法的再生とは?私的再生との違いから手続きの流れまで徹底網羅

着手金・中間金無料 完全成功報酬型

法的再生とは、企業が経済的に困難な状況に陥った際に、裁判所の監督の下で債務を整理し、再建を目指す手続きのことを指します。法的再生には、会社更生法や民事再生法に基づく手続きがあり、それぞれの手続きには特有の流れや要件があります。

この記事では、法的再生の基本的な手続きの流れや法的整理のメリット・デメリット、具体的なポイントについて詳しく解説します。法的再生の選択が事業継続の鍵となる場合も多く、適切な知識を得ることが成功への第一歩となるでしょう。

目次

法的再生とは|定義と目的を解説

法的再生とは、企業が財務的な困難に直面した際に、裁判所の監督下で債務の整理や再編を行い、事業を継続するための手続きを指します。このプロセスの主な目的は、企業の経営を立て直すことであり、債権者への債務返済を実現しつつ、事業の存続を図ることです。法的再生は、しばしば経営の再構築や新たな資金調達の機会を提供し、企業が通常の業務運営を回復するための支援を行います。

法的再生の手続きは、裁判所を通じて行われるため、透明性が高く、債権者や利害関係者に対して信頼性のある解決策を提供します。このプロセスによって債務の減免や返済期間の延長、新たな資本の導入などを通じて、企業の財務健全性を回復させることが可能となります。また、法的再生は企業が倒産を避けるための手段としても機能し、経済的な損失を最小限に抑えることを目指します。

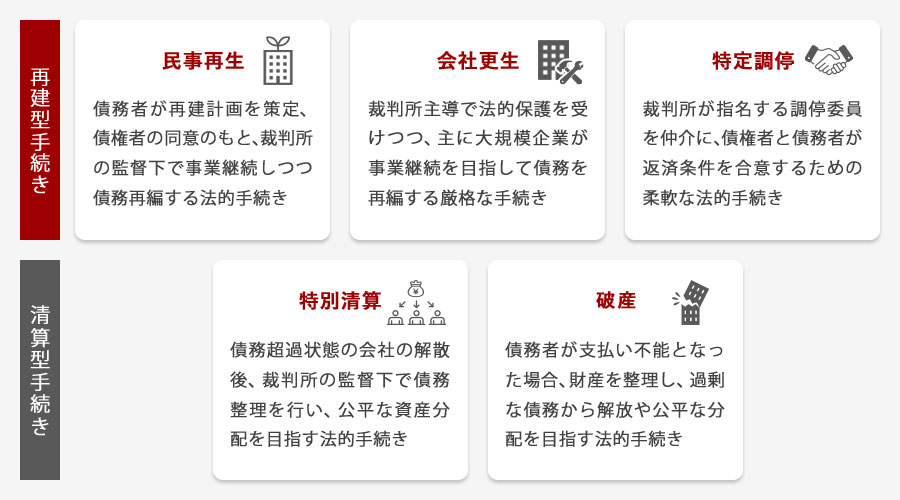

法的整理の再建型と清算型

法的整理には大きく分けて「再建型」と「清算型」の2つがあります。再建型は、債務者が財務状況を立て直し、事業を継続することを目的とした手続きです。具体的には、民事再生や会社更生がこれに該当します。これらの手続きでは、債権者の協力を得ながら、資金繰りの改善や業務の再構築を図ります。事業の価値を維持しつつ、債務の一部をカットすることで、持続可能な経営状態を目指します。

一方、清算型は債務者が事業の継続を断念し、資産を処分して債務を整理することを目的としています。破産手続きや特別清算が清算型に該当します。これらの手続きでは、債務者の全資産を現金化し、債権者に公平に分配します。清算型は事業の終結を前提とするため、再建型と異なり、会社自体を存続させることはありません。

再建型と清算型の選択は、企業の経済的状況や将来の展望、債権者との関係性に大きく依存します。再建を選ぶか清算を選ぶかは、事業の持続可能性や債権者との協議結果によるところが大きいでしょう。どちらの手続きも法的な枠組みのもとで行われ、専門家の支援が不可欠です。

THANK YOU

お問い合わせが

完了しました

ご記入いただきました情報は

送信されました。

担当者よりご返信いたしますので、

お待ちください。

※お問い合わせ後、

2営業日以内に返信がない場合は

恐れ入りますが

再度お問い合わせいただきますよう、

よろしくお願い致します。

お急ぎの場合は

代表電話までご連絡ください。

法的再生の種類

法的再生の種類として以下があげられます。

- 民事再生

- 会社更生

- 特定調停

- 特別清算

- 破産

「民事再生」「会社更生」「特定調停」は再建型手続きとして分類され、「特別清算」と「破産」は清算型手続きに分類されます。それぞれの違いについて解説します。

民事再生

法的再生として代表的なものが民事再生です。民事再生は、企業が経済的に困難な状況に陥った際に、事業を継続しながら債務の再編を行うための法的手続きです。この法的手続きは、債務者が再建計画を策定し、裁判所の監督の下で債権者の同意を得て進められます。民事再生は、企業の再生を目指す一方で、債権者の利益を保護することを目的としています。

民事再生の大きな特徴は、債務者自身が再建計画の主導権を持つことです。これにより、企業は自らの意図に基づいた再建を図ることが可能となり、事業の継続性を確保しながら債務を軽減できます。また、民事再生手続き中は、債権者による強制執行が停止されるため、企業は安定した環境の中で再建計画を遂行することができます。

しかし、民事再生を成功させるためには、債権者の一定割合の同意が必要であり、再建計画の実現可能性をしっかりと示すことが求められます。計画が承認されると、債務者は計画に基づいて債務の一部を削減したり、返済期限を延長したりすることができます。このようにして、債務者は事業を立て直し、経済的な再生を果たす道が開かれます。

一方で、民事再生には裁判所を通じた手続きが求められるため、時間と費用がかかることがデメリットとして挙げられます。さらに、再建計画がうまく進まない場合には、最終的に破産手続きに移行する可能性もあります。そのため、民事再生を選択する際には、企業の経営状況や将来の見通しを慎重に評価し、適切なアドバイスを受けることが重要です。

会社更生

会社更生とは、企業が経済的困難に直面した際に、法的な手続きを通じて再建を図るための制度です。具体的には、会社更生法に基づき、裁判所の監督の下で実施される手続きで、企業の再生を目指します。この手続きは、主に大規模な企業を対象としており、債務の圧縮や返済スケジュールの見直しを行いながら、企業の事業継続を可能にすることを目的としています。

会社更生の大きな特徴は、裁判所が主導する形で進行するため、法的な保護が強い点です。これにより、企業は債権者からの差し押さえや訴訟から守られ、再建のための時間と資源を確保できます。しかし、会社更生には厳格な手続きと透明性が求められるため、企業は詳細な財務情報を開示し、計画の実行可能性を証明する必要があります。また、企業の経営陣や従業員は、新しい経営方針のもとで一丸となって再建に取り組む姿勢が求められます。

このように、会社更生は企業が危機的状況から脱却し、持続可能な形で事業を継続するための重要な手段となります。しかし、成功には厳しい条件が伴うため、事前の準備と専門家の助言が不可欠です。

特定調停

特定調停は、債務者が抱える経済的な問題を解決するための法的手続きの一つです。これは、裁判所が関与する調停手続きであり、債権者と債務者の合意を促進することを目的としています。特定調停は、借金の返済が難しくなった個人や中小企業が、債権者との間で返済条件の見直しや減額を協議するために利用されます。この手続きでは、裁判所が調停委員を指名し、調停委員が債権者と債務者の間に入って話し合いを進めます。調停委員は中立的な立場で双方の意見を聞き、合意に達するための助言を行います。

特定調停の大きな特徴は調停員が間に入るため、債権者との直接交渉が必要ないことや費用が他の法的再生と比較して費用が抑えられる点にあります。ただし、特定調停は債権者の同意が必要となるため、債権者が複数いる場合や、同意が得られない場合には手続きが難航する可能性もあります。

手続きの流れとしては、まず債務者が簡易裁判所に特定調停の申立てを行い、裁判所が調停委員を指名します。その後、調停委員が債権者との間で調整を行い、合意に基づく調停案が成立します。調停案が双方に受け入れられれば、裁判所が調停調書を作成し、法的に効力を持つことになります。特定調停は、個人再生や自己破産と比較しても、債務者の生活再建を目指す柔軟な手続きであるため、問題解決の選択肢として検討する価値があります。

特別清算

特別清算は、会社法に基づく清算手続きの一つで、会社の解散後に債務の整理を目的として行われます。通常の清算手続きでは解決できない債務超過状態にある会社に適用され、裁判所の監督下で実施されることが特徴です。この手続きは、会社の資産を債権者に公平に分配し、債務を整理することを目的としています。

特別清算が選ばれる理由の一つは、裁判所の認可があれば債権者との協議を経て和解を成立させることができる点です。これにより、通常の破産手続きよりも迅速かつ柔軟に問題を解決できる可能性があります。手続きの流れとしては、まず会社が解散を決定し、清算人を選任します。その後、債権者集会を開催し、協議によって債務整理案を策定します。この案が裁判所によって認可されると、清算人は資産の売却や債務の弁済を行い、最終的に清算を終了します。

特別清算のメリットとしては、裁判所の関与により手続きが公正に運営されること、破産手続きと比べて簡便に進められる点が挙げられます。しかし、特別清算を利用できるのは原則として株式会社のみなどのデメリットもあります。また、多数の債権者の同意が必要なため、合意形成が困難な場合は手続きが長引くこともあります。このため、事前に債権者との交渉を慎重に行うことが重要です。

特別清算は、法的な手続きが必要な場合においても柔軟な対応を可能とする手段であり、会社の状況や債権者の意向に応じた適切な選択が求められます。弁護士など専門家の助言を受けながら、最適な解決方法を模索することが成功の鍵となります。

破産

破産とは、債務者が支払い能力を喪失し、債務の弁済が不可能となった場合に、法律に基づいて財産を整理し、債権者に対して公平に分配を行う手続きです。破産手続きは、個人や法人のいずれにも適用され、債務者の所有するすべての財産が対象となります。手続きの開始は、債権者または債務者自身による破産申立てによって行われ、その後、裁判所が破産手続開始決定を下すことで正式に始まります。

破産の主要な目的は、債務者が過剰な債務から解放され、経済的に再出発する機会を得ることにあります。個人の場合、破産手続きの完了後に、一定の債務が免除されることが多く、これを「免責」と呼びます。免責を受けることで、債務者は再び経済活動を行うことが可能になります。一方、法人においては、事業の継続が不能と判断される場合、法人自体が解散し、残った財産の処分が行われます。

破産手続きには、法的な手続きと専門的な知識が必要であり、特に複雑な債務状況にある場合には、弁護士や専門家の助言が不可欠です。彼らは、債務者が適切な手続きを選び、スムーズに破産手続きを進めるためのサポートを提供します。また、破産手続きが進行する間、債権者は個別に債務者に対して強制執行を行うことが制限されるため、債務者にとっては一定の生活安定がもたらされることもあります。

加えて、破産手続きは、債権者に対しても重要な意義を持ちます。債権者は、破産手続きによって公平かつ透明な方法で債権を回収する機会を得ることができるため、無秩序な債権回収競争を避け、法的保護の下での解決が図られます。ただし、破産手続きではすべての債務が免除されるわけではなく、租税債務や悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権など、特定の債務は免責の対象外となります。

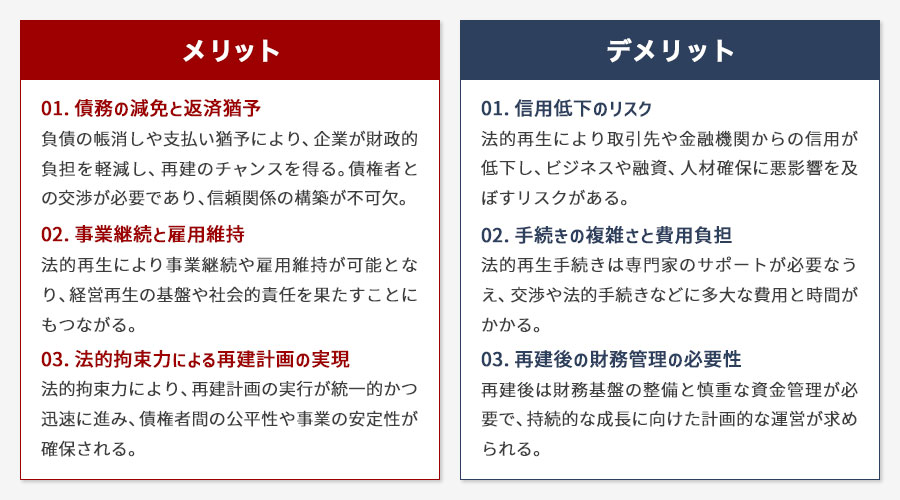

法的再生のメリットとデメリット

法的再生手続きは、企業が財務的な困難に直面した際に事業を再構築するための重要な手段です。法的再生のメリットとデメリットを紹介します。

法的再生のメリット

法的再生は、企業が財務問題を解決しつつ、事業を継続しながら再建を目指すための手続きです。法的再生のメリットとして以下があげられます。

- 債務の減免と返済猶予

- 事業継続と雇用維持

- 法的拘束力による再建計画の実現

それぞれについて解説します。

債務の減免と返済猶予

債務の減免と返済猶予は、経営が困難な企業にとって重要な選択肢となります。これらの手段は、企業が財政的な負担を軽減し、再建のチャンスを得るための方法として有用です。債務の減免とは、債権者が企業の負債の一部または全部を帳消しにすることを指し、これにより企業は経営再建に向けての一歩を踏み出すことができます。

一方、返済猶予は、一定期間支払いを猶予することにより、企業に余裕をもたせる手段です。この猶予期間中、企業は資金繰りの改善や事業戦略の見直しを行い、経営を立て直す時間を確保することが可能です。これらの措置は、企業と債権者の双方にとって利益をもたらすことがあり、特に事業の継続が見込まれる場合には協力的な関係の構築に寄与します。しかし、これらを実施するためには、債権者との交渉が必要であり、信頼関係の構築が不可欠です。

加えて、企業は現状を正確に把握し、現実的な再建計画を提示することが求められます。債務の減免と返済猶予は、企業が法的再生手続きに進む前に検討すべき重要な選択肢であり、これらが適切に機能すれば、企業は再び成長軌道に乗ることが可能となります。

事業継続と雇用維持

法的再生は、経営が困難に陥った企業が再建を目指す際に有効な手段であり、その中で特に重要となるのが事業継続と雇用維持です。事業継続は、企業が持続可能な形で経営を再生するための基盤となり、従業員の雇用を守ることも会社の社会的責任を果たす上で不可欠です。

再生手続きにおいては、まず企業の収益性を向上させるための具体的な計画を立てる必要があります。この計画には、無駄の削減や新たな収益源の開拓、さらには業務プロセスの効率化が含まれます。これにより、企業は持続可能な経営の道筋を描くことができます。

一方で、雇用維持は従業員のモチベーションを高め、企業の再建をサポートするための重要な要素です。従業員が安心して働ける環境を提供することは、再建の成功に直結します。したがって、従業員との信頼関係を築くために、透明性のある情報共有や適切なコミュニケーションが求められます。また、必要に応じて従業員に対する再教育やスキルアップの支援を行うことも、事業を新たな方向に進めるための鍵となります。

法的再生を通じて事業継続と雇用維持を実現するためには、これらの要素をバランスよく組み合わせ、企業全体が一丸となって再建に取り組む姿勢が重要です。成功するためには、経営陣が明確なビジョンを持ち、全てのステークホルダーと協力して柔軟に対応することが求められます。

法的拘束力による再建計画の実現

法的拘束力を持つ再建計画は、企業が財務的困難を乗り越え、持続可能な経営へと導くための重要な手段です。この計画は、裁判所の監督下で進行し、債権者との合意形成を促進することを目的としています。法的拘束力があるため、再建計画が確定すれば、すべての債権者に対してその内容が適用され、個別の意志に左右されずに一貫した再建が可能となります。これにより、債権者間の公平性が保たれ、企業は計画的かつ迅速に再建を進めることができます。

再建計画の実現には、まず現状の財務状況を詳細に分析し、持続可能なビジネスモデルを構築することが求められます。財務再建のプロセス中、債権者とのコミュニケーションが重視され、計画の透明性と信頼性が確保されるよう努めます。特に、法的拘束力を活用することで、企業は債権者の協力を得やすくなり、計画の実行をスムーズに進めることができます。

さらに、法的拘束力を持つ再建計画は、企業の従業員や取引先に対しても安定性を提供します。計画が承認されれば、企業は法的に保護された環境で事業を継続できるため、従業員の雇用を維持し、取引先との関係を強化することが可能です。これにより、企業は外部の影響を最小限に抑えつつ、内部の改革に集中することができます。

最終的に、法的拘束力を持つ再建計画は、企業が新たな成長軌道に乗るための基盤を築く強力な手段となります。適切に計画を策定し、実行に移すことで、企業は持続可能な未来に向けた力強い一歩を踏み出すことができるのです。

法的再生のデメリット

法的再生にはメリットがある一方でデメリットも存在します。法的再生のデメリットとして以下があげられます。

- 信用低下のリスク

- 手続きの複雑さと費用負担

- 再建後の財務管理の必要性

それぞれについて解説します。

信用低下のリスク

法的再生手続きを開始することで、企業は財務的な再建を目指す一方、信用低下のリスクを伴う可能性があります。まず、法的再生の手続きを公表すると、取引先や顧客に対して企業の信用度が大きく低下することがあります。これは、一度失った信用を回復するのが困難であり、将来的なビジネスチャンスを逃す可能性を高めます。

また、金融機関からの新たな融資を受けることが困難になる場合もあります。金融機関はリスクの高い取引を避ける傾向があり、信用が低下した企業に対しては慎重な姿勢を取ることが一般的です。さらに、従業員の士気にも影響を及ぼすことがあります。企業の存続が疑問視される状況では、従業員の不安が高まり、生産性の低下や優秀な人材の流出を招く可能性があります。

加えて、競合他社がこの状況を利用し、取引先を奪う動きを見せることも考えられます。これらの信用低下のリスクは、法的再生を進める際には慎重に管理し、事前に戦略を立てておくことが重要です。企業は、関係者に対して透明性を持ったコミュニケーションを行うことで、信用回復に向けた努力を示し、信頼を少しでも取り戻す努力が求められます。

手続きの複雑さと費用負担

法的再生手続きは、その複雑さと費用負担がしばしば企業にとって大きな課題となります。まず、手続き自体が法律の専門知識を必要とするため、弁護士や会計士などの専門家のサポートが不可欠です。これにより、依頼する専門家の報酬や法的手続きにかかる費用が発生し、企業の財務状態に大きな影響を及ぼす可能性があります。

また、法的再生手続きには、債権者との交渉や裁判所への申請など、複数のステップがあり、それぞれに時間と労力がかかります。特に、債権者の合意を得るための交渉は、企業の将来にとって重要であるだけに慎重さが求められます。

さらに、手続きが長引くと、その間の事業運営にも支障をきたし、経営陣や従業員のモチベーションにも影響を与える可能性があります。このように、法的再生手続きは、企業にとって複雑で費用のかかるプロセスであるため、事前に綿密な計画と準備が必要です。

特に中小企業にとっては、手続きの費用が経営を圧迫するリスクが高いため、状況に応じた適切な判断が求められます。手続きの流れを理解し、専門家と連携することで、スムーズな再生を目指すことが可能となりますが、そのためには十分な資金計画とリスク管理が不可欠です。企業は、法的再生を成功させるために、手続きの複雑さと費用をしっかりと見極め、必要なリソースを確保することが重要です。

再建後の財務管理の必要性

再建後の企業が持続的に成功するためには、適切な財務管理が不可欠です。法的再生を経た企業は、新たに財務基盤を整える必要があり、過去の失敗を繰り返さないための慎重なアプローチが求められます。

まず、財務管理の第一歩として、正確なキャッシュフローの管理が挙げられます。これは、企業が資金繰りに苦しむことなく日々の業務を遂行できるようにするために重要です。また、再建過程で生じた新たな借入金や債務の返済計画を明確にし、計画的に実行することが必要です。これには、定期的な財務報告の作成や、予算の策定とその遵守が含まれます。

さらに、再建後の企業が成長するためには、投資戦略の再評価も不可欠です。市場の変化に柔軟に対応できるよう、資本の効率的な活用法を検討し、リスクを最小限に抑えながら利益を最大化する方策を講じることが求められます。加えて、財務の透明性を維持し、ステークホルダーとの信頼関係を強化することも重要です。

適切な財務管理は、企業の再成長を支える基盤となり、将来の不確実性に対処するための強力な武器となります。したがって、再建後の企業は、財務管理を単なる義務と見るのではなく、持続可能な成長を実現するための戦略的な手段として位置づけるべきです。

法的再生と私的再生の違い

法的再生と私的再生は、企業が経済的な困難に直面した際に選択することができる再生手続きの種類ですが、それぞれに特徴的な違いがあります。まず、法的再生は、裁判所の関与を伴う公的な手続きであり、債務者が裁判所に申請し、裁判所の管理下で再建計画を立案・実行します。このプロセスは、債権者の同意を強制的に得ることができ、法的保護を受けながら事業の再生を進めることができます。

一方、私的再生は、裁判所を介さない非公的な手続きで、債務者と債権者が直接交渉を行い、合意に基づいて再生計画を策定します。私的再生は、手続きが迅速で柔軟性があり、関係者間の信頼関係が重視されますが、全ての債権者の同意を得る必要があり、合意が得られない場合は再生が進まないリスクがあります。

しかし、新たな法律では、国が指定する第三者機関に申請した上で、債権者の4分の3以上の同意が得られれば、債務の減免や返済計画の見直しが進められる法律が可決され、施行後はすべての債権者の同意が得られずとも私的再生が進められるようになります。

法的再生は透明性が高く、債権者に対する平等な取り扱いが保証される一方、手続きが複雑で時間がかかる傾向があります。これに対し、私的再生は手続きが比較的簡素で迅速に進む可能性が高いですが、債権者間の合意形成が難航する場合もあります。また、法的再生では、裁判所の関与により債権者の権利が制限されることがあるのに対し、私的再生では債権者の合意が必要であるため、交渉力が重要です。選択の際には、企業の状況や目指すべき再生の形に応じて、どちらの手続きが適しているかを慎重に検討する必要があります。

私的再生のメリット

私的再生は、企業や個人が債務問題を解決する方法の一つであり、多くのメリットを持っています。まず、法的再生と比べて、手続きが非公開であるため、取引先や顧客、従業員に知られるリスクが低く、経営や信用に与える影響を最小限に抑えることが可能です。これにより、企業のブランドイメージや顧客信頼を維持しながら再建を図ることができます。

また、私的再生は法的手続きよりも柔軟性が高く、債権者との交渉を通じて、個別の事情に応じた条件を設定することができます。この柔軟性により、企業は自社の経営状況や将来の見通しを考慮した現実的な再生計画を策定しやすくなります。さらに、私的再生は通常、法的手続きと比較して費用が抑えられるため、中小企業にとっては財務的負担が軽減される点も大きな利点です。

債権者との協議が中心となるため、関係者全員が合意に基づいて進めることができ、法的手続きに伴う強制的な処分や資産売却のリスクを避けることができます。これにより、事業の継続性を確保しやすく、従業員の雇用を守ることにもつながります。私的再生は、企業の存続を視野に入れた柔軟で人間的な対応が可能であり、企業の再建を支える有力な選択肢となります。

私的再生のデメリット

私的再生は、企業が債務整理を行う際に法的手続きを避け、債権者との間で非公開に交渉を進める方法です。しかし、そのプロセスにはいくつかのデメリットも存在します。まず、私的再生は法的拘束力がないため、合意に至ったとしても債権者が同意を撤回する可能性があります。これにより、再生計画が頓挫するリスクが常に付きまといます。

さらに、私的再生は債権者全員の合意が必要であるため、全ての債権者を説得するのに多大な時間と労力がかかります。特に、債権者が多数存在する場合や、債権者間の利害が対立している場合には、合意形成が著しく難しくなります。また、私的再生は非公開で行われるため、企業の経営状況や再生計画について外部の専門家の評価を受けにくく、計画の妥当性や実行可能性に対する第三者の視点が欠けがちです。

さらに、私的再生では金融機関からの支援を得にくいという側面もあります。法的再生と異なり、私的再生には法的な保護がないため、金融機関は再生計画に対して慎重な姿勢を取ることが多く、追加の資金調達が困難になることがあります。このように、私的再生は迅速に進めることができる反面、債権者の協力を得る難しさや、計画の実行に対する外部からの支援を得にくいという課題があります。企業はこれらのデメリットを十分に理解し、慎重に再生手続きを選択する必要があります。

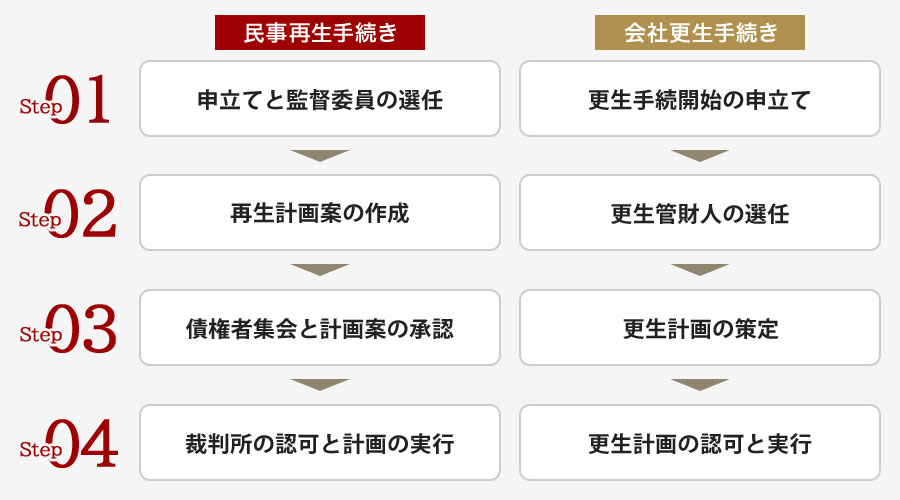

法的再生手続きの流れ

ここからは法的再生手続きを進める際の流れについて解説します。民事再生と会社更生の手続きを解説します。

民事再生手続きの流れ

民事再生手続きは、経営危機に陥った企業が事業を継続しながら債務を整理し、再建を図るための法的手続きです。以下のステップで進行します。

ステップ1:申立てと監督委員の選任

企業は民事再生手続きを開始するために、裁判所に申立てを行います。裁判所が申立てを受理すると、監督委員が選任され、企業の財産管理や再生計画の進行を監督します。

ステップ2:再生計画案の作成

企業は、債務の減額や返済期間の延長などを盛り込んだ再生計画案を作成し、債権者に提示します。この計画は債権者にとっても納得できる内容である必要があります。

ステップ3:債権者集会と計画案の承認

債権者集会が開催され、再生計画案の承認を求めます。債権者の過半数かつ債権額の1/2以上の同意することが必要で、承認されない場合は計画案を修正し再度提案することも可能です。

ステップ4:裁判所の認可と計画の実行

計画案が承認されると、裁判所がその計画を認可します。企業はこの計画に基づいて債務の整理を進め、経営陣が事業運営を行いながら再生計画を実行します。

このプロセスを通じて、企業は債務負担を軽減し、事業の立て直しを図ります。しかし、債権者の同意が得られない場合や計画の実行が難航することもあり、慎重な対応と綿密な計画が求められます。

会社更生手続きの流れ

法的再生の会社更生手続きの流れを解説します。

ステップ1:更生手続開始の申立て

会社更生では、裁判所に対して更生手続開始の申立てを行うことから始まります。この申立てが受理されると、裁判所は更生手続きの開始決定を下し、企業は法的に保護されます。これにより、債権者からの強制執行や仮差押えなどの手続きが停止されます。

ステップ2.:更生管財人の選任

裁判所は更生管財人を選任し、更生管財人は企業の資産管理や債権者との交渉を担当します。彼らは企業の現状を詳しく調査し、再建の可能性を探ります。この段階では、企業の財務状況の透明性が重要です。

ステップ3:更生計画の策定

更生管財人の調査の後、更生計画が策定されます。この計画には、企業がどのように経営を再建し、債務を返済するかの具体策が示されます。更生計画は債権者集会での承認を受ける必要があり、一定割合の債権者の同意が必要です。

ステップ4:更生計画の認可と実行

裁判所が更生計画を認可すると、企業はこの計画に基づき再建を開始します。計画の進捗状況は、定期的に裁判所や債権者に報告され、監視されます。計画が順調に実施されることで、企業は再び健全な経営状態を目指すことができます。

法的再生は、法的に複雑なプロセスであり、専門家の助言が不可欠です。しかし、適切な手続きを踏むことで、企業は新たなスタートを切ることが可能になります。

法的再生手続きのポイント

法的再生を検討する際には、以下の重要なポイントを考慮する必要があります。それぞれのポイントについて詳しく解説します。

事業継続を望むか

法的再生を選択する際、企業が将来的に利益を生み出す可能性があるかどうかを評価することが重要です。再建型の法的再生を選ぶことで、事業を存続させる道が開けることがありますが、事業の継続が難しいと判断される場合は清算型の手続きが適切かもしれません。

債権者の同意を得られるか

法的再生手続きにおいて、債権者の同意を得ることも重要なポイントです。債権者の同意が得られなければ、再生計画の承認が困難となり、最終的には手続き自体が成立しない可能性があります。特に、民事再生や会社更生のような手続きでは、計画案が債権者集会において一定の賛成を得る必要があります。このため、計画案の内容は、債権者が納得できるものでなくてはなりません。債権者の利益を考慮し、彼らにとってメリットがあることを示すことが求められます。

債務額や債権者数の考慮

多額の債務や多くの債権者がいる場合、法的再生はより複雑になります。慎重な計画と準備が求められるため、企業の規模やリソースに応じた適切な手続きを選択することが重要です。これらのポイントを総合的に考慮し、企業の状況に応じた柔軟かつ慎重な判断を行うことが、法的再生の成功につながります。

中小企業向けの適性

中小企業が法的再生を選択する際には、大企業とは異なる特有の適性が求められます。中小企業においては、経営資源が限られるため、法的再生手続きを進める際のコストや手間が大きな負担となる可能性があります。しかし、適切に手続きを行うことで、事業の立て直しや債務の整理が可能となり、長期的には安定した経営基盤を築きやすくなります。

法的再生は経営者が引き続き事業を継続できるケースが多く、これにより経営方針を大きく変えずに再建を進めることができるのも利点です。一方で、中小企業は大企業に比べて交渉力が弱い場合が多く、債権者との合意形成には慎重な対応が求められます。特に、取引先や金融機関との強固な関係を築くことが再建の鍵となります。ここで重要なのは、事前に十分な準備を行い、法的再生のプロセスに精通した専門家を活用することです。これにより、スムーズな手続きを実現し、再建計画の策定においてもより現実的で実効性のある計画を立案できます。

さらに、中小企業は地域密着型のビジネスモデルを持つ場合が多く、地域経済への影響を考慮しながらの再建が求められます。地域の人々や企業との連携を強化することで、事業の再生だけでなく、地域全体の活性化にも寄与できる可能性があります。

このように、中小企業が法的再生を選択する際には、特有の適性と課題を理解し、具体的な戦略を策定することが成功への鍵となります。

法的再生の成功事例と失敗事例

法的再生による再建の成功事例と失敗事例をみていきましょう。

成功事例:日本航空(JAL)の再生

法的再生の成功事例として、JALの事例があげられます(会社更生)。2兆3000億円の負債を抱えた日本航空株式会社(JAL)は2010年1月19日、経営再建のために東京地裁に会社更生法の適用を申請し、経営の立て直しが行われました。

日本航空は主に以下の取り組みを行いました。

- 稲盛和夫氏を会長に就任

- 国際線と国内線の縮小

- 子会社の売却(110社→60社)

- 人員削減(48,000人→32,000人)

- 人件費削減

- 企業年金削減

- 資本金2150億円を100%減資

- 金融機関の総額5215億円の債権放棄

- 支援機構による3500億円の出資

- 更生債権約2550億円を資金調達により一括弁済

特に稲盛会長の行ったフィロソフィによる意識改革とアメーバ経営による組織改革は日本航空の立て直しに大きく貢献しました。日本航空は2011年度、営業利益2049億円と過去最高を計上し、2012年9月19日には東京証券取引所に再上場という2年8か月の短期間でV字回復を遂げました。

成功事例:ハタ研削の事業譲受による再生

2つ目の成功事例としてハタ研削の事例があげられます(民事再生)。株式会社ハタ研削は、精密機械や光通信部品の製造を行う企業で、高い技術力を持っています。かつては売上高が17億1300万円に達するなど、順調な業績を誇っていました。しかし、その後、多額の貸倒損失処理に悩まされ、債務超過が続く厳しい状況に直面。2024年1月期の売上高は約8億円、負債額は約9億6900万円とされています。こうした状況の中、ハタ研削は2024年7月24日に東京地裁に民事再生手続きの申請を行いました。

一方、株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズは、ハタ研削からシステムの重要部品を受注しており、安定したサプライチェーンを維持するために再生支援を検討。ハーモニック・ドライブ・システムズの主要株主であるKODENホールディングスとの連合によりハタ研削の事業支援を行うことで、サプライチェーンの強固とシナジー効果を創出に期待できることから事業譲渡を締結しました。これにより、2024年10月31日にハタ研削は株式会社から合同会社ハタ研となり、事業を存続しています。

参考:株式会社ハタ研削の再生支援に係る事業譲渡契約締結のお知らせ

失敗事例:事業計画の未達成による破産

ある小売業者は約9億円の負債を抱え、2014年に民事再生法の適用を申請。スポンサー候補の企業と事業譲渡の交渉を進めていましたが、交渉が進まず再建を断念。事業を停止し、全従業員を解雇。経営再建は困難と判断し、破産手続きが決定しました。

また、アパレルブランドを展開するある企業では、約130億円の負債を抱え、2020年に民事再生法の申し立てが行われました。再建を目指し、ブランドの事業譲渡を進めてきましたが、再生計画を作成できずにその後破産手続きに移行しました。これらの事例から、法的再生には計画の具体性と実行力がいかに重要かがわかります。

法的再生に関する最新動向と今後の展望

法的再生の最新動向と今後の展望についてみていきましょう。

近年の法改正の影響

2000年4月に民事再生法が施行されましたが、東京商工リサーチよると、2000年4月から2022年12月末までに民事再生法を適用した企業で事業継続が確認できたのは26.7%であると発表されています。

2018年以降、民事再生法を適用して事業を継続している企業は40%を超えていますが、認可決定からまだ3年が経過しておらず、手続きが終結していない企業が大半を占めています。そのため、時間が経つにつれて消滅する可能性が高いとされています。これは、法的再生による再建が非常に厳しいことを示しています。ただし、経営難に直面しても、事業を他社に譲渡して存続しているケースもあります。そのため、中小企業の経営者は、将来的に経営が厳しくなった場合の対策として、法的再生の種類や特徴だけでなく、M&Aを通じて他社に売却するという選択肢も考えておくと良いでしょう。

2025年には早期事業再生法案も可決されました。この法案は債権者の議決権総額の3/4以上の同意等及び裁判所の認可により、金融債務に限定して事業者の債務の権利関係の調整を行うことができる手続きです。こうした中小企業を守る動きは年々進み、状況に合わせて改正が行われています。

参考:東京商工リサーチ

法的再生の傾向と今後の企業再生の方向性

経済産業省の資料によると、国内の企業の債務残高は2019年12月は567.9兆円でしたが、2020年以降年々増加し、2023年は679.7兆円とコロナ禍前と比較して111.8兆円増加したことが発表されています。特にコロナ禍後は事業経営に懸念がある企業率も上昇し、倒産件数は2022年5月から2024年12月まで32か月連続で上回っています。

また、帝国データバンクの倒産集計によると、2025年1月から8月の倒産件数は6710件であり、2025年8月の倒産件数は751件でした。これは過去10年で最多となっています。さらに、8月の倒産形態別データでは、再生型倒産は17件、清算型倒産は734件でした。再生型では民事再生が17件であり、法人は3件、個人は14件。清算型では破産が708件、特別清算が26件でした。

企業の倒産は3年連続で増加しており、32か月連続で前年同月を上回っていることから今後も緩やかに増加していくことが予想されます。倒産の理由としては経営不振・物価高騰、人手不足・後継者難・粉飾など様々ですが、今後も法的再生を行う企業は増加し、国による法的整備も行われていくことが想定されます。

参考:帝国データバンク

法的再生を成功させるポイント

法的再生を成功させるためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。

- 早急対応の重要性

- 専門家への相談

- ステークホルダーとのコミュニケーション

それぞれについて解説します。

早急対応の重要性

法的再生においては、早急な対応が非常に重要です。企業が経済的な困難に直面した際、迅速に適切なアクションを取ることで、事業の継続可能性を高め、債権者との信頼関係を維持することが可能です。特に、経営が悪化し始めた初期段階での対応は、企業再生の成否を大きく左右します。適切なタイミングで法的再生手続きを開始することにより、企業は資産を保全し、必要な資金を確保することができます。これにより、事業の再建に向けた具体的な計画を立てる余裕が生まれます。

また、早急な対応は情報の管理にも関わります。法的再生のプロセスでは、債権者や裁判所に対して、詳細かつ正確な情報を迅速に提供することが求められます。これにより、信頼性を確保し、手続きの進行を円滑にすることができます。さらに、早期に専門家と連携することで、企業は最適な再生戦略を策定でき、法的な手続きがスムーズに進む可能性が高まります。

早急な対応が遅れると、企業価値が低下し、再生の選択肢が狭まるリスクがあります。時間が経過するほど、外部からの支援を得ることが難しくなり、最終的には清算に至る可能性も高まります。したがって、法的再生の成功には、早期の対応が不可欠であり、これこそが企業の将来を左右する重要な要因となります。

専門家への相談

法的再生を成功させるためには、専門家への相談が欠かせません。法律や経済に関する知識を駆使し、再生計画の策定や債権者との交渉を円滑に進めるためには、弁護士や会計士、経営コンサルタントなどの専門家のサポートが重要です。まず、弁護士は法的手続きに関するアドバイスを提供し、債権者との交渉を代理で行うことができます。彼らは法的再生のプロセスにおけるあらゆる法的書類の作成や提出を支援し、法的なリスクを最小限に抑える役割を果たします。

会計士や税理士は、企業の財務状況を正確に把握し、再生計画に必要な財務分析や予測を行います。彼らの専門的な視点は、現実的かつ実行可能な再生計画の策定に不可欠です。さらに、経営コンサルタントは、企業のビジネスモデルや市場環境に基づいた戦略的なアドバイスを提供し、企業の競争力を強化するための具体的な施策を提案します。

専門家との連携は、法的再生の成功率を大きく向上させます。彼らの支援を受けることで、企業はより効率的にリソースを活用し、再生計画を着実に実行できます。また、専門家のネットワークは、必要な情報やリソースを迅速に入手するための強力なバックアップになります。したがって、適切な専門家を選び、信頼関係を築くことが法的再生を成功させるための重要なステップとなるのです。

ステークホルダーとのコミュニケーション

法的再生のプロセスにおいて、ステークホルダーとの円滑なコミュニケーションは極めて重要です。ステークホルダーには、債権者や株主、取引先、従業員など、企業活動に関わるさまざまな関係者が含まれます。これらのステークホルダーとの信頼関係を構築し、透明性を持った情報共有を行うことが、法的再生の成功を左右する大きな要因です。

具体的には、再生計画の策定段階で早期にステークホルダーと対話を開始し、再生プロセスの進捗や重要な決定事項を定期的に報告することが求められます。これにより、ステークホルダーの信頼を得て協力を引き出すことが可能となります。また、ステークホルダーの懸念やニーズに対して柔軟に対応し、誠実に向き合う姿勢が重要です。例えば、債権者に対しては再生計画の実現性を示しつつ、彼らの利益を最大限に考慮した提案を行うことが求められます。

さらに、従業員に対しては将来の雇用の安定性を示すことで、不安を軽減し、業務への集中を促すことが可能です。取引先に対しても、再生後のビジネスの継続性や取引条件の改善を示し、長期的な関係を維持するための対話を重視することが成功の鍵となります。

このように、ステークホルダーとのコミュニケーションを通じて、関係者全体が再生プロセスに対して共通の理解を持ち、協力体制を築くことが、法的再生の円滑な進行に繋がります。信頼の構築と誠実な対応が、企業の未来を切り開く基盤となります。

まとめ|法的再生は慎重な選択を

法的再生についてお話ししてきましたが、企業が経済的な困難に直面した際に、この手続きを適切に選択することは、事業を継続させるための重要なポイントです。法的再生は、裁判所の監督の下で進行するため、透明性が高く、債権者に対して公平な対応が可能です。しかし、その一方で、手続きが複雑で時間がかかる場合もあるため、慎重な準備と専門家のサポートが不可欠です。

もし、企業が経済的な問題に直面しているなら、まずは信頼できる弁護士や専門家に相談することをお勧めします。彼らは、法的再生の手続きを進める上での具体的なアドバイスを提供し、スムーズな再建をサポートしてくれるでしょう。将来の事業継続を目指して、適切な行動を取ることが成功への第一歩です。ぜひ、専門家の力を借りて、最良の選択をしてください。

M&Aや経営課題に関するお悩みはM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。

CONTACT

お問い合わせ

当社は完全成功報酬ですので、

ご相談は無料です。

M&Aが最善の選択である場合のみ

ご提案させていただきますので、

お気軽にご連絡ください。