事業承継とは?中小企業の経営者が知っておきたい事業承継の種類と進め方

着手金・中間金無料 完全成功報酬型

「事業承継」に悩む中小企業の経営者の増加もM&Aの背景として挙げられます。これまで日本の中小企業では、親族や信頼できる部下に経営を引き継ぐのが一般的でした。しかし、少子高齢化や働き方が多様化するなかで、親族や社内から後継者を見つけることが難しくなり、会社を後世に残すために第三者への引き継ぎを検討する経営者も増えてきました。

本記事では、中小企業の経営者が知っておきたい事業承継の基本的な情報をお伝えします。事業承継で引き継ぐものや事業承継の種類・進め方、失敗しないためのポイントについてみていきましょう。

目次

事業承継とは?

事業承継とは、経営者が会社や事業を後継者に引き継ぐことを指します。単に経営者が交代するわけではなく、承継後に事業が運営できるよう経営資産も引き継ぎます。次世代に会社を渡す事業承継は、経営者としての最後の大仕事といえるでしょう。

事業承継で引き継ぐもの

事業承継で引き継がれる経営資源は「人」「有形資産」「無形資産」の3つです。

- 人:経営者としての役割・経営権・後継者の選定や育成・従業員など

- 有形資産:株式・設備・不動産・資金・借入金など

- 無形資産:経営理念・信用・顧客との関係・顧客情報・技術・ブランド・許認可・権利など

事業承継では、会社の財産や権利、経営者のみを引き継ぐのではなく、会社の文化や長年培ってきた技術やノウハウ、経営者や会社を支えてきた人たちの想いといった形のないものも引き継ぐところがポイントです。

事業承継と事業継承の違い

「事業承継(じぎょうしょうけい)」と混同されがちな言葉に、「事業継承(じぎょうけいしょう)」があります。「承継」と「継承」は似てはいますが異なる意味を持つため、使い分けが必要です。

- 承継:地位・事業・仕事・精神などを引き継ぐこと

- 継承:身分・義務・財産・権利などを引き継ぐこと

承継は形がないものを引き継ぐこと、継承は形があるものを引き継ぐものと考えると分かりやすいでしょう。一般的に事業を引き継ぐ際には、企業文化や技術・ノウハウといった形がないものも引き継ぐため「事業継承」ではなく「事業承継」が使われます。

中小企業の事業承継の現状

現在、経営者の高齢化と後継者不足によって廃業する中小企業が増えています。

中小企業庁「事業承継・M&Aに関する現状分析と今後の取組の方向性について」によると、日本の経営者の年齢層は非常に高く、60歳以上が51%を占めており、70歳以上の経営者の割合も増加傾向にあります。

2023年時点で、経営者の平均年齢は60.5歳と、過去最高を更新しました。さらに、60代の経営者の38%、70代の経営者の30%、80代の経営者の23%で後継者がいない状態にあり、黒字廃業のうち3割は後継者不在が原因です。

日本企業数を規模別に見ると、中小企業が全体の99.7%です。大企業はたったの0.3%しかありません。そして、従業員数の割合も中小企業が69.7%を占めます。

このまま経営者の高齢化と後継者不在問題が進み、中小企業の廃業が続けば、日本の産業を支えてきた技術やノウハウが喪失すると同時に、大量の雇用が失われることになるのです。

中小企業の事業承継の促進は、日本の産業全体で優先的に取り組むべき重要課題といえます。国としても中小企業の廃業を阻止するために、2021年に全国で事業承継・引継ぎ支援センターをオープンさせたり、事業承継時の費用負担の軽減や税の特例措置を行ったりと、事業承継の支援に乗り出しています。

【参考】経済産業省中小企業庁「事業承継・M&Aに関する現状分析と今後の取組の方向性について」

THANK YOU

お問い合わせが

完了しました

ご記入いただきました情報は

送信されました。

担当者よりご返信いたしますので、

お待ちください。

※お問い合わせ後、

2営業日以内に返信がない場合は

恐れ入りますが

再度お問い合わせいただきますよう、

よろしくお願い致します。

お急ぎの場合は

代表電話までご連絡ください。

事業承継の課題・後継者が不足している原因

それでは、なぜ後継者が不在の中小企業が増えているのでしょうか。少子高齢化社会による労働人口の減少以外にも、資金調達問題・税負担問題・個人保証の引き継ぎ問題が原因として考えられます。

資金調達の問題

事業承継において後継者は、現経営者や株を持つ親族などから株式の買い取りを行う必要があります。しかし、株式を買い取るためには多額の資金が必要です。

後継者候補がいても、事業承継の際に後継者または会社が必要資金を捻出できなければ事業承継はできません。

資金調達には、事業承継ローンが活用できますが、融資には審査が必要です。経営者の交代によって信用が悪化している場合、希望金額を借入できないことが懸念されます。

また、融資となると後継者にとっては債務を背負うことになるため、後継者候補は事業承継をためらってしまいます。

資金面で後継者が決まらない企業向けに公的な支援制度「事業承継・引継ぎ補助金」も用意されていますが、対象となる業種や資本金、常勤従業員数に制限があります。

税負担の問題

贈与や相続によって株式や資産を引き継いで事業承継を行う場合は、贈与税や相続税がかかります。贈与税は相続税よりも税率が高く、事業用資産を引き継ぐと多額の贈与税が発生します。

株式の買取資金の工面に課題を抱える企業・後継者が多い中、多額の税金が発生するとなると後継者に事業を引き継ぐことをためらう経営者もいます。

「事業継承税制」の特例措置を使えば事業承継に伴う税負担を大幅に軽減できるものの、非常に複雑な制度で、適用を受けるためには事業承継計画書を作成する必要があるうえ、要件が細かいため手続きも煩雑です。

そのため、専門家に手続きを依頼することが推奨されていますが、税理士や会計士への依頼にもコストがかかります。

個人保証の引継ぎ問題

多くの中小企業の経営者は、融資を受ける際に個人保証(経営者保証)を付けています。個人保証とは、経営者が会社の連帯保証人となることで、企業が倒産して返済できなくなった場合は経営者が返済しなければなりません。

事業承継によって個人保証が引き継がれ、万が一に倒産すると、後継者が融資の返済を求められることになります。将来的に多額の借金を背負うことになりかねないため、個人保証を避けて後継者が決まらず、事業承継が進まないこともあります。

事業承継の種類

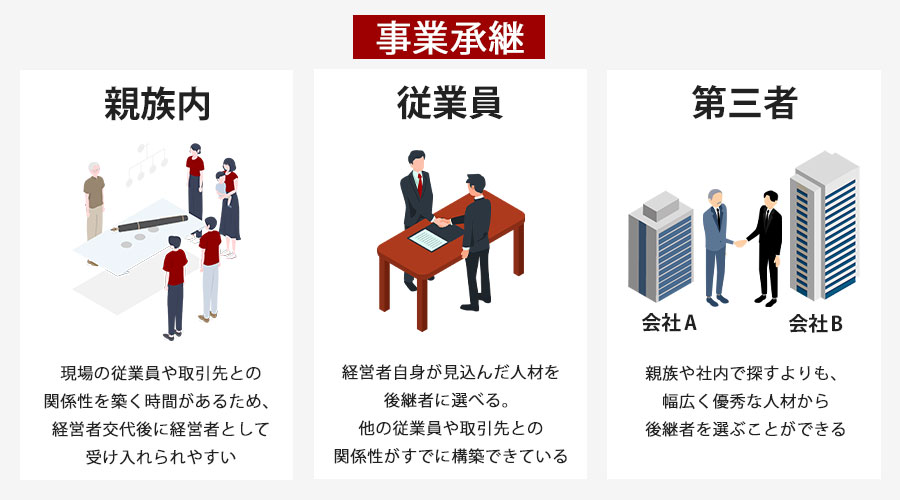

事業承継は、継承先によって大きく3つに分類されます。

- 親族内承継

- 従業員承継

- 第三者への承継

日本では、元々親族内承継と従業員承継が多く行われてきました。しかし、少子高齢化によって次世代の担い手となる若者の数が減っていることや長引く不景気から、親族や従業員の中から後継者を見つけることが困難になっています。

そのため、現在はM&Aを含む第三者に事業を引き継ぐケースが増加しています。

親族内承継

親族内承継とは、現経営者の親族を後継者となり、事業を引き継ぐことを指します。少子高齢化などの影響から2017年以降は減少傾向にはありますが、2023年時点で以前として事業承継の約33%という大きな割合を親族内承継が占めています。

■親族内承継のメリット

親族への承継では、後継者候補をまず役員や社員として入社させ、育成期間を十分に確保することができます。育成期間が長いことで、経営理念や技術、ノウハウといった業務に関する継承を完了させた後に、経営権を承継することも可能です。親族なのでそもそも企業理念や企業文化への理解が深い点も特徴といえます。

現場の従業員や取引先との関係性を築く時間があるため、経営者交代後に経営者として受け入れられやすくなります。

事業承継の際に従業員や取引先の反発や不信感を招けば、会社の存続にも関わるため、十分な準備期間がある点は大きなメリットといえます。

■親族内承継のデメリット

対して、親族に経営者としての適性がある人材がいない、または後継者になる気がない場合、後継者不在になる問題が発生します。適正がない人材や経営方針への理解がない人材が後継者となれば、従業員や取引先の反感を招きかねません。

また、親族内トラブルが起きる可能性もあります。経営者になると経営者としてのポジションだけでなく、資産を引き継ぐことになるため、現経営者に近い家族以外に会社を譲るとなると、財産をめぐって争いに発展するのです。

従業員承継

従業員承継は、企業内承継とも呼ばれ、親族以外の従業員への承継を指します。従業員であれば、企業理念や企業文化への理解が深く、経営方針の一貫性が期待できます。

親族内承継の減少に伴い、従業員承継の件数は増加しており、2023年時点では親族内承継の割合を超えて事業承継の約35%を占めています。

■従業員承継のメリット

従業員承継では、経営者自身が見込んだ人材を後継者に選べるメリットがあります。経営者がよく知る人の中から、経営者としての適性や資質を見極めることができます。信頼できる部下に会社を任せることができれば、現経営者や従業員は安心できるでしょう。

また、他の従業員や取引先との関係性がすでに構築できており、現場への理解もあるため、社内外に受け入れられやすいことも特徴です。親族内承継では社外で働いていた親族を入社させて育てるケースもありますが、従業員承継であれば後継者の育成時間も短縮できます。

■従業員承継のデメリット

後継者として金銭的な負担やリスクを背負う資金力や覚悟がなく、後継者に指名されても断念してしまうケースは珍しくありません。

株式の取得には企業規模や業績によって数千万円、数億円がかかることもあり、後継者になっても資金不足から辞退せざる負えないのです。業績が良い企業ほど株の評価額が高くなり、後継者の金銭的負担も大きくなるというジレンマを抱えています。

また、後継者が現経営者の経営を踏襲し過ぎて、時代の変化に柔軟に対応できない可能性もあります。現経営者自らが後継者を社内から指名するため、似通った価値観を持つ人材を選びがちです。

大きな変革が必要な会社でも時代に則した方向転換ができず、業績の悪化や従業員離れに繋がりかねません。

M&Aなど第三者への承継

近年増加傾向にあるのが、親族でも従業員でもない社外の第三者への事業承継です。2023年時点では、買収などのM&Aの割合が20.3%、社外から経営者を招いて事業を引き継ぐ外部招聘(がいぶしょうけい)が7.2%を占めています。

特にM&Aの件数は近年大幅に上昇しており、2014年に約360件だったものが、2022年には約5,700件まで急増しました。

■第三者への承継のメリット

事業や株式を売却することで、親族や社内に後継者の適任がいなくても会社を後世に残せます。M&Aであれば、8割以上のケースで従業員の雇用が維持されており、従業員の雇用を守ることにもつながります。

また、無理に親族や社内で探すよりも、幅広く優秀な人材から後継者を選べます。自社の事業とシナジー効果が見込める事業の経営者に会社を引き継いでもらえれば、自分が大切に育ててきた事業が将来的により大きく発展することも期待できるでしょう。

さらに、現経営者が個人保証から解放され、売却益も受け取れるため老後の生活への不安を軽減できる点もメリットです。

■第三者への承継のデメリット

外部の第三者を自力で探し出すのは限界があるため、一般的にはM&A仲介会社やFAS(ファイナンシャル・アドバイザリー・サービス)といったM&A専門業者に強力を依頼するのが一般的です。

しかし、承継先が見つからなかったり、交渉が決裂したりと、必ずしも事業承継が実現するとは限りません。希望額で売却できず、想定したより売却益が出なかったというケースもあり得ます。

また、完全に外部の事業者や個人に会社を任せることになるため、統合後の経営方針は承継した側にゆだねられることになります。場合によっては、従業員や取引先の反発や不信感を招くこともあるでしょう。

第三者へ承継する場合は仲介を依頼する業者の見極めが重要となります。

事業承継の進め方

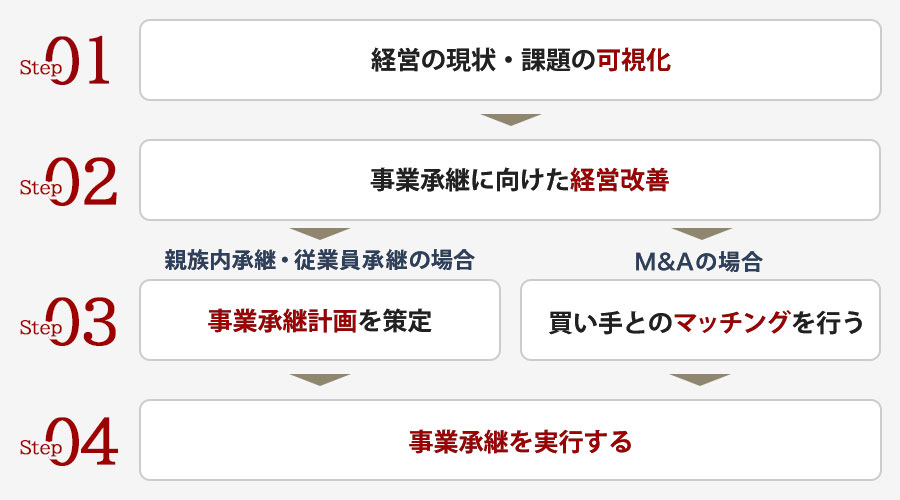

それでは、事業承継をどう進めていけばいいのか、流れを紹介します。事業承継は大きく以下のステップに分けられます。

1.経営の現状・課題を可視化する

2.事業承継に向けた経営改善に取り組む

3.(親族内承継・従業員承継の場合)事業承継計画を策定する

4.(M&Aの場合)買い手とのマッチングを行う

5.事業承継を実行する

厳密には親族内承継・従業員承継・第三者への承継によって必要なステップは異なるため、ここでは共通する大きな流れをみていきましょう。

1.経営の現状・課題を可視化する

まずは現状を分析して、経営における課題や事業承継の障害になっている問題を可視化しましょう。現状の分析では、現在の財務状況・将来の収益性、事業の持続可能性、市場における優位性などを客観的に評価する必要があります。

自社を客観的に評価するためには、金融機関やコンサルティング会社など外部に依頼するのがおすすめです。

自社で行う場合は、経済産業省が提供している会社の経営状況を確認・分析できる「ローカルベンチマーク」や、事業承継の課題を抽出できる「事業承継診断」が活用できます。

2.事業承継に向けた経営改善に取り組む

現状の分析と課題の抽出が完了したら、事業承継に向けて課題の解決に取り組みます。親族・従業員に引き継ぐにしろ、外部の事業者や個人に引き継ぐにしろ、課題やリスクが少なく、経営状態が良いに越したことはありません。

スムーズな承継に向けて、組織改革や財務状況の改善、ステークホルダーと良好な関係の構築、優秀な人材の確保、コンプライアンス遵守の体制構築など経営改善を行いましょう。

3.(親族内承継・従業員承継の場合)事業承継計画を策定する

親族内承継・従業員承継の場合、事業承継計画を策定して、具体的な行動計画を立てていきます。事業承継計画は、後継者候補や会社役員と一緒に策定しましょう。

これまでの経営で大切にしてきた価値観や想いの再確認と、今後の経営方針や企業目標を検討しながら、いつ誰にどのように事業を引き継ぐのかを組み込んでいきます。

事業承継計画を立てることが目標ではなく、現経営者と後継者が一緒に事業承継を進めていくプロセスの一環であることを重視しましょう。

4.(M&Aの場合)買い手とのマッチングを行う

M&Aなど第三者への承継を行う場合は、事業を引き継いでくれる事業者や個人を探さなければなりません。自社で買い手を探すこともできますが、理想の相手を見つけるには限界があります。

そのため、一般的に中小企業のマッチングでは、公的窓口かM&A仲介会社に相談することになります。支援機関に相談することで、必要な資料の作成や手続きのサポートを受けることもできます。

5.事業承継を実行する

後継者や譲渡先が決まったら、経営資産の引き継ぎを進めていきます。親族内承継や従業員承継の場合は、育成期間を経て、時間をかけて承継を進めていくのが一般的です。

一方で、M&Aの場合は承継先が決まれば、新経営者を派遣してもらうことになるため親族内承継や従業員承継よりも短期間で承継が実行されます。なお、株式・経営権を承継先に渡しても、経営者自身は会社に残るというケースも見られます。

事業承継で失敗しないためのポイント

事業承継で失敗しないためには、下記の3点に留意する必要があります。

- できるだけ早く着手する

- できるだけ早く専門家に相談する

- ステークホルダーの理解を得る

もし「いつかは誰かに事業承継をしないと」と考えているのであれば、すぐに動き出すことをおすすめします。

できるだけ早く着手する

事業承継は、検討から実行までに最低でも3年、長くて10年かかるといわれています。誰に事業を引き継ぐかを問わず、着手が遅れるほど選択肢が減っていきます。

つまり、70歳で引退するなら60歳から、65歳で引退するなら55歳から事業承継に取り組まなければならないのです。M&Aでも短くて1年、長ければ2~3年かかることがあります。

第三者が経営者に引退を切りだせないことは想像に難くないでしょう。よって、経営者が自分の会社や従業員を守るため、自ら決断・実行することが必要なのです。後継者を育成することも考え、できるだけ早く準備を始めましょう。

できるだけ早く専門家に相談する

事業承継は、多くの経営者にとって初めての経験でしょう。後継者探しを決めたら、できるだけ早く専門機関に相談することをおすすめします。親族や信頼できる従業員が継いでくれるであろうと考えていても、いざ後継者の打診をすると断られるというケースは珍しくありません。

まずは、顧問の顧問弁護士・公認会計士・税理士や取引金融機関、商工会議所、公的支援機関、M&A仲介会社に会社の将来について相談してみましょう。

企業によって向いている事業承継の種類や、活用できる公的支援制度が異なります。資金不足や税負担を理由に後継者を断られても、公的支援制度を使って後継者の負担を軽くできれば、会社を引き継いでくれるかもしれません。

国は中小企業の廃業を防ぐために、47都道府県に事業承継・引継ぎ支援センターを設置しています。公的相談窓口なので、最初の相談先として安心して利用できるでしょう。

ステークホルダーの理解を得る

事業承継の形を問わず、引き継ぎを成功させるためには後継者・従業員・取引先・取引金融機関といったステークホルダーの理解を得ることが欠かせません。

事業承継では、株式や経営権だけでなく、経営理念や商品・サービスへの想いも受け継ぐ必要があります。形のない資産を引き継ぐためには、関係者の協力が必要です。

どれだけステークホルダーへの影響に配慮できるかで、会社への信頼性にも影響を与えるため、関係各所には「どのように後継者を選んだのか」「どのように承継を進めるのか」を丁寧に説明して、納得してもらいましょう。

事業承継についてよくある質問

最後は、事業承継についてよくある質問にまとめて回答します。

事業承継と相続の違いは?

事業承継は経営権や会社の資産を後継者に引き継ぐことを指します。対して、相続は、亡くなった人の権利や義務を相続人が引き継ぐことを指します。

事業承継では承継先や承継時期を選択することが可能です。しかし、相続の場合は承継者は基本的に配偶者・子供など法定相続人に限定されるうえ、承継時期もコントロールすることができません。また、相続では経営権を引き継ぐことはできません。

M&Aによる事業承継でも雇用は維持される?

M&A実施後、82.1%の企業で売り手企業(譲渡企業)の雇用がそのまま維持されているといいます。5~9割維持されているケースも11.9%なので、廃業することを考えると、M&Aは雇用の維持にも効果があるといえるでしょう。

【参考】(株)東京商工リサーチ「中小企業のM&Aに関するアンケート調査」

中小企業でもM&Aはできる?

M&Aは中小企業の廃業を回避する手段として、実施件数が急増しています。2022年には、公的機関(事業承継・引継ぎ支援センター)を通じたM&Aが1,681件、民間のM&A支援機関を通じたM&Aが4036件、計5,720件ものM&Aが成立しています。

経営者の高齢化・後継者不在に悩む中小企業こそ、M&Aの有用性が高いといえるでしょう。

事業承継のサポートならM&Aロイヤルアドバイザリーへ

本記事では、事業承継の課題やM&Aを含めた事業承継の種類、事業承継の進め方について解説しました。現在、中小企業の経営者は高齢化しており、多くが後継者不在に悩まされています。M&Aは事業承継の有力な解決策になるでしょう。

M&Aロイヤルアドバイザリーでは、M&Aや事業承継の初期的な関心でもご相談いただけます。事業承継には時間がかかるものなので、早い段階で情報収集を行い、M&Aを含めた最適な解決策を検討することが重要です。

今後のプランを考えるためにも、ぜひM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。

CONTACT

お問い合わせ

当社は完全成功報酬ですので、

ご相談は無料です。

M&Aが最善の選択である場合のみ

ご提案させていただきますので、

お気軽にご連絡ください。