範囲の経済とは? 規模の経済との違いを事例と共にわかりやすく紹介

着手金・中間金無料 完全成功報酬型

範囲の経済とは、企業が複数の事業を手掛けることで、コスト削減や利益率の向上を実現することを表した言葉です。範囲の経済によって、企業はより柔軟に市場の需要に応じ、資源を効果的に活用することが可能です。また、M&Aも、異なる事業を統合して経営資源の最適化を図るという意味では範囲の経済の一環となります。

この記事では、範囲の経済とは何かという基本的な概念から、規模の経済との違い、具体的な効果や活用方法について事例と共にわかりやすく解説します。

目次

範囲の経済とは?定義をわかりやすく解説

ここでは、範囲の経済を知るうえで欠かせない基本知識を解説します。

範囲の経済の意味を身近な例とあわせて紹介

範囲の経済とは、英語で「Economies of scope」と表記し、企業が複数の異なる製品やサービスを同時に提供することで総コストを削減できる経済現象を指した言葉です。共通の資源やプロセスを活用することで、各製品やサービスの単位コスト削減できます。

例えば、同じ工場で複数の製品を生産する場合は設備や労働力を共有できるので、別の工場で個別に生産するよりもコストを抑えられます。特に、製造業やIT業界では、範囲の経済を活用することで競争力を大幅に高めることができます。身近な例では、Amazonやソニーなどの大手企業が、範囲の経済を利用して多岐にわたるサービスを展開し、幅広い市場で成功を収めています。

範囲の経済は、異業種間のシナジー効果を追求する企業にとっても重要な戦略となります。例えば、M&A(合併と買収)によって異なる企業が一体化すると、資源の共有やコストの削減が実現されやすくなります。このような戦略は、企業の経営資源の最適化と競争力の向上に寄与します。

規模の経済との違い

範囲の経済とは別に、「規模の経済(Economies of Scale)」という言葉があります。規模の経済もコスト削減に寄与する経済現象を表したものですが、範囲の経済とは仕組みが異なります。

規模の経済は、企業が生産規模を拡大することで単位あたりのコストが低下し、競争力が向上する効果を指します。具体的には、大量生産による単位当たりの生産コストの削減や、固定費の分散が主な効果です。

範囲の経済は、異なる製品やサービスの生産を組み合わせて設備や人的資源を共有することでコストを削減させる手段なので、規模の経済とは違います。規模の経済が単一製品の大量生産によるコスト削減を目指すのに対し、範囲の経済は複数の製品やサービスの組み合わせによるシナジー効果を追求します。どちらの経済現象も、企業の競争力を高めるためには不可欠です。

| 項目 | 範囲の経済 | 規模の経済 |

|---|---|---|

| 定義 | 異なる製品やサービスを一緒に生産・提供することでコストが削減される現象。 | 同じ製品やサービスを大量に生産することでコストが削減される現象。 |

| メリット | リソースを共有し、リスクを分散できる。 | 単位コストが下がり、生産効率を向上できる。 |

| 適用例 | スーパーマーケットやコンビニエンスストアなど。 | 自動車製造業や家電メーカーなど。 |

範囲の経済と密度の経済の違い

範囲の経済、規模の経済と似た言葉に「密度の経済」があります。密度の経済は、特定の地理的エリアや市場セグメントにおいて、集中した事業活動を行うことで、スケールメリットを最大化することを目指します。これは、特定の場所や市場における販売量や利用者数を増やすことで、コストを低減することを目的としています。一般的には、流通業界での効率化を図る際に重視される概念です。

これらの違いは、企業の成長戦略に大きく影響します。範囲の経済は、異なる製品ラインやサービスの統合を通じて、全体的な競争力を強化する一方、密度の経済は、特定の地域や市場内での存在感を強化し、競争優位性を確立することに寄与します。企業は、これらの経済的概念を理解し、適切に活用することで、持続可能な成長を実現することが可能になります。

| 項目 | 範囲の経済 | 密度の経済 |

|---|---|---|

| 定義 | 異なる製品やサービスを一緒に生産・提供することでコストが削減される現象。 | 密集した地域でサービスを提供することでコストが削減される現象。 |

| メリット | リソースを共有し、リスクを分散できる。 | 配送効率を向上できる。 |

| 適用例 | スーパーマーケットやコンビニエンスストアなど。 | 宅配サービスやバス等公共交通機関など。 |

THANK YOU

お問い合わせが

完了しました

ご記入いただきました情報は

送信されました。

担当者よりご返信いたしますので、

お待ちください。

※お問い合わせ後、

2営業日以内に返信がない場合は

恐れ入りますが

再度お問い合わせいただきますよう、

よろしくお願い致します。

お急ぎの場合は

代表電話までご連絡ください。

範囲の経済の効果

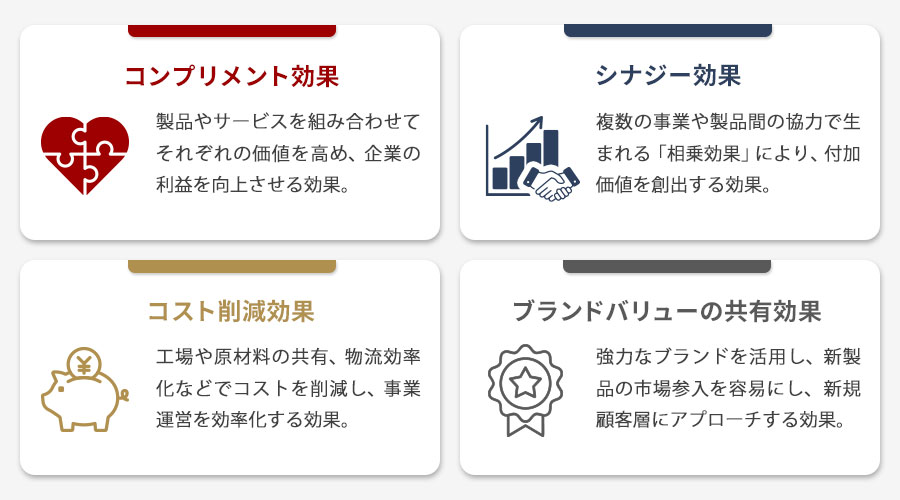

範囲の経済の効果として主に以下が挙げられます。

- コンプリメント効果

- シナジー効果

- コスト削減効果

- ブランドバリューの共有効果

それぞれの効果について解説します。

コンプリメント効果

範囲の経済におけるコンプリメント効果とは、異なる製品やサービスを組み合わせることで、それぞれの価値を高める効果を指します。企業が多様な製品ラインを持つ場合、これらが互いに補完し合うことで、顧客にとっての総合的な価値が向上します。

例えば、スマートフォンと関連アクセサリーを同じブランドで提供することで、顧客体験を一貫性のあるものにし、ブランド全体の魅力を高めることができます。このような補完関係により、顧客の購入意欲が高まり、結果として企業の売上や利益が増加する可能性が高まります。

シナジー効果

シナジー効果とは、複数の事業や製品間の協力によって生まれる付加価値のことです。例えば、飲料メーカーがスナック菓子のブランドを持ち、両方の製品をまとめて販売すると、顧客の満足度を高めることができます。

コンプリメント効果と似ているように思われますが、コンプリメント効果は「相補効果」とも呼ばれ、事業や製品の「足し算」であるのに対し、シナジー効果は「相乗効果」と呼ばれ「掛け算」である点が特徴です。

コスト削減効果

範囲の経済の効果の一つがコスト削減効果です。コスト削減は企業にとって事業を拡大する上で放置できない重要な要素です。一か所の工場で複数の製品を生産すれば、製品ごとに複数の工場を建設するよりも設備投資が少なくて済みます。

また、共通の原材料を利用すれば、仕入れコストを削減できるでしょう。さらに、サプライチェーンの統合による物流の効率化や、管理工数の削減も期待できます。

ブランドバリューの共有効果

範囲の経済は、企業がブランドバリューを効果的に活用する手段にもなります。強力なブランドを持つ企業が新製品を展開する場合、既存のブランドバリューにより市場に信頼と認知をもたらします。そのため、新製品は新規市場への参入が容易になるでしょう。同時に、マーケティングコストを抑えつつ、新たな顧客層にもアプローチできます。

このように、範囲の経済は企業のブランド戦略においても大きなメリットをもたらします。

範囲の不経済とは

範囲の不経済とは、企業が多様な製品やサービスを提供することで、かえってコストが増大し、効率が低下する現象を指します。これは、範囲の経済とは逆の概念であり、複数の事業分野を展開する際に、期待されるシナジー効果が得られない、もしくはマイナスの影響を及ぼす場合に発生します。

例えば、異なる事業分野の管理や運営において複雑さが増し、組織内でのコミュニケーションや調整が困難になることがあります。さらに、異なる製品やサービスに対する市場の要求に応えるための資源配分が非効率になる場合もあります。これにより、企業全体の生産性が低下し、コストが増加するなどの現象が想定されます。

また、専門性の高い事業においては、その分野の知識や技術が不十分なために、競争力が低下するリスクもあります。範囲の不経済を避けるためには、企業は慎重な戦略を立て、事業の多角化を進める際に市場環境や自社の強みを十分に考慮する必要があります。これにより、無理な多角化を避け、持続可能な成長を実現することが可能となります。企業は、範囲の不経済に陥らないよう、常に市場の変化に敏感であり、適切なリソース配分を行うことが求められます。

範囲の経済のメリット

範囲の経済がもたらすメリットとして、主に以下の点が挙げられます。

- 既存の資源を最大限に活用

- 新規事業開発と市場拡大

- 付加価値の向上

それぞれについて解説します。

既存の資源を最大限に活用

範囲の経済を用いることで、企業は既存の資源を最大限に活用できます。一つの製品を生産するために使っている技術や設備を、別の製品の生産にも転用できるため、新たな設備投資を最小限に抑えつつ新製品を市場に送り出せます。一例として、食品会社が同じ原料を使用して同じ製品を作り、異なるデザインパッケージで販売することで、効率よく多彩な製品を市場に展開できます。

さらに、既存の資源を最大限に活用し、管理コストの削減や運営の効率化を図ることができます。仮に、物流やマーケティングを共有できれば、複数の事業部門間で事業を効率よく進められます。同一の物流ルートやマーケティングキャンペーンを活用すれば、コストを削減しながら効果的なプロモーションを展開し、市場での競争力が上がります。

このように、既存の資源を効果的に活用することは企業にとって大きなメリットです。範囲の経済を理解し、実践することで、企業は自社が持っている資源を最大限に引き出し、効率的な経営を実現することができるのです。

新規事業開発と市場拡大

範囲の経済を活用することで、企業は新規事業開発と市場拡大を効果的に進めることができます。多角化戦略によって、既存の事業に依存せずに新たな収益源を創出することが可能です。既存の技術やブランド力を活かせば、新しい市場に参入したり異なる製品ラインを展開したりすることが可能になります。これらは、ビジネスのリスク分散や収益の安定化につながるでしょう。

新規事業開発には、既存の製品やサービスと相補的な製品ラインを導入するケースが多く見られます。例えば、家電メーカーが複数のカテゴリーの家電製品を一緒に販売すれば、顧客の利便性が高まり、クロスセルの機会も増やせます。また、新規事業開発を通じて、企業は技術革新や新しい市場ニーズに迅速に対応することができます。このことで、市場の変化や競争環境に柔軟に対応し、競争力を維持しやすくなるのです。

企業が既存の営業チャネルやブランドバリューを活用すれば、市場でシェア拡大しやすくなります。もし、今まで展開していなかった地域や国で事業に進出させるなら、既存のブランド力を効果的に活用すれば、市場シェアを迅速に獲得できるでしょう。つまり、範囲の経済による新規事業開発と市場拡大は、企業の成長を加速させる重要な要素となるのです。

付加価値の向上

範囲の経済は、企業が複数の製品やサービスを生産する際に、総合的なコストを削減しつつ、付加価値を向上させる戦略として注目されています。これにより、企業は異なる製品ラインやサービスを効率的に統合し、それぞれの特性を活かした相乗効果を生み出すことができます。具体的には、同じ設備や人材を複数の製品に活用することで、資源の効率的な利用が可能となり、コスト削減と同時に品質の向上を実現します。

また、関連する製品やサービスを一体化することで、一貫したブランドイメージを形成し、消費者に対してより魅力的な価値を提供することができます。顧客は、関連性のある製品やサービスを一カ所で購入できる利便性を享受し、企業は顧客満足度の向上とリピート購入の促進を図ることができます。

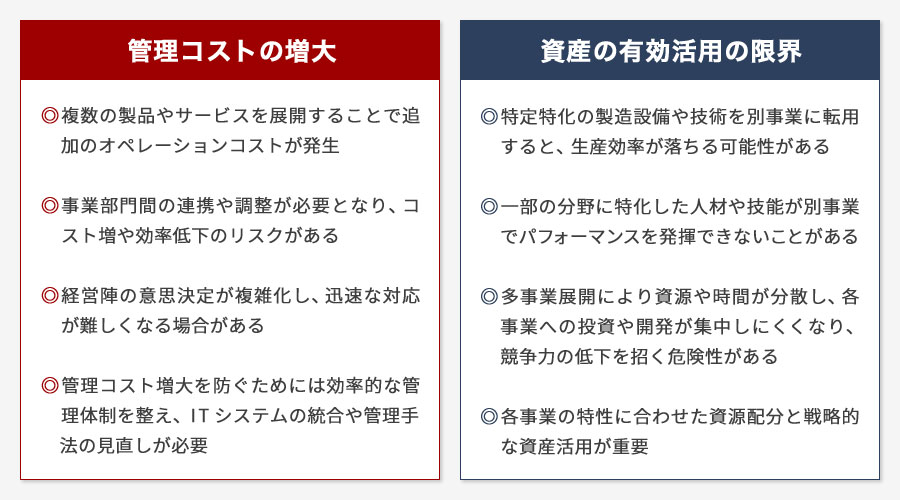

範囲の経済のデメリット・注意点

範囲の経済のデメリットや注意点として以下の点に留意が必要です。

- 管理コストの増大

- 資源の有効活用の限界

それぞれについて解説します。

管理コストの増大

範囲の経済によって複数の製品やサービスを提供する企業では、管理コストが増大するリスクがあります。例えば、新しい事業分野に進出すれば、異なる製品ラインやサービスを管理するための追加のオペレーションコストが発生します。人材の採用とトレーニング、ITシステムの拡張などが追加になるので、コストもかさむのです。

さらに、異なる事業部門間での連携や調整も必要となりますが、この過程でもコスト増や調整ミスによる効率の低下が生じる可能性があります。また、複数の事業を展開すれば、企業の経営陣もそれぞれの事業に注力しなければならず、結果として意思決定のプロセスが複雑化し、迅速な対応が難しくなる場合があります。

上記にあげたこれらの管理コストの増大を防ぐためには、企業は事業展開の規模や範囲を慎重に見極め、効率的な管理体制を整えることが不可欠です。また、ITシステムの統合や管理手法の見直しなど、コスト削減と効率化を図るための戦略を取り入れることも重要です。

資産の有効活用の限界

範囲の経済によって事業を展開する企業は、複数の製品やサービスを一つの資産から生み出すことを目指しますが、この手段には資産の有効活用に限界があります。特定の資産を使って異なる事業を展開する際、それぞれの事業に必要なことや特性は異なるため、一つの資産がすべての事業に最適に適応できるとは限らないのです。

例えば、特定の製品ラインに特化している製造設備や技術を、他の製品の生産に転用した場合、生産効率が落ちる可能性があります。人材や技能についても同様です。一部の分野に特化している従業員を異なる事業で活躍させようとしても、パフォーマンスが発揮されないことがあります。このような状況では目指す効果を得ることが難しくなるでしょう。

さらに、多くの異なる事業を同時に展開すると、資源や時間が分散されてしまいます。この結果、各事業への投資や開発が集中しにくくなり、競争力の低下を招く危険性があります。範囲の経済を実現するためには、各事業の特性と資源の適切なマッチングが重要であり、企業全体の戦略的な視点から資産の配分を検討することが必要なのです。

範囲の経済の成功事例を紹介

範囲の経済の具体的な企業の事例を紹介します。

Amazonの事例

Amazonは範囲の経済を最大限に活用した代表的な企業です。同社はオンライン書店から始まりましたが、物流倉庫やシステム構築にコストを費やして基盤をつくりあげました。そして、本以外の商品も幅広く取り扱うようになり、事業を大きく拡大させたのです。ここでは、既存の資源と技術を最大限に活用させることが範囲の経済となり、新規事業の展開につながりました。

富士フイルムの事例

富士フイルムは、写真フィルムの需要が急激に減少したとき、範囲の経済を活用して新たな事業分野へと進出しました。同社は写真フィルム生産で培った技術を応用し、医薬品や化粧品、印刷材料など多岐にわたる分野で事業を展開して成功を収めています。医薬品事業では、新型インフルエンザ薬「アビガン」の開発、化粧品事業では写真フィルム技術を活用した肌のアンチエイジング化粧品を開発しています。範囲の経済を効果的に活用することで、富士フイルムは企業としての競争力を維持し、新たな成長を遂げているのです。

ソニーの事例

ソニーも範囲の経済によって成功している企業の一例です。ソニーはエレクトロニクス事業で培った技術力をもとに、音楽、映画、ゲームなど幅広いエンターテイメント分野に進出しました。この多業種展開により、ソニーは各事業間でのシナジー効果を生み出し、ブランド価値を向上させています。特に、PlayStationブランドは、家庭用ゲーム機市場で大きな成功を収めており、音楽や映像コンテンツの配信サービスとも連携して、顧客に一貫性のある利用体験を提供しています。これにより、ソニーは複数の収益源を持ちながら市場での競争力を高めることに成功しています。

セブン銀行の事例

セブン銀行は、セブン&アイ・ホールディングスの一部として、コンビニエンスストア「セブンイレブン」の店舗網を利用し、ATMサービスを展開しています。この戦略により、セブン銀行は大規模な店舗数を活かしてATMの設置コストを分散し、効率的な運営を実現しました。店舗の立地条件を最大限に活かすことで、銀行は高い顧客利便性を提供し、他の金融機関との差別化を図っています。さらに、セブン銀行はATMの稼働率を高めるために、様々な金融機関と提携しています。この提携戦略により、銀行は範囲の経済の効果を拡大し、利用者の増加だけでなく、手数料収入の多様化も実現しました。

リクルートの事例

リクルートは、日本を代表する範囲の経済の成功事例の一つとして注目されています。リクルートは、もともと求人広告を中心とした情報提供サービスを展開していましたが、その後、住宅や旅行、結婚式など多岐にわたるライフイベントに関連するサービスを提供することで、範囲の経済を実現しました。これにより、異なる事業間でのシナジー効果を最大限に引き出し、顧客に対して一貫したブランド体験を提供しています。

リクルートの成功の鍵は、各事業が独立して収益を上げるだけでなく、相互に関連性を持たせることで顧客の生涯価値を高めることにあります。例えば、就職活動の情報を提供する「リクナビ」は、就職後の住まいや旅行に関する情報を提供する「SUUMO」や「じゃらん」と連携することで、顧客の生活全般にわたるサービスを一元的に提供することが可能です。このように、リクルートは事業間での情報やノウハウの共有を促進することで、コストの削減と収益の拡大を同時に実現しています。

範囲の経済の効果を最大限に活用するM&A戦略

M&Aは、企業が多角化やシナジー効果を追求する際の重要な手段です。この戦略は、買収先企業の事業内容が自社の既存事業とどのように補完し合うかを分析し、効率化やコスト削減を目指します。範囲の経済を最大限に活用するためのM&A戦略のポイントとして以下が挙げられます。

- 事業内容の補完性の分析

- 新たな市場や顧客基盤の獲得

- 文化的統合と人材配置

- 迅速かつ慎重な統合プロセス

それぞれについて解説します。

事業内容の補完性の分析

企業がM&Aを行う際には、買収先の事業内容が自社の既存事業とどのように補完し合うかを徹底的に分析することが重要です。これにより、重複した資源の最適化や業務プロセスの統合による効率化が可能となり、結果としてコスト削減や収益増加を実現します。

新たな市場や顧客基盤の獲得

M&Aを通じて新たな市場や顧客基盤を獲得することは、範囲の経済を活用する上での大きなメリットです。特に異業種間でのM&Aは、それぞれの分野で培ったノウハウを共有し合うことで、新たな価値を創出する機会を提供し、イノベーションを促進します。

文化的統合と人材配置

戦略を成功させるためには、文化的な統合や人材の適切な配置も重要です。異なる企業文化を持つ組織同士が統合する際には、相互理解を深め、共通の目標に向けて協力する体制を構築する必要があります。また、キーとなる人材を適切に配置し、彼らの能力を最大限に発揮させることが求められます。

迅速かつ慎重な統合プロセス

M&A後の統合プロセスにおいては、迅速かつ慎重な計画と実施が求められます。これにより、スムーズな業務の移行と、シナジー効果の実現を確実にすることができます。範囲の経済を活用したM&A戦略は、企業の成長を加速させる強力なツールであり、長期的な成功を目指すための基盤を築く手助けとなるでしょう。

まとめ:範囲の経済を理解し企業競争力を高めよう

範囲の経済とは、異なる製品やサービスを組み合わせて生産・提供することでコストを削減し、企業の競争力を高めるために不可欠な概念です。この記事では、範囲の経済の基本からそのメリット、デメリット、具体的な事例まで幅広く解説しました。範囲の経済を理解し、効果的に活用することで、企業はコスト削減だけでなく、シナジー効果やブランドバリューの最大化を図ることができます。また、M&Aや経営資源の最適化を通じて、ビジネスシナジーを創出し、新規事業開発や市場拡大につなげることも可能です。ぜひ、自社の戦略に範囲の経済を取り入れ、経営効率を向上させ、競争力を高めてみてはいかがでしょうか。

M&Aロイヤルアドバイザリーでは、M&Aや事業承継を中心に、経営上の様々なお悩みを相談いただけます。特に、事業承継には時間がかかりますので、早い段階で情報収集を行い、M&Aを含めた最適な解決策を検討することが重要です。今後のプランを考えるためにも、ぜひM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。

CONTACT

お問い合わせ

当社は完全成功報酬ですので、

ご相談は無料です。

M&Aが最善の選択である場合のみ

ご提案させていただきますので、

お気軽にご連絡ください。