事業承継とは?手続きの方法からメリット・補助金活用まで実践ガイド

着手金・中間金無料 完全成功報酬型

事業承継とは、中小企業にとって事業を未来に託すための重要なプロセスです。しかし、事業承継には様々な方法があり、それぞれにメリットと注意点が存在します。

現在の中小企業においては、後継者不足や高齢化による廃業リスクが深刻化しています。このような状況において、事業承継は企業の存続を図るための重要な手段となっており、適切に行われることで廃業リスクを軽減する役割を果たしています。特に、計画的な承継や後継者の育成が不可欠です。

この記事では、「事業承継とは何か?」から、具体的な手続きの方法、M&Aとの違い、必要な書類や費用、補助金まで詳しく解説します。本記事を通して、将来的に直面する事業承継に対する理解を深め、計画的な承継を実現しましょう。

目次

事業承継とは?基本知識をわかりやすく解説

事業承継とは、企業の現経営者から次世代の経営者へ事業を引き継ぐプロセスを指します。このプロセスは、単に経営権を移譲するだけではなく、企業の価値や文化、人材、資産など、多くの要素を包括的に引き継ぐことを意味します。

事業承継が適切に行われることで、企業は持続的に発展し、経営の安定性を保つことができます。逆に、計画的な承継がなされない場合、企業は後継者不在や経営の混乱といったリスクに直面する可能性があります。

事業承継を成功させるためには、まずその基本をしっかりと理解することが重要です。現経営者が自らの役割を次世代にどう引き継ぐかについて明確なビジョンを持ち、計画的に進めることが求められます。具体的には、経営計画の策定、後継者の育成、関係者とのコミュニケーションが大切です。

また、事業承継には様々な形態があります。代表的な形態として、「親族内承継」「社内承継」、M&Aを通じた「第三者承継」があり、それぞれにメリットと課題が存在します。これらを理解し、企業の状況に最も適した方法を選択することが事業承継を成功させる鍵となります。

さらに、事業承継においては法的な手続きや税務面での課題も考慮する必要があります。税制の優遇措置や補助金制度を活用し、専門家のアドバイスを受けることが、スムーズな承継を実現するために有効です。

特に、中小企業にとっては後継者不足が大きな課題となっており、早期からの準備が不可欠です。事業承継は単なるバトンタッチではなく、企業の未来を形作る重要なプロセスであることを理解し、計画的に取り組むことが求められます。

事業承継の定義と意味

事業承継とは、企業の経営権や資産を新たな後継者に引き継ぐことを指します。これは単なる役職の交代に留まらず、企業が築いてきた経営資源、組織文化、そして経営理念を次の世代へと継承することを含みます。

事業承継の目的は、企業の継続的な成長と発展を支え、これまで培ってきた知見や価値観、技術を生かし、事業を存続・発展させることにあります。このプロセスは、経営者の高齢化や後継者不足といった現代の経済環境において特に重要なテーマとなっています。

事業承継は単なる人事異動の一部ではなく、企業全体の将来を見据えた戦略的な取り組みです。承継の過程では、企業のビジョンやミッションを明確にし、新しい経営者がそれを理解し、適切に受け継ぐことが求められます。さらに、事業の継続に伴う法的手続きや税務、資産の移転など、実務的な側面も慎重に計画する必要があります。

このプロセスを成功させるためには、経営者と後継者が協力し、計画的に進めることが不可欠です。また、外部の専門家のアドバイスを活用することで、客観的な視点を取り入れ、承継の確実性を高めることができます。事業承継には企業の存続と成長を確実にするために多くの要素が絡み合っていますが、大切なのは人と人との信頼関係であり、これが企業のその後を左右することを忘れてはなりません。

事業承継と事業継承の違い

事業承継と事業継承は、似た言葉ながら異なる意味を持ちます。

- 承継: 地位・事業・仕事・精神などを引き継ぐこと。

- 継承: 身分・義務・財産・権利などを引き継ぐこと。

事業承継は、企業の存続や発展を目的として、経営権や経営資源(無形資産を含む)を次の世代に引き継ぐプロセス全体を指します。これには企業文化、技術、ノウハウなども含まれ、経営戦略の継続性を重視します。

一方、事業継承とは、主に物理的な資産や権利などの移転を指すことが多く、具体的には、土地、建物、設備などの有形資産や、商標や特許などの知的財産権の譲渡が含まれます。

ただし、一般的には「事業継承」という用語はあまり広く使われておらず、日本においては「事業承継」という用語が広く使われ、経営権や企業文化、無形資産なども含む包括的なプロセスとして理解されています。

このように、承継は無形の要素も含む幅広い概念であり、継承は主に有形の資産や権利に関連していると考えられます。事業を引き継ぐ際には、企業文化や技術・ノウハウといった形のないものも重要な要素となるため、「事業継承」ではなく「事業承継」という表現が使われることが一般的です。

一般承継と特定承継の違い

事業承継には「一般承継」と「特定承継」があります。一般承継とは、会社の経営権や資産などを包括的に引き継ぐ方法を指します。具体的には、合併や会社分割などの手法を通じて、事業全体を包括的に承継することが一般承継に該当します。

この方法では、権利や義務が一括して移転されるため、手続きが簡素化されるというメリットがあります。しかし、事業全体を承継するため、不要な負債やリスクも含まれる可能性があり、注意が必要です。

一方、特定承継は、特定の資産や権利を選択的に承継する方法です。これは、特定の事業部門や資産を個別に譲渡する際に用いられる手法であり、M&Aの一部や特定の資産売却などが該当します。特定承継の利点は、必要な部分だけを選択的に承継できるため、不要な負債やリスクを回避しやすい点にあります。ただし、選択と手続きが慎重に行われないと、事業の一貫性やシナジーを損なうリスクがあります。

このように、一般承継と特定承継は異なる目的と状況に応じて選択される承継方法であり、事業の性質や経営戦略に応じた適切な選択が求められます。

THANK YOU

お問い合わせが

完了しました

ご記入いただきました情報は

送信されました。

担当者よりご返信いたしますので、

お待ちください。

※お問い合わせ後、

2営業日以内に返信がない場合は

恐れ入りますが

再度お問い合わせいただきますよう、

よろしくお願い致します。

お急ぎの場合は

代表電話までご連絡ください。

事業承継で引き継ぐ3つの主要要素

事業承継とは、企業や事業を次世代の経営者に引き継ぐプロセスを指します。事業承継で引き継ぐ要素として、「経営権・人」「有形資産」「無形資産」の3つがあります。それぞれについて解説します。

経営権・人の承継

経営権の承継は、単なる役職や肩書の移行ではなく、企業のビジョンや戦略、さらには企業文化を次世代へと引き継ぐことを意味します。経営権の承継は、一般的に親族や従業員、時には外部の第三者へと行われますが、いずれのケースにおいても成功の鍵は、適切な後継者の選定と育成にかかっています。

まず、後継者には経営者としての資質やスキルが求められるため、これらを見極め、必要な教育や訓練を施すことが重要です。後継者が現経営者のビジョンを理解し、引き継ぐことができるよう、早期からのコミュニケーションが欠かせません。また、経営方針や企業文化を次世代にどう伝えるかも、承継プロセスの中で考慮する必要があります。

有形資産の承継

有形資産には、不動産や設備、在庫、機械、車両などが含まれ、これらは企業の事業活動を支える基盤となります。

有形資産の承継が適切に行われることで、事業の継続性が確保され、経営の安定に寄与します。逆に資産の管理や引き継ぎが不十分だと、事業運営に支障をきたし、承継後のトラブルの原因となることもあるため注意が必要です。

代表的な有形資産の種類と承継の際に押さえるべきポイントをまとめます。

| 有形資産の種類 | 具体例 | 承継時のポイント |

|---|---|---|

| 不動産 | 事務所・工場・店舗・土地 | 登記の名義変更や固定資産税の確認が必要 |

| 設備・機械 | 生産設備、製造機械、オフィス機器 | 保守・メンテナンスの引き継ぎと評価 |

| 在庫 | 原材料、製品、消耗品 | 適正な棚卸しと管理体制の継続 |

| 車両 | 営業車、配送車 | 登録変更や保険の継続手続きが必要 |

これらの資産は、単に物理的な所有権を移転するだけでなく、適切な管理体制の引き継ぎも重要です。特に中小企業では、資産の現状把握と維持管理が事業の安定に直結するため、早めの準備が求められます。

また、有形資産の承継にあたっては、資産の評価や登記、保険といった法的・財務的な手続きを適切に行うことが大切です。これにより、後のトラブル回避や経営の透明性が保たれます。

以上のように、有形資産の承継は事業承継全体の中で基盤を支える重要な役割を果たしており、計画的かつ丁寧な対応が成功の鍵となります。

無形資産の承継

事業承継における無形資産の承継は、企業の競争力や持続的な成長を支える重要な要素です。無形資産とは、物理的な形がないものの、企業の価値を大きく左右する技術、ノウハウ、ブランド、顧客関係などを指します。これらは中小企業においても同様に重要であり、適切に承継されなければ、事業の継続や発展に支障をきたす可能性があります。

代表的な無形資産の種類と承継の際に押さえるべきポイントをまとめます。

| 無形資産の種類 | 具体例 | 承継のポイント |

|---|---|---|

| 技術・ノウハウ | 製造技術、業務プロセス、管理方法 | 文書化やマニュアル整備で知識の共有を図る。後継者や従業員への教育・訓練が重要。 |

| ブランド | 商標、商品名、企業イメージ | ブランド価値の維持・向上を目指し、顧客との信頼関係を継続する。 |

| 顧客関係 | 取引先情報、契約関係、顧客満足度 | 顧客との継続的なコミュニケーションと関係構築を重視。 |

| 知的財産権 | 特許権、著作権、商標権 | 権利の登録状況を確認し、適切な管理と更新を行う。 |

| 企業文化・経営理念 | 社内風土、行動規範、経営方針 | 経営者の想いや理念を後継者にしっかり伝え、組織全体で共有する。 |

無形資産の承継は、単に資産を移転するだけでなく、価値を維持・向上させるための取り組みが求められます。特に中小企業においては、後継者がこれらの資産の重要性を理解し、適切に管理・活用することが事業承継の成功に直結します。

注意点としては、無形資産は目に見えにくいため、承継計画で具体的な引き継ぎ方法を明確にし、関係者間でしっかりと共有することが重要です。また、技術やノウハウの継承には時間がかかる場合が多いため、早めの準備と計画的な教育体制の構築が求められます。

事業承継の現状と課題

事業承継とは、中小企業にとって企業の継続と成長を図るための非常に重要な取り組みです。しかし、日本の事業承継は、特に中小企業にとって深刻な課題となっています。

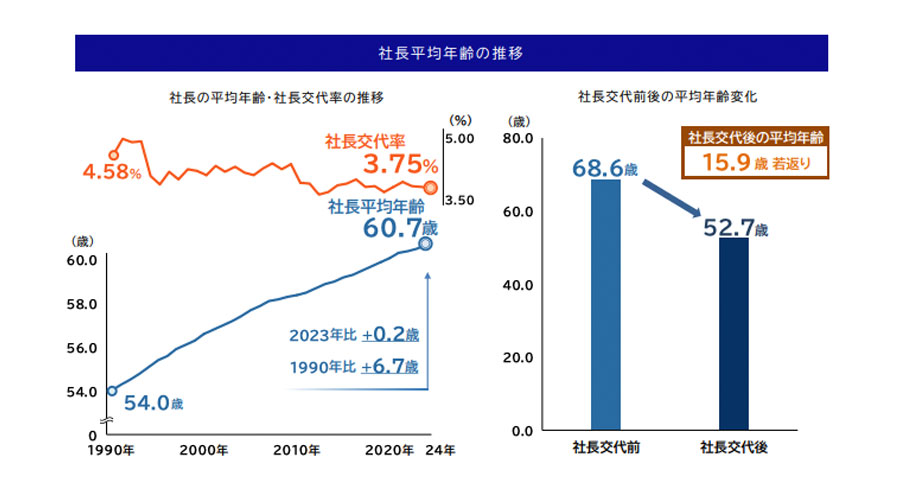

帝国データバンクによれば、現在の経営者の平均年齢は60.7歳であり、34年連続で前年を更新しています。業界別で比較すると、不動産業界が平均年齢62.8歳と最も高く、続いて、製造業が61.6歳、卸売業が61.4歳、最も低い業種がサービス業の59.2歳でした。経営者の高齢化が進む中で社長交代率は3.75%と4年連続で低下しており、このことから後継者不在が課題となっていることが明らかです。

また、中小企業庁は70歳を超える中小企業・小規模事業者約245万社のうち127万社が後継者未定と試算しており、現状を放置すれば約650万人の雇用が失われる可能性を示唆しています。後継者が見つからなければ、黒字経営だとしても廃業・倒産を余儀なくされ、廃業予定の企業の約3割が後継者不足を理由に挙げています。

このような状況下で、近年では第三者に事業承継を行うM&A(企業の合併・買収)が注目されています。第三者へ事業を承継する事業承継型M&Aが増加傾向にあります。2017年には41.6%と最も選択されていた「同族承継」は2023年には33.1%に減少。M&Aは15.9%から20.3%に上昇しています。ただし、M&Aにはリスクも伴うため、事前の十分な準備と専門家の支援が不可欠です。

これらの現状を踏まえ、事業承継を成功させるためには、早期からの計画的な準備、後継者の育成、そして専門家を活用した支援体制の整備が求められます。これにより、企業の安定的な継続と成長が可能となり、地域経済にも貢献できるでしょう。

参考:帝国データバンク

中小企業庁|事業承継・M&Aに関する現状分析と今後の取組の方向性について

中小企業庁|中小企業・小規模事業者におけるM&Aの現状と課題

中小企業の事業承継の課題

それでは、なぜ後継者が不在の中小企業が増えているのでしょうか。少子高齢化社会による労働人口の減少以外にも、資金調達問題、税負担問題、個人保証の引き継ぎ問題が原因として考えられます。

資金調達の問題

事業承継において後継者は、現経営者や株を持つ親族などから株式の買い取りを行う必要があります。しかし、株式を買い取るためには多額の資金が必要です。後継者候補がいても、事業承継の際に後継者または会社が必要資金を捻出できなければ事業承継はできません。

資金調達には、事業承継ローンが活用できますが、融資には審査が必要です。経営者の交代によって信用が悪化している場合、希望金額を借入できないことが懸念されます。

また、融資となると後継者にとっては債務を背負うことになるため、後継者候補は事業承継をためらってしまいます。資金面で後継者が決まらない企業向けに公的な支援制度「事業承継・引継ぎ補助金」も用意されていますが、対象となる資本金、常勤従業員数に制限があります。

税負担の問題

贈与や相続によって株式や資産を引き継いで事業承継を行う場合は、贈与税や相続税がかかります。贈与税は相続税よりも高い税率が適用されることが多く、特に事業用資産を引き継ぐ場合、多額の贈与税が発生する可能性があります。

株式の買取資金の工面に課題を抱える企業・後継者が多い中、多額の税金が発生するとなると後継者に事業を引き継ぐことをためらう経営者もいます。

「事業継承税制」の特例措置を使えば事業承継に伴う税負担を大幅に軽減できるものの、非常に複雑な制度で、適用を受けるためには事業承継計画書を作成する必要があるうえ、要件が細かいため手続きも煩雑です。

そのため、専門家に手続きを依頼することが推奨されていますが、税理士や会計士への依頼にもコストがかかります。

個人保証の引継ぎ問題

多くの中小企業の経営者は、融資を受ける際に個人保証(経営者保証)を付けています。個人保証とは、経営者が会社の連帯保証人となることで、企業が倒産して返済できなくなった場合は経営者が返済しなければなりません。

事業承継によって個人保証が引き継がれ、万が一に倒産すると、後継者が融資の返済を求められることになります。将来的に多額の借金を背負うことになりかねないため、個人保証を避けて後継者が決まらず、事業承継が進まないこともあります。

事業承継の手続きの種類

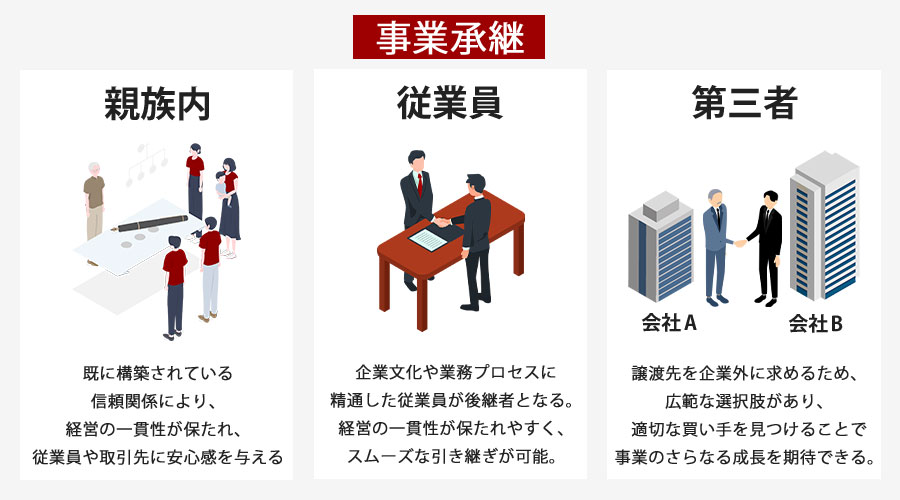

事業承継には主に「親族内承継」「従業員承継(社内承継)」「第三者承継(M&A)」の3つがあります。ここではそれぞれの特徴やメリット、注意点について解説します。

親族内承継とは?メリットと注意点

親族内承継とは、家族経営の企業において次世代の親族が事業を引き継ぐ形態であり、日本の中小企業においても一般的な方法です。

親族承継のメリット

親族内承継のメリットとして、既に構築されている信頼関係により、経営の一貫性が保たれ、従業員や取引先に安心感を与えることができます。また、家業を次世代に引き継ぐことで、長年の伝統やノウハウが継承され、企業の持続的発展に寄与します。

親族承継の注意点

親族内での後継者選びにおいては、家族間の感情や意見の相違が生じやすく、これが承継の障害となることがあります。また、能力や適性を基準に選定しないと、経営能力に欠ける後継者が選ばれるリスクがあります。これにより、企業の競争力が低下する可能性もあるため、事前の教育や育成が重要です。さらに、相続税や贈与税の問題も発生し得るため、税務面の対策をしっかりと講じる必要があります。

このように、親族内承継は多くのメリットを持ちながらも、慎重な計画と準備が求められる方法です。成功するためには、早期からの承継計画の策定と、家族間での十分なコミュニケーションが不可欠です。

従業員承継(社内承継)とは?メリットと注意点

従業員・社内承継は、企業の内部から後継者を選び、現経営者の意志や価値観を引き継ぎながら事業を継続する方法です。

従業員承継のメリット

メリットとしては、従業員のモチベーション向上が挙げられます。この形態の特徴は、企業文化や業務プロセスに精通している従業員が後継者となるため、経営の一貫性が保たれやすく、スムーズな引き継ぎが可能であることです。また、現場の状況を理解しているなど、事業の受け継ぎがスムーズである点や、外部から後継者を迎える必要がないため、採用コストや時間を節約できる点も利点です。

従業員承継の注意点

注意点として、適切な後継者が社内にいない場合には無理に選定を進めると、経営が停滞するリスクがあります。また、社内競争が激化することで、組織内に不和を生む可能性もあります。さらに、候補者が現経営者の影響力を乗り越えられず、独自の経営スタイルを確立できない場合も考えられるため、承継前に十分な育成期間を設け、後継者としてのスキルや視野を広げる支援が求められます。

従業員・社内承継を成功させるためには、透明性のあるプロセスと公平な評価基準を用意し、組織全体で承継計画を共有することが重要です。

第三者承継(M&A)とは?メリット・注意点

第三者承継、特にM&A(合併・買収)は、親族や従業員以外の第三者に事業を引き継ぐ手法として注目されています。

第三者承継のメリット

メリットとしては、譲渡先を企業外に求めるため、広範な選択肢があり、適切な買い手を見つけることで事業のさらなる成長を期待できる点です。他にも、後継者問題の解決や資金調達の効率化、経営資源の有効活用が挙げられます。特に中小企業においては、後継者が見つからない問題を解消し、企業の存続と発展を図る手段として有効です。

第三者承継の注意点

注意点としては、企業文化の違いによる摩擦や従業員の不安、買収後の統合プロセスの複雑さが挙げられます。M&Aを成功させるためには、譲渡先の企業との相性や戦略的な合致を慎重に評価し、事前のデューデリジェンスを徹底することが不可欠です。また、従業員や取引先との信頼関係を維持するために、透明性のあるコミュニケーションと適切な情報開示が重要です。これにより、スムーズな移行と持続可能な成長を実現することが求められます。

【承継タイプごとのメリット・デメリット】

| 承継タイプ | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 親族内承継 | 家族の意志を継続できる | 能力や意思の問題がある可能性 |

| 従業員承継 | 企業文化の継続が可能 | 資金調達の課題 |

| 第三者承継(M&A) | 新たな視点や資本の導入 | 企業文化が変わる可能性 |

事業承継に向けた準備と手続き方法

事業承継を成功させるためには、適切な準備と計画的な進め方が大切です。事業承継を進める手順について「親族内承継」「従業員承継」「第三者承継」それぞれ解説します。

親族内承継の手続きの手順

親族内承継は、事業の継続性を保ちながら家族間でスムーズに移行するための重要なステップです。ここでは、親族内承継を成功させるための流れを解説します。

ステップ1:後継者の選定

まず、後継者を明確に選定することが必要です。理想的には、後継者は経営に関するスキルと知識を持っていることが望ましいですが、外部の専門家による研修やサポートを受けることも一つの方法です。

ステップ2:事業承継計画の策定

次に、事業承継計画を策定します。この計画には、事業のビジョンや目標、承継のタイムライン、具体的な役割分担などを含めることが重要です。これにより、スムーズな承継が可能になります。

ステップ3:税務面での準備

親族内承継では、相続税や贈与税の問題が発生する可能性があります。専門家のアドバイスを受けて適切な税務対策を講じることが重要です。

ステップ4:経営状況の把握と改善

現在の経営状況を把握し、必要に応じて改善策を実施します。これにより、後継者が経営を引き継いだ際の課題を最小限に抑えることができます。

ステップ5:家族間のコミュニケーション

最後に、家族間でのコミュニケーションを強化します。定期的な話し合いを行い、互いの意見を尊重することで、親族内での対立を避け、円滑な承継を実現します。

これらのステップを踏むことで、親族内承継がスムーズに進行し、企業の持続的発展が期待できるでしょう。

従業員承継の手続きの流れ

事業承継は、経営者の座を後継者に譲るだけでなく、企業のビジョンや価値観、経営ノウハウを伝えることも含まれます。ここでは、従業員承継の手順について解説します。

ステップ1:後継者の選定

まず、経営者は後継者候補を選定します。従業員承継の場合、後継者は会社の内部の従業員から選出するため、その能力や適性を慎重に評価する必要があります。

ステップ2:教育と訓練

選定された後継者には、必要な経営知識やスキルを習得させるための教育プログラムを用意します。この過程では、実務を通じて経験を積むことも重要です。

ステップ3:役割と責任の引き渡し

経営者は後継者に対し、段階的に役割と責任を引き渡します。このステップは、後継者が経営の実際を学ぶ重要な機会です。

ステップ4:コミュニケーションの強化

後継者が会社のビジョンや価値観を理解し、従業員や取引先からの信頼を得るために、積極的なコミュニケーションが求められます。

ステップ5:法的手続きと契約の見直し

事業承継を正式に完了するには、法的手続きや契約の見直しが必要です。これにより、後継者が経営者としての責務を正式に担う準備が整います。

ステップ6:サポートとアドバイス

現在の経営者は、後継者に対して継続的にサポートを行い、必要に応じてアドバイスを提供します。これにより、後継者の自信と能力を高めることができます。

これらのステップを計画的かつ長期的に進めることで、従業員への事業承継の成功を目指すことが可能です。最終的には、後継者が正式に経営者としての役割を担い、会社が新たな成長フェーズに進むことを目指します。

第三者承継(M&A)の手続きの進め方

第三者承継、特にM&Aを通じた方法についておおまかに解説します。

ステップ1:初期分析と改善

初めに、売り手企業は自社の財務状況や経営課題を徹底的に分析し、企業価値を高めるための改善策を講じます。これにより、企業が買い手にとって魅力的な投資対象となるよう準備を整えます。

ステップ2:事業承継計画の策定

次に、企業の長期的なビジョンと目標を明確にし、後継者の選定や承継後の組織体制を見直すサクセッションプランを策定します。これが承継の青写真となります。

ステップ3:M&Aプロセスの実行

買い手企業の選定から交渉、契約締結に至るまでのプロセスを進めます。デューデリジェンスでは、買い手が対象企業の財務、法務、事業運営状況を詳細に確認し、契約上のリスクを最小限に抑えます。

ステップ4:統合プロセスの実施

最後に、買収後の組織統合やシステムの統合、従業員への新体制の周知徹底を行います。これにより、事業の継続性を確保し、M&Aの成功に繋げます。

これらのステップを計画的かつ戦略的に進めることで、事業承継が企業の成長と発展に寄与することが期待されます。各ステップでの詳細な作業が、事業承継の成功を左右します。M&Aの詳しい流れは下記の記事で詳しく解説しています。

事業承継の手続きに必要な書類

事業承継の手続きの際に必要な書類について解説します。

親族内承継に必要な書類

事業承継とは、企業の経営を次の世代に引き継ぐプロセスを指します。特に親族内承継では、家族経営の企業が次世代にスムーズに引き継がれるよう、さまざまな準備が必要です。以下に、親族内承継を円滑に進めるために必要な書類をまとめます。

- 遺言書

- 生前贈与契約書

- 遺産分割協議書

- 株式譲渡契約書

- 事業譲渡契約書

- 遺言書:遺言書は、親族内承継において非常に重要です。遺言書があることで、故人の意向が明確になり、相続トラブルを防ぐことができます。遺言書は法的に有効であることを確認し、定期的に内容を見直すことが推奨されます。

- 生前贈与契約書:生前贈与を行う場合には、贈与契約書を作成することが重要です。これにより、贈与の内容や条件が明確になり、後々のトラブルを避けることができます。

- 遺産分割協議書:この書類は、相続人全員が合意のもとで作成されるもので、相続財産の分割内容を明確にします。特に親族内承継の場合、経営権や事業資産の分配に関する合意を得るためにも重要です。

- 株式譲渡契約書:会社の株式を譲渡する場合には、株式譲渡契約書を作成する必要があります。これにより、株式の譲渡条件や価格が明確になり、法的な効力を持ちます。

- 事業譲渡契約書:事業自体を譲渡する場合には、事業譲渡契約書が必要です。これにより、事業の資産や負債、契約関係の引き継ぎが明確化されます。

これらの書類は、親族間でのトラブルを未然に防ぐために重要ですが、必ずしもすべての書類が必要ではないケースもあるため、確認しておくと良いでしょう。

従業員承継に必要な書類

従業員承継で必要な書類として以下が挙げられます。

- 株主名簿

- 株式名義書換請求書

- 株主名簿記載事項証明書

- 株式譲渡契約書

- 株式譲渡承認請求書

- 株主名簿:これは会社の株主のリストであり、従業員が新たな株主として迎え入れられる際に必要です。株主名簿は、株式の所有者を明確にするために重要です。

- 株式名義書換請求書:従業員が株式を取得する際、既存の株主から株式の名義を変更するために必要な書類です。この請求書を提出することで、株主名簿に新たな株主として記載されることになります。

- 株主名簿記載事項証明書:これは企業の株主名簿に記載されている株主に関する情報を証明する公式文書です。株式譲渡や株主権利の行使に必要な書類であり、株主の確認や法的手続きを進める上で役立ちます。

- 株式譲渡契約書:これは株式の譲渡に関する詳細や条件を明示するための書類であり、譲渡者と譲受者の双方の合意を記録します。譲渡の価格や譲渡条件を明確にする役割を果たします。

- 株式譲渡承認請求書:会社の定款や株主総会の決議に基づき、株式の譲渡を承認するために必要な書類です。この請求書を通じて、社内の合意形成や承認プロセスが促進されます。

これらの書類は、法的な側面を強化するために弁護士や公認会計士などの専門家のサポートを得ながら作成・管理することが推奨されます。

第三者承継に必要・登場する書類

第三者事業承継における手続きは、親族内承継や従業員承継と異なり、外部の第三者に事業を引き継ぐため、特に慎重かつ詳細な準備が求められます。書類としては従業員承継に必要な書類の他に、以下の書類が登場します。

- ロングリスト

- ショートリスト

- ノンネームシート

- 秘密保持契約書

- 企業概要書

- 意向表明書

- 基本合意書

- 最終契約書

- ロングリスト: これは買収候補企業の初期リストであり、潜在的な買い手を広く網羅するためのものです。これにより、候補企業を段階的に絞り込むことができます。

- ショートリスト: ロングリストから選定された、より具体的な買収候補企業のリストです。ここでは、実際に交渉を進める可能性のある企業のみを選定します。

- ノンネームシート: 企業名を伏せた状態で候補企業に情報を提供するための書類です。これにより、初期段階での情報提供において、企業の機密が保護されます。

- 秘密保持契約書(NDA): 譲受企業が知り得た情報を外部に漏らさないようにするための法的拘束力を持つ契約です。信頼関係を築くために不可欠です。

- 企業概要書: 譲渡される企業の事業内容、財務状況、成長性などを詳細に説明した文書で、買収候補者が企業を理解するために必要です。

- 意向表明書(LOI): 譲受企業が正式に買収の意思を示すための書類で、交渉の出発点となります。この文書には、取引の基本条件が含まれることが一般的です。

- 基本合意書(MOU): 取引条件やスケジュールを概略的に決定するための文書で、双方の合意を記録します。法的拘束力は通常ないが、合意の証拠として重要です。

- 最終契約書: 具体的な取引条件を詳細に定め、双方の最終合意を確保するための文書です。これにより、事業譲渡が正式に完了します。

これらの書類は、第三者事業承継のプロセスにおいて重要な役割を果たします。特に、弁護士やM&Aアドバイザーと密接に連携することは、法的な問題や取引の複雑さを適切に管理するために不可欠です。

事業承継の支援策と公的制度の活用

事業承継を円滑に進めるためには、国や地方自治体が提供する支援策や公的制度を活用することが重要です。また、専門家のサポートを活用することで複雑な事業承継の手続きを円滑に進めることができます。ここでは事業承継をスムーズに進めるためのポイントについて解説します。

事業承継税制と補助金制度の利用

事業承継を円滑に進めるためには、税制優遇措置や補助金制度の活用が重要です。事業承継税制は、経営者から後継者への株式や資産の移転に伴う税負担を軽減する制度で、特に中小企業にとっては大きな助けとなります。

具体的には、贈与税や相続税の納税を猶予または免除する仕組みがあり、これを活用することで、後継者が負担する資金のボトルネックを緩和できます。制度を利用するには、事業承継計画の策定や後継者の明確な選定が必要であり、これらの条件を満たすことで、よりスムーズな承継が可能になります。

一方、補助金制度は、事業承継に伴う経費の一部をカバーすることを目的としています。事業再編や新しいビジネスモデルの導入に対する助成金が代表的です。これらの制度を活用することで、承継後の事業の成長を促進し、新たな投資を後押しすることができます。補助金申請には、詳細な事業計画や財務状況の開示が求められ、計画的な準備が鍵となります。

これらの公的支援を最大限に活用するためには、専門家の助けを借りることが推奨されます。税理士や行政書士といった専門家のアドバイスを受けながら、適切な制度を選択し、申請手続きを進めることで、事業承継をより確実に進めることが可能となります。これにより、経営の安定化を図り、後継者が安心して事業を引き継げる環境を整えることができます。

税理士、弁護士、公認会計士など専門家のサポート

事業承継を円滑に進めるためには、専門家のサポートが不可欠です。

- 税理士:税理士は、事業承継税制の適用や相続税の計算、資産分配のプランニングにおいて重要な役割を果たします。税務の専門知識を活かして、後継者の税負担をできるだけ少なくする方法を提案してくれます。

- 弁護士:弁護士は、承継プロセスでの法的リスクを管理したり、契約書を作成したり、法的なトラブルを未然に防いだりすることに貢献します。特に親族間の承継では、法的な合意を得ることが重要なので、弁護士のサポートが必要です。

- 公認会計士:公認会計士は、企業の財務状況を正確に把握し、承継後の経営計画を立てる際に助言を提供します。企業の価値を評価したり、財務の健全性を分析したりすることで、承継の成功に向けた判断をサポートしてくれます。

- M&Aアドバイザリー:特に第三者承継を検討している場合、M&Aアドバイザリーは、適切な買い手の選定や交渉をサポートし、スムーズな企業譲渡を実現します。これにより、企業価値を最大限に引き出しながら、承継を成功に導くことが可能です。

これらの専門家と連携することで、事業承継の計画がより精緻になり、リスクを抑えたスムーズな移行が実現できるのです。事業承継は単なる資産の引き渡しではなく、未来を託す重要なプロセスです。したがって、専門家の知識と経験を活用することは、確実な承継のための賢明な選択です。

事業承継にかかる費用や税金

事業承継を行う際には、いくつかの費用や税金が発生します。主なものを以下にまとめました。

- 相続税:これは、親族が事業を引き継ぐ場合に考慮すべき税金です。相続人が遺産を受け取る際、基礎控除額を超える部分に対して課税されます。

- 贈与税:生前に資産を贈与する場合にかかる税金です。年間の基礎控除額を超える贈与に対して課税されます。

- 法人税:事業承継の過程で法人の運営に変更があった場合、法人税が影響を受けることがあります。特に、利益が変わる場合には注意が必要です。

- 消費税:通常は商品の販売やサービス提供に対して課税される税金ですが、事業承継に関連する取引にも影響があります。

- 登録免許税:不動産の名義変更や取得に伴って発生する税金です。事業承継時に不動産を持つ企業は、この税金を考慮する必要があります。

- 不動産取得税:新たに不動産を取得する際に課税される税金で、事業承継に関連する場合にも発生します。

- 専門家への依頼費用:税理士や弁護士、公認会計士などの専門家に依頼する場合、その報酬が必要になります。専門家のサポートを受けることで、事業承継がスムーズに進むことが多いです。

- 後継者の育成費用:新しい経営者が必要なスキルや知識を学ぶための教育や研修にかかる費用です。これも、事業承継の成功に重要な要素です。

これらの費用や税金は、事業承継の形態や引き継ぐ資産の内容によって異なります。事前に計画を立てておくことで、負担を軽減できることが多いです。また、事業承継税制や補助金制度を活用することで、資金負担をさらに減らすことが可能です。

円滑な事業承継を実現するためには、専門家からの適切なサポートを受けることが大切です。しっかりと準備を行い、成功する事業承継を目指しましょう。

事業承継で起きやすいリスク

事業承継とは、企業の経営権や資産を次の世代に引き継ぐプロセスです。このプロセスにはいくつかのリスクや課題が伴いますが、適切な計画と実行を行うことで、企業の持続的な成長を支援できます。以下に事業承継に伴う主要なリスクをまとめます。

- 経営ビジョンの不一致

- 財務状況の把握不足

- 後継者の選定ミス

- 資産評価の不正確さ

- 計画的な承継の不足

それぞれについて解説します。

経営ビジョンの不一致

後継者が現経営者のビジョンや企業文化を十分に理解していない場合、企業の方向性にズレが生じる可能性があります。このズレは、従業員のモチベーション低下や顧客離れを引き起こし、企業の成長を妨げる要因となります。

財務状況の把握不足

企業の財務状況を十分に把握していないと、資金繰りに苦労することがあります。特に、資金管理が不透明な場合、最悪の場合には経営破綻に至るリスクが高まります。

後継者の選定ミス

後継者の選定が適切でないと、企業内で内部対立や権力闘争が発生する可能性があります。これにより、経営の意思決定が滞り、企業の競争力が低下する恐れがあります。

資産評価の不正確さ

不動産や資産の評価が適切に行われない場合、税金や相続に関するトラブルを引き起こし、予期せぬコストがかかることがあります。これにより、企業の財務状況が圧迫される可能性があります。

計画的な承継の不足

事業承継が計画的に進められていない場合、後継者不在の状態が続き、経営の空白期間が生じるリスクがあります。この期間中に市場環境が変化すると、適切な対応ができず、競争力を失う恐れがあります。

事業承継におけるこれらのリスクを最小限に抑えるためには、事業承継計画の早期策定と、専門家の助言を求めることが重要です。これにより、事業承継のスムーズな実行が可能となり、企業の持続的な成長が期待できます。

中小企業の事業承継を成功させるためのポイント

事業承継とは、企業の経営を次世代に引き継ぐプロセスを指し、企業の未来を左右する重要なステップです。成功するためには計画的な準備と後継者の育成が不可欠であり、企業の理念や文化を維持しつつ、次世代への円滑な移行を目指します。事業承継を成功させるための具体的な戦略とポイントについて詳しく解説します。

早期の検討と家族・関係者との十分な話し合い

事業承継を成功させるためには、計画的な準備と関係者とのオープンなコミュニケーションが欠かせません。早期に事業承継を検討し始めることで、予期しないトラブルを未然に防ぐことができます。特に、家族内承継の場合は、家族間での合意形成が重要です。家族の意見を尊重しながら、後継者の適性や意欲を見極めるための時間を確保しましょう。

企業理念・文化の継承と信頼の積み重ね事業承継で成功するためには、単に経営権を引き継ぐだけでなく、企業理念や文化を次世代にしっかりと伝えることが重要です。これにより、従業員や取引先の信頼を維持し、スムーズな移行を実現できます。後継者は、現経営者からの指導を受けながら、自らのリーダーシップを築き、信頼を積み重ねる努力を怠らないようにしましょう。これらのポイントを踏まえた計画的な事業承継は、企業の持続的な成長を支える基盤となります。

企業理念・文化の継承と信頼の積み重ね

企業理念や文化は、企業の根幹を成す重要な要素であり、これを次世代に継承することは、単なる事業の引き継ぎ以上に大切な使命です。理念や文化は、長年にわたり築き上げられたものであり、企業の方向性や価値観を体現しています。これを次の世代に正しく伝えることで、企業のアイデンティティが維持され、持続的な成長を支えることができます。

継承においては、まず経営者自身が企業理念や文化の重要性を深く理解し、それを明文化することが求められます。これにより、理念が形式的なものに留まらず、日々の業務や意思決定に活かされるようになります。また、後継者に対しては、理念や文化を実体験として学ばせることが重要です。これは、研修やワークショップなどを通じて実現でき、具体的な事例を交えて伝えることで、後継者の理解を深めることができます。

さらに、企業内部において、信頼の積み重ねは継承を円滑に進めるための基盤となります。信頼関係が築かれていると、従業員は変化に対して柔軟に対応し、新しいリーダーシップを積極的に支えることができます。これには、透明性のあるコミュニケーションや、後継者が従業員からの信頼を得るための環境づくりが不可欠です。

最後に、企業外部のステークホルダーとの信頼関係もまた、事業継続において重要な役割を果たします。顧客や取引先、地域社会との信頼ある関係を維持することで、事業承継後も安定したビジネス環境を確保することができます。これらの要素を総合的に考慮し、計画的に実行することで、企業理念や文化の継承と信頼の積み重ねを成功に導くことが可能となります。

事業承継のサポートならM&Aロイヤルアドバイザリーへ

事業承継は、企業の未来を守り育てるために重要なステップです。特に中小企業では、後継者不足や高齢化が大きな課題となっています。この記事を通じて、事業承継についての基本的な理解を深め、具体的な手続きや支援策を知ることで、計画的な承継が可能になります。

次のステップとして、専門家のサポートを得たり、公的制度を活用したりすることで、リスクを最小限に抑えられます。早めに行動を始め、家族や関係者と十分に話し合うことで、より円滑な事業承継が可能となるでしょう。ぜひ、この記事を参考にして、適切な事業承継を進め、企業の未来を築いていきましょう。

M&Aロイヤルアドバイザリーでは、M&Aや事業承継の初期的な関心でもご相談いただけます。事業承継には時間がかかるものなので、早い段階で情報収集を行い、M&Aを含めた最適な解決策を検討することが重要です。

今後のプランを考えるためにも、ぜひM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。

CONTACT

お問い合わせ

当社は完全成功報酬ですので、

ご相談は無料です。

M&Aが最善の選択である場合のみ

ご提案させていただきますので、

お気軽にご連絡ください。