“会社の憲法”定款の基本から作成方法、変更手続きまで全解説!

着手金・中間金無料 完全成功報酬型

企業や新規事業を設立する際に必要不可欠な書類、それが「定款(ていかん)」です。定款には会社の基本的なルールや運営方針が記載され、経営者にとっての重要な指針となります。しかし、具体的に何を定款に記載すればよいのか、またその変更手続きについて疑問を持つ方も多いでしょう。そこで本記事では、定款の基本的な概要から、作成方法、記載事項、チェックポイント、さらに変更手続きについても詳しく解説します。本稿を読むことで、定款の基本や手続きの全体像を把握し、会社設立や運営、M&Aなど経営環境の変化の際にも役立てることができますので、ぜひ参考にしてください。

目次

定款とは何か

定款とは、株式会社や合同会社など、法人を設立する際に必要な基本的なルールを定めた文書のことです。定款には、会社の名称、所在地、事業内容、役員の選任方法、株式の発行条件など、会社運営に関わる重要な事項が記載されます。この文書は、会社の「憲法」とも呼ばれるほど重要で、法的効力を持つため、正確に作成する必要があります。

日本では、定款の作成と認証には特定の手続きが求められます。特に、株式会社を設立する場合は公証人による認証が義務付けられており、これを行わないと法的に認められた定款とはなりません。定款は、紙媒体で作成する形式と、電子定款として作成する形式の2種類がありますが、いずれも法的効力は同じです。

定款には記載すべき事項がいくつかあり、そのなかでも「絶対的記載事項」と呼ばれるものは必ず記載しなければなりません。これらを正しく記載することで、会社設立後のトラブルを未然に防ぐことができます。そのため、定款を作成する際は、専門家の助言を得ながら、正確かつ慎重に記載内容を確認することが重要です。

THANK YOU

お問い合わせが

完了しました

ご記入いただきました情報は

送信されました。

担当者よりご返信いたしますので、

お待ちください。

※お問い合わせ後、

2営業日以内に返信がない場合は

恐れ入りますが

再度お問い合わせいただきますよう、

よろしくお願い致します。

お急ぎの場合は

代表電話までご連絡ください。

定款に記載する内容

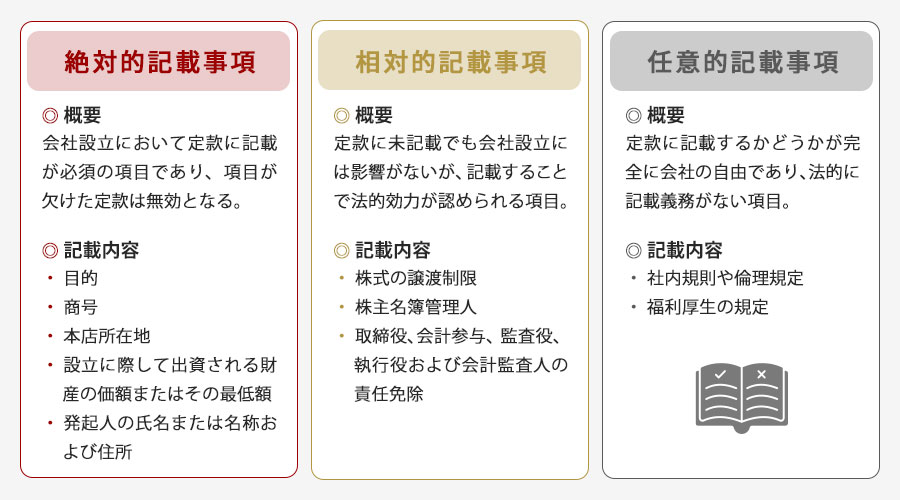

定款の記載事項は大きく3つに分類されます。前項で述べた「絶対的記載事項」、記載しなければその事項については効力を持たない「相対的記載事項」、任意で決めたことや記載しなくてもよい「任意的記載事項」です。

絶対的記載事項

絶対的記載事項とは、会社の設立において必ず定款に記載しなければならない項目です。これらの事項が欠けていると、定款は無効となります。主な絶対的記載事項には以下のものがあります。

・目的

・商号

・本店所在地

・設立に際して出資される財産の価額またはその最低額

・発起人の氏名または名称および住所

目的とは会社が行う事業の内容を示したもので、具体的かつ明確に記載することが求められます。商号は、会社名にあたります。本店所在地の記載は、会社の本拠地を示します。出資者の氏名と住所の記載は、設立時点での出資者の身元を明確にするために必要です。株式会社の場合、発起人は設立手続きにおいて重要な役割を果たすため、その氏名や住所を定款に記載することが求められます。

これらの絶対的記載事項を正確に記載することで、会社の信頼性や法的安定性の確保につながるのです。

相対的記載事項

相対的記載事項とは、定款に記載しなくても会社の設立自体には影響はないけれど、記載することで法的効力が認められる項目のことを指します。これらの事項を定款に記載するかどうかは任意ですが、記載すれば会社の運営がより明確かつスムーズになります。主な相対的記載事項には以下のものがあります。

・株式の譲渡制限

・株主名簿管理人

・取締役、会計参与、監査役、執行役および会計監査人の責任免除

株式の譲渡制限については、株主間のトラブルを防ぐために、株式の譲渡に関する制限を定款に明記することが多いです。また、株主名簿管理人を記載することで、管理業務の透明性や信頼性が向上し、株主間の信頼関係を強化できます。責任免除の記載によって、役員の職務遂行時のリスク軽減を図り、優秀な人材を確保しやすくなります。

これらの相対的記載事項は、会社の運営や管理において重要な役割を果たすため、慎重に検討して記載することが求められます。

任意的記載事項

任意的記載事項とは、定款に記載するかどうかが完全に会社の自由であり、法的に記載義務がない事項を指します。主な任意的記載事項には以下のものがあります。

・社内規則や倫理規定

・福利厚生の規定

社内規則や倫理規定を記載することにより、会社のガバナンスやコンプライアンスを強化することが可能です。福利厚生の規定についても、社員の働きやすさやモチベーション向上に寄与するため、定款に記載しておくと良いでしょう。

任意的記載事項は、会社の特色や文化、運営方針を反映する重要な役割を担うため、会社の運営において重要と考えられる項目を適切に盛り込むことが望ましいでしょう。

定款作成

定款の作成は会社設立において最も重要なステップのひとつです。

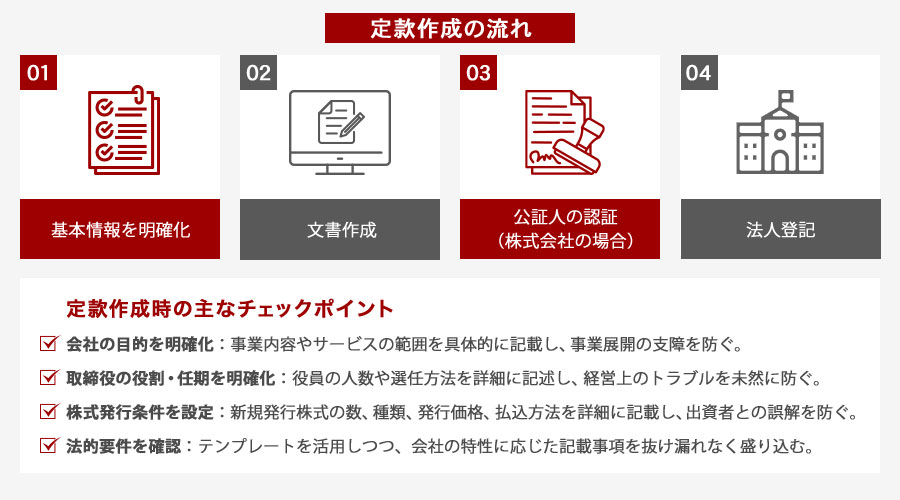

定款作成の流れ

定款を作成する際はまず、会社の基本的な情報を明確にしておきます。主な情報は、会社名、所在地、目的、資本金、発行可能株式総数などです。これらを最初に定めておくことで、その後の手続きがスムーズに進みます。

次に、実際に定款の詳細を記載する文書を、法律の規定に従って作成します。特に、絶対的記載事項は必ず記載する必要があり、ここに会社の目的や本店の所在地などが入ります。また、相対的記載事項や任意的記載事項も適宜追加します。

こうして作成した定款は、株式会社の場合は公証人による認証が必要です。認証された定款は法的に有効となり、会社設立のための正式な文書となります。電子定款で認証手続きを行う場合は電子申請システムを利用しますが、電子ではなく書面で手続きすることも可能です。

最後に、認証された定款をもとに法人登記を行います。この手続きを経て初めて、会社が正式に設立されます。これが定款作成の一連の流れです。

定款作成時の主なチェックポイント

定款作成にはいくつかの重要なチェックポイントがあります。第一に、会社の目的を明確にすることです。この目的があいまいだと、のちのちの事業展開に支障をきたす可能性があります。事業内容やサービスの範囲を具体的に記載しましょう。

次に、取締役の役割や任期を明確にしておくことも重要です。役員の人数や業務執行役の選任方法など、詳細にわたって丁寧に記述しましょう。これにより、将来的な経営上のトラブルを未然に防ぐことができます。

さらに、株式の発行条件についても厳密に設定しておきます。特に、新規発行の株式数や種類、発行価格、払込方法などを詳細に記載することで、出資者との間の誤解を避けられます。

最後に、他の定款作成時の法的要件を満たしているかを確認することです。一般的なテンプレートを利用することも有効ですが、会社の特性に応じて必要な記載事項を抜け漏れなく盛り込むことが大切です。これらのチェックポイントをしっかり押さえて作成することで、法的に有効かつ実用性の高い定款が完成します。

定款認証

定款認証は、株式会社や一般社団法人、一般財団法人、弁護士法人などにとっては重要なステップです。認証を行うためには、作成した定款を公証人に提出し、法的に有効であることを確認してもらう必要があります。なお、持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)の定款については、公証人の認証を受ける必要はありません。

定款認証にあたってはまず、公証人役場を訪れ、必要な書類を提出します。定款の内容を詳細に確認するため、事前にしっかり書面を確認して準備しておきましょう。公証人は、定款が法的要件を満たしていることを確認した後、認証を行います。

認証には、紙での書面だけでなく、電子定款による認証も可能です。電子定款を利用すれば、紙とは異なり印紙税が不要なので、費用節約を期待できます。一方で、電子定款は公証人と電子データでのやり取りが必要となるため、電子署名機能のついた専用ソフトが必要です。

認証済みの定款は、会社設立の際の公式な文書として扱われます。この定款をもとに、法人設立のための登記手続きを進めることになります。正確な定款認証によって、その後の手続きも円滑に進められ、会社運営の基本文書としての信頼性を確保できます。

法人登記

法人登記は、定款の認証後に行う必要がある場合がありますが、前述のとおり、持分会社など一部の法人では定款の認証が不要です。法人登記を完了すれば会社が法的に正式な存在として認められ、事業活動を開始するための準備を進めることができます。

登記の手続きは、法務局で行います。認証された定款を持参し、必要な書類を提出します。書類は、会社設立登記申請書、取締役の役員就任承諾書、代表取締役の印鑑証明書、払込証明書、登録免許税納付用台紙、発起人の決定書などで、これらによって会社法に基づく正確な内容であることが示されます。

登記事項には、会社の商号、目的、本店所在地、設立年月日、資本金、取締役の氏名と住所など、基本的な情報が含まれます。これらの情報は、定款の内容と一致していることを確認してください。

法人登記が完了した後、登記事項証明書が発行されます。この証明書は、銀行口座の開設や各種契約の際に必要となります。また、法人登記の完了により、税務署への届出や社会保険の手続きも必要になります。これらをスムーズに進めるために、準備を怠らないようにしましょう。

定款の記載例・フォーマット

定款の作成にあたっては、記載例やフォーマットを参考にすることが効果的です。ここでは、一般的な株式会社の定款の記載例を紹介します。

まず、会社の基本情報として、「商号」「目的」「本店の所在地」を明記します。例えば、本店の所在地は「東京都千代田区」というように具体的に記載します。

次に、「株式に関する事項」を記載します。発行可能株式総数や発行する株式の内容について明示し、株式の譲渡制限についても記載します。「当会社の発行可能株式総数は○○株であり、譲渡には取締役会の承認を要する」といった具体的な文言を使用します。

取締役会や監査役に関する事項も忘れずに記載します。「取締役の員数は3名以上とし、その選任は株主総会によって行う」といったかたちで役員の選任方法や任期を具体的に示します。

最後に、会計年度や公告方法についても記載します。例えば、「当会社の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとし、公告は官報に掲載する方法による」といった書き方です。このように、定款には会社運営に必要なあらゆる事項を網羅することが求められます。

記載内容については、各種テンプレートや専門家の意見を参考にするとよいでしょう。これにより、法的問題の回避を期待できます。

定款変更

商号や目的、本店所在地、資本金などの変更、会社の状況や経営方針の変化などにより、定款も変更する必要があります。定款変更は会社の運営において非常に重要な手続きのひとつです。

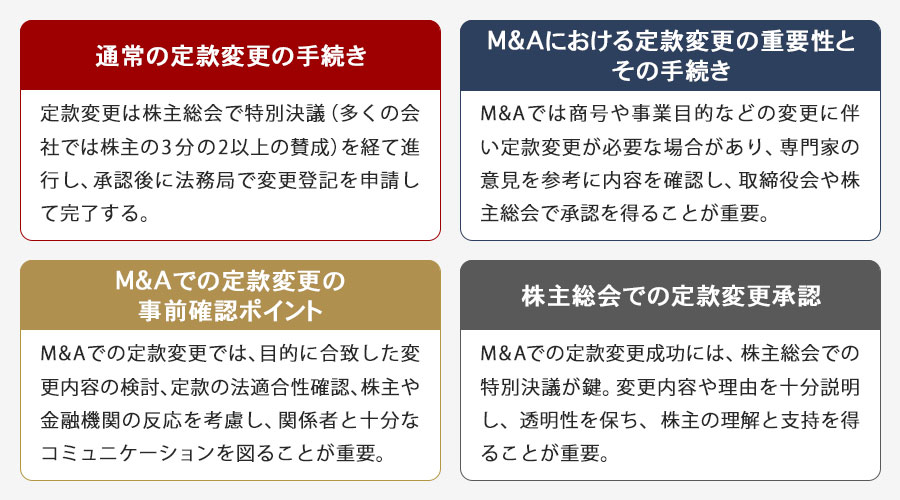

通常の定款変更の手続き

通常の定款変更の手続きは、まず株主総会での特別決議を経て進行します。変更の内容を詳しく説明し、必要な資料を揃えます。株主総会での特別決議が必要な場合、多くの会社では株主の3分の2以上の賛成が必要です。

決議が承認された後、法務局での変更登記申請を行います。変更登記が済むと、定款変更手続きは完了です。 手続きの流れを理解して適切な資料を準備すれば、スムーズに手続きを進めることができます。

M&Aにおける定款変更の重要性とその手続き

株主譲渡が実施された場合、定款変更は基本的には必要ありません。しかし、M&Aによって定款変更の必要が生じるケースはあります。例えば、商号や事業目的、発行可能株式総数、本店所在地などが変更になる場合は、定款を変更しなければならない場合があります。

まず、M&Aの計画段階で、法律や会計の専門家の意見を参考にしながら、必要な定款変更の内容を確認します。そのうえで、取締役会や株主総会での承認を得るのです。M&Aの場合、通常の定款変更よりも複雑な手続きや慎重な対応が求められることがあります。

特に、合併後の会社の経営方針や事業内容に適合するように定款を変更し、株主や社員に対して透明性を保つ努力が不可欠でしょう。

M&Aでの定款変更の事前確認ポイント

M&Aによる定款変更の可能性がある場合、事前に確認しておくべきいくつかのポイントがあります。

まず、合併や買収の目的と方向性を明確にし、それに合致した定款変更を検討します。次に、変更前の定款内容と比較し、どの部分を変更する必要があるのかを具体的に把握します。

また、法的な観点から、変更した定款が日本の会社法や他の関連法律に適合しているかどうかを確認します。専門の法律顧問や会計士に協力してもらい、法的リスクを軽減します。さらに、M&A後の事業運営に影響を与える可能性のある他の要因(例えば、株主の意見や金融機関の反応)も考慮すべきでしょう。

これらのポイントを事前に確認し、関係者との適切なコミュニケーションを図ることで、M&Aを円滑に進めることができます。

株主総会での定款変更承認:M&A成功の鍵

株式会社のM&Aにおける定款変更を成功させるための鍵は、株主総会の特別決議です。特別決議で議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成を得られれば、定款は変更できます。

まず、株主総会に先立ち、定款変更の内容やその理由について株主に十分に説明します。プレゼンテーションや詳細な書面を用意し、株主の理解と支持を得ることが重要です。また、株主総会当日の議論を円滑にするため、事前に質問や懸念事項を把握して対応準備を行います。

株主に対して透明性を保ち、信頼を築くことで、定款変更の承認をスムーズに進められるでしょう。承認後は速やかに法的手続きを完了し、新しい定款が有効に機能するよう管理します。

定款作成や変更にかかる費用

定款の作成や変更にはどの程度費用がかかるのでしょうか。ここでは、その詳細を解説します。

定款作成にかかる費用

定款の作成にはコストがかかります。まず、公証人役場での認証手続きが必要です。株式会社の場合、資本金の額に応じて公証役場での定款認証に対して手数料が発生します。資本金が100万円未満の場合は3万円、100万円以上300万円未満の場合は4万円、その他の場合は5万円です。また、認証に必要な謄本(定款の写し)の作成費用も別途かかり、約2,000円から3,000円程度が相場です。

なお、電子定款にすれば印紙税の4万円を節約できます。紙ベースの定款の場合、必ず印紙税がかかりますが、電子定款ならこの費用を削減できます。

その他、行政書士や司法書士に依頼する場合の報酬も考慮に入れる必要があります。基本的に、この報酬は依頼内容や地域によって異なりますが、一般的には5万円から15万円程度が相場と言えるでしょう。総じて、株式会社の定款作成には、これらの費用を合計して最低でも10万円程度の予算が必要となります。

定款変更にかかる費用

定款変更にも特定の費用がかかります。まず、定款変更には株主総会での特別決議が必要となるため、そのための招集通知の印刷費用や郵送費用が発生します。これには数百円から数千円のコストがかかる場合があります。

次に、変更登記手続きが必要な場合には、登記申請にかかる登録免許税が発生します。具体的には、変更内容によって異なりますが、最低でも3万円程度が必要です。さらに、司法書士に手続きを依頼する場合は、その報酬として2万円から4万円程度を見込んでおいた方が良いでしょう。

また、場合によっては公証人による認証が必要な事項もあります。その際の公証役場での手数料や謄本作成費用が追加されることになります。これらを総合的に見積もると、定款変更にかかる費用は変更内容や手続き方法により変動しますが、最低限でも数万円から10万円前後の費用が発生することが一般的です。

定款は「会社の憲法」とも呼ばれる重要文書

定款は「会社の憲法」とも呼ばれるほど、会社の運営において極めて重要な文書です。会社の基本方針や行動指針を定めるものであり、一度策定されるとその後の経営判断にも大きく影響を与えます。

会社の設立時には、定款に記載された規定に従って運営が行われます。このため、設立当初から将来を見据えた内容を慎重に検討する必要があります。また、定款は法的効力を持つ文書であるため、法務関係者と相談しながら正確に作成することが求められます。

さらに、経営環境の変化や事業拡大に伴い、定款の内容を変更することもあります。この際の手続きも法的に定められており、適切な方法で行わないと会社運営に支障をきたす可能性があるため、綿密な対応が必要です。

総じて、定款は単なる書類ではなく、企業活動の根幹を支える「会社の憲法」としての役割を果たす重要な文書であることを理解しておくべきです。

まとめ:定款の作成から変更手続きまでのポイント

定款は会社や法人の運営において基礎となる重要な文書です。この記事では、定款の基本的な解説から、具体的な作成および変更手続きまでを詳しく説明しました。まず、定款の作成には絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項があります。これらの記載事項を正確に盛り込むことが、法的なトラブルを未然に防ぐために重要です。

次に、定款作成の流れとその主なチェックポイントについても触れました。定款認証には公証人が必要な場合がありますが、持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)は認証を受ける必要はありません。法人登記の手続きについても理解しておく必要があります。定款作成には費用がかかるため、予算管理も重要です。

また、M&Aなど経営環境の変化などに伴い、定款を変更する可能性もあります。通常の定款変更手続きに加えて、M&Aに関する事前確認ポイントや株主総会での承認についても注意が必要です。

この記事を参考に、効率的で正確な定款作成および変更手続きを行うことで、円滑な会社運営を目指しましょう。

CONTACT

お問い合わせ

当社は完全成功報酬ですので、

ご相談は無料です。

M&Aが最善の選択である場合のみ

ご提案させていただきますので、

お気軽にご連絡ください。