シナジーとは?相乗効果を引き出す効果的な使い方と事例を徹底解説

着手金・中間金無料 完全成功報酬型

シナジーとは、複数の要素が組み合わさることで、単独では得られない効果を生み出すことを指します。特にビジネスやM&Aの実行において、シナジー効果をどれだけ創出できるかが経営戦略を決定する判断材料になります。例えば、異なる企業が統合されることで、コスト削減や売上拡大といった相乗効果が期待できます。また、シナジーはチームワークやプロジェクトの成功にも大きく関わり、個々の能力を最大限に引き出すための鍵となります。

この記事では、シナジーの意味や種類、メリット、効果的な使い方から、注意点や活用事例を徹底解説します。シナジーに対する理解を深め、ビジネスの成長を加速させてください。

目次

シナジーとは?相乗効果の定義や意味を解説

シナジーとは、英語で「synergy」と表記し、日本語で「相乗効果」を意味します。2つ以上のものが合わさることで、個々の能力以上の力を発揮し、1+1が2ではなく3にも4にもなるような状態を指します。

定義と語源

シナジーとは、複数の人・モノ・事柄が複数の要素が組み合わさることで、個々の合計を超える効果を生み出す現象を指します。シナジーは、ギリシャ語の「synergos」に由来し、「共に働く」という意味を持ちます。

シナジーは、薬学や生理学、生物学の分野の専門用語として使用されていました。例えば、複数の薬剤を組み合わせることで、単独で使うよりもはるかに高い治療効果が得られる「薬剤シナジー」や複数の筋肉を動かす神経のメカニズムを指す「筋シナジー」などがあります。

現在では、シナジーはこれらの専門分野だけでなく、経営学やマーケティング分野などビジネスの幅広いジャンルで使われています。

ビジネスでの意味

シナジーとは、ビジネスの場面では、企業の活動や資源が結び付くことで、通常では得られない成果を達成する状況を指します。例えば、異なる企業が提携することで、各社の強みを活かし、より大きな市場シェアを獲得したり、効率的な生産体制を構築したりすることが可能となります。

シナジーは、単に数値的な利益の向上にとどまらず、ブランド力やイノベーション能力の強化、従業員のモチベーション向上といった無形の価値にも及びます。これにより、企業は長期的な競争優位を築くことができ、持続可能な成長を実現します。

M&Aにおける位置づけ

シナジーは、M&A(合併と買収)において非常に重要な概念です。売り手企業と買い手企業の間でシナジーが生まれることで、経営効率が向上し、資産の最適化が図れます。この結果、異なる市場への参入や新技術の獲得が可能となり、新たなビジネスチャンスを創出する機会が生まれます。

シナジー効果を発揮するには、各企業の強みや弱みを詳細に分析し、どのように連携させるかを戦略的に計画することが不可欠です。M&Aの過程では、企業評価やデューデリジェンス、組織間のリーダーシップやコミュニケーション、組織文化の融合がM&Aさらには事業成功の鍵となります。

シナジー効果とアナジー効果

シナジーとは、異なる企業や部門が組み合わさることで、新たな価値や効果を生み出す現象を指します。しかし、すべての統合や協力がプラスの効果をもたらすわけではありません。時には、期待した効果が得られず、むしろマイナスの影響をもたらすこともあります。

シナジーの反対語を「アナジー(Anergy)」といいます。アナジーとは、期待した結果が得られず、マイナスの効果を発揮することを指します。

アナジーは、企業文化の不一致、戦略的な方向性の違い、リソースの不適切な調整などによって発生します。例えば、文化や経営方針の違いから企業統合がスムーズに進まず、業績が悪化するケースなどが該当します。

アナジーを避け、シナジー効果を最大化するためには、事前の綿密な計画と、組織間の相互理解、継続的なモニタリングが求められます。

THANK YOU

お問い合わせが

完了しました

ご記入いただきました情報は

送信されました。

担当者よりご返信いたしますので、

お待ちください。

※お問い合わせ後、

2営業日以内に返信がない場合は

恐れ入りますが

再度お問い合わせいただきますよう、

よろしくお願い致します。

お急ぎの場合は

代表電話までご連絡ください。

シナジーの種類と効果

シナジーとは、企業、部門、チーム、資源などが合わさって得られる相乗効果を指します。「戦略的経営の父」とも呼ばれる経営学者イゴール・アンゾフ氏が提唱するシナジーは「販売シナジー」「生産シナジー」「投資シナジー」「経営シナジー」ですが、他にもいくつかの種類が存在します。

ここでは、ビジネスやM&Aの現場で使われる代表的なシナジーの種類を紹介します。

販売シナジー

販売シナジーとは、複数の企業や部門が協力することで、個々の力を超える販売成果を生み出すことを指します。販売シナジーの特徴としては、異なる製品やサービスのクロスセルやアップセルが可能になる点が挙げられます。例えば、A社とB社が合併した場合、A社の顧客にB社の製品を販売することで、新たな販売機会を創出できます。

販売シナジーの効果としては、売上の増加や市場シェアの拡大が期待されます。これは、新たな販売チャネルの開拓や顧客基盤の拡大によって達成されます。また、共通のマーケティング戦略を活用することで、広告費用の削減とブランド認知の向上が図れます。具体的な活用法としては、合同プロモーションの展開や、共通の販売プラットフォームを利用したオンライン販促活動があります。

シナジー効果を最大化するためには、統合後の企業文化や販売方針の調整が必要です。また、データ分析を活用して、顧客の購買動向を詳細に把握し、適切なターゲティングを行うことも重要です。これにより、販売効率を高め、より効果的な販売活動が可能となります。

生産シナジー

生産シナジーとは、複数の企業や事業部門が統合することで、生産活動の効率化を実現することを指します。生産シナジーは、主に規模の経済や範囲の経済を活用することで実現されます。

具体的な効果としては、製品の生産コストの削減、資源の最適配分、製造プロセスの標準化などが挙げられます。例えば、企業がM&Aを通じて共通の原材料を集中的に調達することで、仕入れコストの削減や品質の安定化を図ることが可能です。また、技術やノウハウの共有が進むことで、新製品の開発スピードが向上し、市場投入までの時間を短縮することができます。

シナジー効果を高めるためには、設備や技術の統合による生産ラインの効率化が挙げられます。これにより、設備の稼働率が向上し、ダウンタイムが削減されるため、生産能力が向上します。また、品質管理の一元化により、不良品の発生率が低下し、顧客満足度が向上することも期待されます。さらに、異なる分野の専門知識を持つ人材を統合することで、イノベーションの創出が促進され、競争優位性を高めることが可能です。

投資シナジー

投資シナジーとは、異なる投資活動や資産の組み合わせによって生み出される相乗効果を指します。投資シナジーは、単独の投資では得られない利益や価値をもたらすことを目的としています。

投資シナジーの効果として、リスクの分散や資金の効率的な運用が挙げられます。例えば、異なる業界や地域への投資を組み合わせることで、特定の市場リスクを軽減しつつ、安定したリターンを追求できます。また、異なる資産クラスへの投資を組み合わせることで、経済状況の変動に対する耐性を高めることも可能です。

シナジー効果を最大化するためには、各投資先の市場環境や成長ポテンシャルを詳細に分析し、相互に補完し合う投資戦略を構築することが重要です。具体的な活用方法としては、企業はM&Aを通じて新たな技術や市場を獲得し、既存の事業と統合させることで、新たな収益源を創出します。

また、ベンチャーキャピタルがシードステージのスタートアップに投資することで、将来的な成長を見越した利益を狙うこともできます。さらに、個人投資家が異なる地域や業種の株式や債券を組み合わせたポートフォリオを構築することで、投資リスクを分散させつつ、長期的な資産形成を図ることができます。

経営シナジー

経営シナジーとは、複数の事業や組織が一体となることで生まれる総合力の向上を指します。特に、経営資源の最適な配置と活用によって、個々の事業では得られない付加価値を創出します。

経営シナジーの効果としては、資源の共有化や業務プロセスの統合、経営ノウハウの交換などにより、効率的な経営運営が可能となり、コスト削減や新市場への迅速な参入が実現します。

また、企業の競争力が強化されるだけでなく、従業員のモチベーション向上や顧客満足度の向上にも寄与します。さらに、異なる事業間での知識や技術の交流が活発化し、新たなイノベーションが生まれやすくなります。

これらのシナジー効果を享受するためには、定期的な業務プロセスの見直しや、部門間のコミュニケーションの促進が挙げられます。また、経営層が積極的にシナジーの重要性を組織全体に伝え、全社員が共通の目標に向かって働く環境を整えることが求められます。

事業シナジー

事業シナジーとは、異なる事業間の協力や統合によって生まれる付加価値を指し、企業が持つ資源や能力を組み合わせることで、個々の事業が単独で実現する以上の成果を生むことを目的としています。

事業シナジーの効果として、コスト削減、収益の向上、新しい市場の開拓、技術やノウハウの共有などが挙げられます。例えば、製造業と販売業の協力により、製品の市場投入速度が向上し、競争優位を確立することが可能です。

また、異なる技術を持つ企業同士のコラボレーションにより、革新的な製品開発が促進されることもあります。これにより、企業全体の競争力の強化や市場シェアの拡大、さらにはブランド価値の向上などが期待されます。

シナジー効果を高めるためには、まず各事業の強みと弱みを詳細に分析し、効果を最大化できる分野を特定することが重要です。その後、統合計画を策定し、各事業のリソースや能力をどのように組み合わせるかを明確にします。さらに、定期的な成果の評価を行い、必要に応じて戦略を修正することで、より大きなシナジー効果を生み出すことが可能となります。

財務シナジー

財務シナジーとは、企業の合併や買収において、統合後に生じる財務上の相乗効果を指します。これにより、資金調達コストの削減、キャッシュフローの改善、税務効率の向上などが期待されます。

例えば、統合した企業が信用力を強化することで、低金利または有利な条件での資金調達が期待できます。これにより、運転資金の調達が効率化され、事業拡大のための資金をより確保しやすくなります。また、税務効率の向上も財務シナジーの大きな特徴です。例えば、税率の低い国や地域に本社を移転することで、法人税の負担を軽減することができます。さらに、統合した企業間での損益通算を利用することで、税務負担をさらに軽減することが可能です。

これらのシナジー効果を最大限に活用するためには、統合後の財務計画を緻密に立てることが重要です。具体的には、資金調達のタイミングや方法を見直し、より有利な条件で市場から資金を引き出す戦略を採用することが求められます。また、キャッシュフローの管理を通じて、運転資金の効率的な活用を図り、資金の流動性を高めることも効果的です。さらに、統合後の財務指標を定期的にモニタリングし、計画との差異を分析することも欠かせません。

組織シナジー

組織シナジーとは、異なる部門やチームが協力し合うことで生まれる効果を指します。組織シナジーの特徴は、個々の部門が独立して行動するよりも、協力体制を築くことで効率が向上し、新たな価値を創出できる点にあります。例えば、マーケティング部門と販売部門が連携することで、顧客へのアプローチが一貫し、売上を増加させることができます。

シナジー効果としては、業務の効率化や、革新的なアイデアの創出が挙げられます。異なる視点やスキルセットが統合されることで、より創造的な解決策が生まれ、競争力が向上します。また、組織全体のコミュニケーションが円滑になり、意思決定のスピードが速まるため、市場の変化に迅速に対応できるようになります。

シナジー効果を引き出すためには、クロスファンクショナルチームの編成や、デジタルツールを活用した情報共有プラットフォームの導入が考えられます。これにより、部門間の壁を取り払い、リアルタイムで情報を共有することで、迅速な対応が可能となります。さらに、定期的なワークショップやトレーニングを通じて、共通の目標意識を高め、組織全体の協力体制を強化することも有効です。

売上シナジー

売上シナジーとは、異なる事業や企業が統合することによって生まれる相乗効果で、売上の向上を目指すものです。売上シナジーの特徴は、顧客基盤の拡大、新製品やサービスの開発、市場シェアの向上など、具体的な売上を直接的に増加させる点にあります。

例えば、異なる顧客層を持つ企業同士が合併することで、双方の製品を新たな市場に展開する機会が生まれます。このような戦略は、クロスセルやアップセルの機会を増やし、一度の取引で得られる収益を高めることができます。

シナジー効果を最大化するためには、ターゲット市場の正確な分析と、統合後のマーケティング戦略の明確化が不可欠です。具体的な方法としては、統合したブランドや製品ラインの再構築が挙げられます。これにより、より魅力的な製品ポートフォリオを構築し、顧客の購買意欲を喚起することが可能です。また、デジタルマーケティングツールを活用して、統合したデータベースから得られる顧客インサイトを基に、個別化されたプロモーションを実施することも有効です。

さらに売上シナジーを高めるためには、企業文化や組織構造の調和を図ることも大切です。これにより、営業チームが一体となって効率的に活動できる環境を整えることができ、結果として売上の増加が期待できます。

コストシナジー

コストシナジーとは、企業がM&Aなどを通じて得られるコスト削減効果を指します。例えば、重複する業務の統合やスケールメリットによる仕入れコストの削減、共通のインフラストラクチャの活用による運営コストの削減が挙げられます。コストシナジーを活用することにより、企業はより効率的な運営が可能となり、競争力を強化します。特に資源やプロセスが重複する企業同士のM&Aでは、早期のコスト削減が期待できます。

シナジー効果を高める方法として、サプライチェーンの最適化があります。統合後の企業間でサプライチェーンを見直すことで、物流コストや在庫管理コストを削減できます。また、共通のITプラットフォームを導入することで、システムの維持管理費用を削減し、業務効率を向上させることも可能です。さらに、人員の適正配置や施設の統合による固定費の削減も効果的です。これらの施策により、企業は持続的なコスト優位性を確保し、市場での競争力を高めることができます。

M&A(合併・買収)前には詳細なコスト分析を行い、シナジー創出の具体的な目標を設定することが重要です。また、統合プロセスにおいては、各部門の協力を得ながら、綿密なプロジェクト管理を行うことで、計画通りのコスト削減を実現することが可能となります。

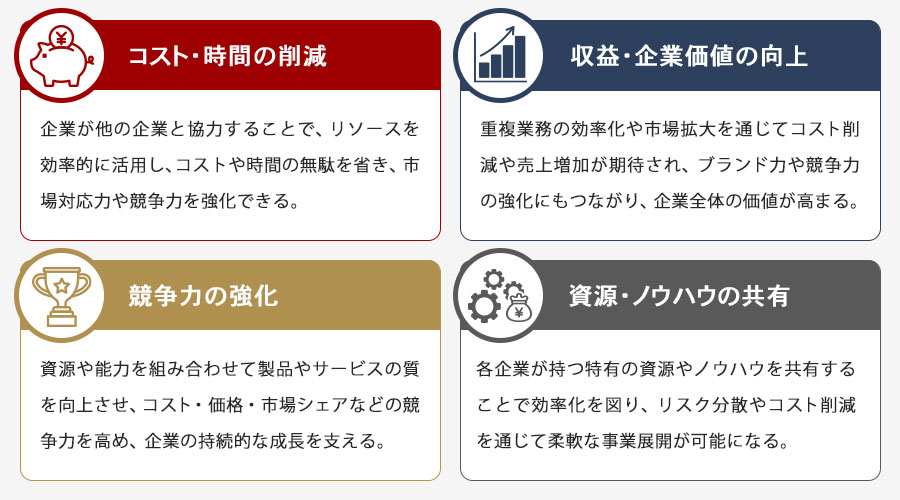

シナジー効果を高めるメリット

シナジー効果を高める主なメリットとして以下が挙げられます。

- コスト・時間の削減

- 収益・企業価値の向上

- 競争力の強化

- 資源・ノウハウの共有

それぞれについて解説します。

コスト・時間の節約

シナジー効果のメリットの一つに、コストと時間の節約が挙げられます。企業が他の企業と協力することで、リソースを効率的に活用し、無駄を省くことが可能になります。

例えば、複数の企業が共同でプロジェクトを進める際、技術やノウハウを共有することで、重複する作業を削減し、効率的なプロセスを実現できます。これにより、単独でプロジェクトを進める場合と比較して、必要な人件費や資材費を大幅に削減することが期待できます。

また、シナジー効果は時間の節約にも貢献します。協力体制を築くことで、各企業が得意とする分野に特化して作業を分担できるため、プロジェクト全体のスピードが向上します。この結果、製品やサービスの市場投入までの時間が短縮され、競争優位性を確保することが可能となります。さらに、迅速な対応が求められる市場の変化にも柔軟に対応できるため、企業の競争力が強化されます。

加えて、共同購買や共通の物流ネットワークの利用なども、コスト削減に寄与します。これにより、材料費や運送費といったコストを抑えつつ、品質を維持できるため、顧客に対しても魅力的な価格で商品やサービスを提供することができます。

収益・企業価値の向上

シナジー効果がもたらす収益と企業価値の向上は、企業にとって大きなメリットになります。異なる事業領域の企業が合併することで、重複する業務の効率化や、販売チャネルの共有による市場拡大が可能になります。これにより、コスト削減や売上増加が期待できます。

さらに、シナジー効果は企業価値の向上にも寄与します。企業価値は通常、将来の収益力に基づいて評価されます。そのため、シナジー効果により収益力が向上することで、企業の評価が高まります。また、シナジー効果によって生まれる新たな市場機会や、製品・サービスの革新が企業の成長性を示し、投資家や株主からの信頼を得ることにつながります。

また、シナジー効果はブランド価値の向上にも影響を与えます。例えば、企業が持つブランド力や技術力を相互に活用することで、より高品質な製品やサービスを提供できるようになり、市場での競争優位性を確立することができます。このように、シナジー効果は企業の財務的側面だけでなく、ブランドや市場でのポジショニングにも大きな影響を与え、結果として企業全体の価値を高めます。

競争力の強化

シナジー効果のメリットには競争力の強化も挙げられます。競争力が強化する理由は、企業が持つ資源や能力を組み合わせることで、単独では実現しにくい新たな価値を創出できるからです。

まず、異なる分野の専門知識や技術を融合することで、製品やサービスの質を向上させることが可能になります。例えば、異業種間のコラボレーションによって、革新的な商品開発が実現し、これが競争優位性を高める要因となります。また、シナジー効果によって得られるスケールメリットは、コスト競争力を向上させるだけでなく、価格競争においても優位に立つことを可能にします。

さらに、市場における知名度やブランド力の強化も期待できます。これにより、顧客基盤の拡大や新規市場への参入がスムーズになり、市場シェアの拡大につながります。

競争力の強化は、単なる売上や利益の向上にとどまらず、企業の持続的成長を支える重要な要素となります。特にグローバル市場においては、他社よりも一歩先を行く技術やサービスを提供することが求められ、シナジー効果はその実現に不可欠な要素です。このように、シナジー効果は企業が持つ多様な強みを有機的に組み合わせ、新たな競争力を生み出すための強力なツールとなります。

資源・ノウハウの共有

資源やノウハウの共有もシナジー効果によるメリットの一つです。企業が持つ特有の資源や専門的なノウハウを他の企業と共有することで、両者の強みを最大限に活用できるようになります。

例えば、技術力の高い企業と市場のニーズを的確に把握している企業が協力することで、革新的な製品やサービスを迅速に開発できる可能性が高まります。この結果、両社はそれぞれが単独で取り組むよりも、より効率的に市場のニーズに応えられるようになります。

また、資源やノウハウの共有は、リスクの分散にも寄与します。異なる業界や市場での経験を共有することで、事業展開における失敗のリスクを軽減し、予想外の市場変動にも柔軟に対応できます。さらに、共有されたノウハウを基に、他の領域での新たな機会を模索することも可能です。

加えて、資源の共有はコストの削減にもつながります。例えば、製造設備や研究開発施設を共同で利用することで、設備投資のコストを抑えられます。これにより、企業は資源をより効率的に使い、他の戦略的な投資に振り向けることが可能になります。

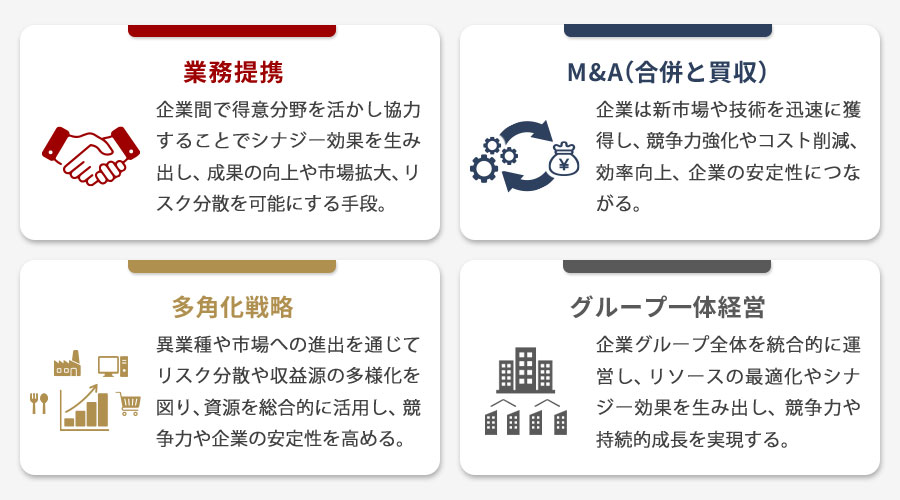

シナジー効果を生み出す方法

シナジーとは、複数の要素が組み合わさることで、個々の成果以上の効果を生み出す現象を指します。シナジーを発揮することで企業はさまざまなメリットを享受できます。企業がシナジー効果を活用するためには、以下の戦略が有効です。

- 業務提携:他の企業と協力し、互いの弱点を補完することで、効率的な事業運営を実現します。技術やノウハウの共有は、新市場の開拓や製品の革新に貢献します。

- M&A(合併と買収):企業資源の統合や市場シェアの拡大を通じて、直接的なシナジー効果を追求します。成功には文化の融合と統合プロセスの管理が不可欠です。

- 多角化戦略:異なる事業分野への進出により、リスクを分散し、安定した収入源を確保します。これにより、企業の安定性と市場変動への耐性が強化されます。

- グループ一体経営:企業全体で一貫したビジョンと戦略を共有し、各部門が共通の目標に向かって協力することで、組織内のシナジーを高めます。

これらの戦略を組み合わせることで、企業はシナジー効果を最大限に引き出し、持続的な成長を目指すことができます。

業務提携

業務提携は、企業間で協力関係を築くことでシナジー効果を生み出す有力な手段です。異なる企業がそれぞれの得意分野や強みを持ち寄ることで、単独では成し得ない成果を達成することが可能になります。例えば、製品開発において技術力のある企業とマーケティングに強い企業が提携することで、新製品の開発から市場投入までのプロセスを効率的に進めることができます。

また、業務提携は市場の拡大にも貢献します。異なる市場に強みを持つ企業同士が提携することで、互いの市場に新たな商品やサービスを提供する機会が増えます。これにより、顧客基盤の拡大や売上の向上が期待できるのです。

さらに、業務提携はリスクの分散にも役立ちます。企業が新しい事業に進出する際、単独での挑戦は大きなリスクを伴いますが、パートナー企業と協力することで、そのリスクを分担し軽減することが可能です。

業務提携の成功には、明確な目標設定と信頼関係の構築が重要です。提携の目的や達成すべき成果を明確にし、互いに透明性を保った関係を築くことで、長期的かつ持続可能なシナジー効果を生み出すことができるでしょう。業務提携を通じて生まれるシナジーは、企業の競争力を強化し、持続的な成長を支える重要な要素となります。

M&A

M&A(企業の合併・買収)も、シナジー効果を生み出すための強力な手段です。このプロセスを通じて、企業は新たな市場や技術を迅速に獲得し、競争力を強化することができます。

M&Aによるシナジー効果は、主に経済的、運営的、財務的な側面で発揮されます。経済的シナジーは規模の経済を活かし、コスト削減や効率向上を可能にします。運営的シナジーは、異なる企業文化やノウハウを統合することで、新しい価値を創出します。財務的シナジーは、資本調達の容易さや財務リスクの分散を通じて企業の安定性を高めます。

M&Aを成功させるためには、事前の綿密なデューデリジェンスや戦略的計画が不可欠です。これにより、シナジー効果を最大化し、潜在的なリスクを最小限に抑えることができます。また、M&A後の統合プロセスも重要です。従業員のモチベーションを高め、一体感を醸成することで、組織全体のパフォーマンスを向上させることが求められます。

効果的なコミュニケーションとリーダーシップは、M&Aの成功を決定づける要因となります。このように、M&Aは単なる企業の合併・買収にとどまらず、シナジー効果を通じて企業の持続的な成長を支える重要な戦略と位置づけられます。

多角化戦略

多角化戦略は、異なる業界や市場に進出することで、シナジー効果を生み出す有効な手段です。この戦略は、新たな製品やサービスを提供するだけでなく、既存の資源や能力を最大限に活用することを可能にします。例えば、ある企業が持つ技術やノウハウを他の分野で応用することで、新たな価値を創出できます。

多角化によるシナジー効果は、リスク分散と収益源の多様化をもたらし、企業の持続的成長を支えます。また、異なる業界間での知識や技術の共有、クロスセルの機会の増加、購買力の強化など、経営資源を総合的に活用することで競争優位性を高めることができます。

さらに、多角化によって新たな市場を開拓することで、既存の市場に依存し過ぎるリスクを軽減し、企業全体の安定性を向上させます。しかし、多角化戦略には適切な市場調査と慎重な計画が不可欠であり、無計画な多角化は逆に企業の資源を分散させ、効果を生み出さない可能性もあります。

多角化戦略の種類

- 水平型多角化戦略:既存事業と類似した市場や関連性のある市場に進出する戦略。

- 垂直型多角化戦略:既存事業の上流や下流の市場に進出する戦略。

- 集中型多角化戦略:既存の技術や資源を活用したサービスで新たな市場に進出する戦略。

- 集成型多角化戦略:全く異なる市場や業界に進出する戦略。

したがって、効果的な多角化を実現するためには、企業の強みを生かしつつ、戦略的に市場や業界を選定し、シナジー効果を最大限に引き出すことが重要です。

グループ一体経営

グループ一体経営とは、企業グループ全体を一つの統合された組織として戦略的に運営する方法です。このアプローチは、各企業が単独で活動するよりも効率を高め、リソースを最大限に活用することでシナジー効果を生み出します。

この方法を成功させるためには、まずグループ全体のビジョンと目標を共有し、各企業がその達成に向けて協力し合うことが重要です。また、情報共有を円滑にするためのITインフラの整備や、共通のプラットフォームを活用することも効果的です。これにより、迅速な意思決定や市場への柔軟な対応が可能となります。

さらに、人材の流動性を高めることで、組織全体のスキルセットを向上させることができます。異なる企業文化を持つ組織の統合に際しては、共通の価値観や企業文化の形成も重要です。これにより、全体としての一体感が生まれ、従業員のモチベーションを高めることができます。

グループ一体経営は、単に各企業を統合するだけでなく、共通の目標に向けて全員が同じ方向を向くことを促進します。これにより、リソースの最適化、コスト削減、イノベーションの促進が実現し、結果として競争優位を築くことができます。したがって、グループ一体経営は、シナジー効果を引き出し、企業グループ全体の持続的な成長を支える強力な手段となります。

シナジーがM&Aで与える影響

企業がM&A実施する理由の一つがシナジー効果の創出です。他社を買収または合併することにより、コスト削減やリソースの活用を通じて、事業の拡大を目指します。

シナジー効果が思うように発揮されなければ、運用コストばかりがかかり、経営を圧迫することになります。そのため、売り手企業を探す際には、買収費用以上のシナジー効果が期待できるかどうかを重視します。

また、売り手にとっても、企業の価値が売却企業とのシナジー効果を生み出すかどうかが企業価値つまり買収費用に影響を与えます。高値で売却するためには、企業価値が重要視されるため、買い手と売り手の双方にとってシナジー効果が発揮される企業を見つけることが大切です。

シナジーの効果的な使い方

シナジー効果を高めるためのポイントについて紹介します。

自社の現状と価値の把握

シナジー効果を高めるためには、自社の現状を正確に把握し、強みや弱点を理解することが重要です。以下に、シナジー効果を高めるためのポイントを説明します。

- 自社の強みと価値の把握:自社が持つ独自の技術、ブランド力、顧客基盤を洗い出し、他企業や事業との相乗効果を最大限に引き出すための基盤を作ります。

- 企業文化と組織構造の理解:組織の柔軟性や適応力を評価し、シナジー効果を生む際の障壁を特定します。これにより、パートナーシップの成功率を高めることができます。

- 市場ポジションと競争力の評価:業界内での競争優位性を強化するための戦略を策定し、シナジー効果を高める具体的なアクションプランを構築します。

- 外部パートナーシップの検討:自社の成長に寄与する可能性のある外部パートナーや新規事業を探索し、潜在的なリスクを把握しておくことで、効果的な協力関係を築きます。

これらのステップを通じて、自社の現状と価値を深く理解し、シナジー効果を追求することで、より大きな成果を生み出すことが可能になります。

具体的な設計と資源の統合

シナジー効果を高めるためには、計画的なアプローチと資源の統合が重要です。これにより、企業の競争力を強化し、新たな価値を創造することが可能になります。

- 具体的な計画の設計:目標達成のための詳細なロードマップを作成し、必要なアクションや担当者、期限を明確にします。これにより、関係者全員が同じ方向に向かって効率的に行動できます。

- 資源の統合:企業内外のリソースを最適に配置し、人的資源や技術、情報、資金を活用して最大限のパフォーマンスを引き出します。部門間の連携を強化し、知識やノウハウを共有することで新たな価値を生み出します。

- モニタリングとフィードバック:計画の進捗を常に把握し、必要に応じて戦略を調整します。これにより、予期せぬ問題にも迅速に対応でき、プロジェクトの成功率を高めることができます。

このように、シナジー効果を引き出すためには、計画と実行の両面での細やかな配慮と努力が不可欠です。

リスクの検討とマネジメント

シナジー効果を高めるためには、リスクの検討と適切なマネジメントが欠かせません。リスク管理のポイントを説明します。

- リスクの特定:市場の変動、法規制の変更、技術革新、企業文化の違いなど、潜在的なリスクを洗い出すことで、事前に対策を講じることが可能になります。

- リスクマネジメントプランの策定:リスクを回避するための戦略的計画や、リスクが発生した場合の対応策を含めたプランを作成します。

- 情報共有の強化:組織内のコミュニケーションを強化し、多様なメンバーの意見を取り入れることで、新たな視点を得られ、シナジーの創出に繋がります。

- リスクの継続的なモニタリング:定期的な評価を通じてリスク状況を把握し、必要に応じて戦略を修正することで、シナジー効果の最大化が可能となります。

これらのステップを踏むことで、リスクを最小限に抑えつつ、組織全体でのシナジー効果を高めることができます。

シナジー効果を評価する方法

シナジー効果を評価するためには、具体的な指標を設定することが必要です。定量評価には、売上高の増加、コストの削減、利益率の改善などの財務指標が含まれます。これらの指標は、シナジー効果が実際にどの程度ビジネスに貢献しているかを測定するための基盤となります。

- 販売シナジー:クロスセルおよびアップセルによる売上増加額、新規顧客獲得数。

- 生産シナジー:生産コスト削減額、製造プロセスの効率化による生産性向上率。

- 投資シナジー:投資収益率(ROI)、リスク分散による安定したキャッシュフローの向上。

- 経営シナジー:経営資源の最適化によるコスト削減額、業務プロセスの統合による効率化効果。

- 事業シナジー:事業間の相乗効果による収益の向上、新たな市場開拓による売上増加額。

- 財務シナジー:ROE改善率、調達コスト低減率、資金調達コストの削減額。

- 組織シナジー:組織間の協力による業務効率化率、従業員の生産性向上率。

- 売上シナジー:クロスセル件数、新規商談数、既存顧客からの追加売上額。

- コストシナジー:コスト削減額、業務効率化による時間短縮率、固定費の削減率。

さらに、シナジー効果の評価には、定性的な要素も考慮する必要があります。たとえば、組織文化の統合による社員のモチベーション向上や、ブランド価値の向上などが挙げられます。これらは直接的な数値として表れないことが多いですが、長期的な視点で企業の成長に寄与します。

シナジー効果の評価を定期的に行うことで、初期の統合効果だけでなく、時間の経過とともにどのような変化が生じているのかを追跡することができ、戦略の修正や新たな目標設定が可能となります。これにより、企業はシナジー効果を最大限に活用し、持続的な成長を実現することができます。

シナジー効果の活用事例

シナジー効果は、理論ではなく「実行されたときにどう成果に結びつくか」が問われます。 ここでは、実務でよく見られるM&Aシナジーの成功パターンを、業界別のモデルケースとして紹介します。

① IT × 人材業界の事例

■ケース概要

ITシステム開発会社A社が、人材派遣・紹介事業を手がけるB社を買収。

■シナジー効果

- B社の営業ネットワークを活用し、A社のDX支援パッケージを法人顧客へクロスセル

- A社のエンジニアリソースとB社の人材データベースを統合し、新しいIT人材サービスを共同開発

「売上シナジー × サービス拡張」の二重奏により、買収1年で売上20%増を実現。

② 製造 × 物流会社の事例

■ケース概要

地方の老舗製造業C社が、首都圏に拠点を持つ物流業D社を買収。

■シナジー効果

- 調達・在庫管理をD社の仕組みに統合し、物流費・在庫ロスを削減

- 拠点間の連携最適化により、納期短縮・輸送効率向上を実現

月間コスト削減効果は約1,000万円。EBITDAベースでの企業価値向上に貢献。

③ 中堅企業× ベンチャーの事例

■ケース概要

中堅メーカーE社が、AI技術を持つスタートアップF社へ資本参加。

■シナジー効果

- F社のAIアルゴリズムをE社の製造ラインに実装し、生産性を20%向上

- 双方のエンジニアがプロジェクトチームを組み、共同製品をリリース

技術 × 現場力による革新で、業界内での競争優位性を確立。

これらの事例に共通するのは、「買収するだけでなく、その後の統合戦略が設計されていた」点です。シナジーは“狙って創るもの”であり、“自然発生するものではない”ということが、成功事例から見えてきます。

まとめ|シナジー効果の創出はビジネスを成功させる要

本記事では、シナジーの意味から、シナジー効果の種類とメリット、効果を高める方法について解説しました。シナジーの理解は、ビジネスを成功に導くために欠かせません。シナジーを効果的に活用することで、企業は単独では実現しづらい大きな成果を得ることができます。

ビジネス環境は常に変化していますが、シナジーの概念をしっかりと理解し、効果的な施策を用いることで、売上拡大やコスト削減、競争力の向上が期待できます。特にM&Aにおいて、企業間でのシナジー効果を検討することはその後の経営に大きく影響を与えます。

M&Aや経営課題のお悩みはM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。

CONTACT

お問い合わせ

当社は完全成功報酬ですので、

ご相談は無料です。

M&Aが最善の選択である場合のみ

ご提案させていただきますので、

お気軽にご連絡ください。