ノンネームとは?作成方法とM&Aでの効果的な活用法を徹底解説

着手金・中間金無料 完全成功報酬型

ノンネームとは、匿名で情報を開示することを意味し、M&Aにおいては交渉前の初期フェーズで、買い手候補を募るための重要な書類になります。ノンネームには売り手企業の情報が記載されるため、情報漏洩に対するリスク対策も必要です。本記事ではノンネームの定義や目的から、メリット、作成のポイントや注意点、リスク対策について解説しています。

目次

ノンネームとは?定義・目的を詳しく解説

ノンネームとは、M&Aの初期フェーズで、売り手企業が作成する企業の概要を要約した匿名性の高い書類のことです。M&Aを進める上で、ノンネームの作成は最適な買い手候補企業を見つけるための必要なプロセスです。ここではノンネームの定義や目的について触れていきます。

ノンネームの基本的な定義とは?

ノンネームはM&Aにおいて、取引相手を見つけるために売り手企業が自社の情報を簡潔にまとめたもので、必要最低限の情報が記載された書類を「ノンネームシート」と呼びます。ノンネームは自社の特定されない範囲で情報開示を行うため、1ページに収められることが多く、「一枚もの」と呼ばれることもあります。

ノンネームを活用する目的と意義

ノンネームの目的は、候補となる企業を見つけ、М&Aの交渉を打診することにあります。候補者を見つける段階では交渉に進むかどうかが不明なため、情報漏洩を防ぐために社名を非公開とし、内容も企業を特定されない範囲での記載となります。

ノンネームは匿名で情報を開示するため、企業が特定されることを回避できる点がメリットです。売却先が決まる前の段階で、企業が売却を検討していることが外部に漏れてしまった場合、従業員の離職や取引先との取引中止など、事業に悪影響が出てしまう可能性があります。

匿名かつ最低限の情報の記載に留めることで、これらのリスクを下げながら売却先を探すことができるというのが大きな特徴です。

THANK YOU

お問い合わせが

完了しました

ご記入いただきました情報は

送信されました。

担当者よりご返信いたしますので、

お待ちください。

※お問い合わせ後、

2営業日以内に返信がない場合は

恐れ入りますが

再度お問い合わせいただきますよう、

よろしくお願い致します。

お急ぎの場合は

代表電話までご連絡ください。

ノンネームのM&Aにおける役割と必要性

ノンネームはM&Aにおいて以下のような役割を持ちます。

- 機密情報を守る

- 売却先の候補を見つける

それぞれについて解説します。

機密情報を守る

M&Aは売り手と買い手がいることで成立します。しかし、買い手にとって売り手の情報がまったくない状態では自社の事業とのシナジー効果があるか、売上増加が見込めるかを判断することができません。

しかし、売り手にとっても、交渉相手になるかどうかが決まっていない相手に自社の詳細な情報を開示することはリスクが大きく、第三者に情報が洩れれば、事業の売上や企業価値にも影響を及ぼします。そのため、ノンネームは、匿名で業種やエリア、事業規模などを開示することで機密情報を守り、リスクを抑えた状態で買い手に検討してもらうことができるという大事な役割を果たします。

売却先の候補を見つける

ノンネームに記載する情報は概要のみとなりますが、売却先を見つける上でも重要な役割を持ちます。売り手企業は買い手企業に興味を持ってもらえなければ売却することができません。ノンネームによって、売り手は買い手に自社の魅力や強みなど、ある程度の情報を示すことができます。ノンネームの記載内容に興味を持った企業に対して詳細を開示することで、効率よく売却候補を見つけることができるようになります。

買い手の関心を引くためには、情報をどこまで開示するかを慎重に判断しながらも、企業の強みや魅力を感じてもらう内容にする必要があります。

ノンネームのメリットと活用場面

M&Aをフェーズ別に区分すると、準備フェーズ・交渉フェーズ・最終契約フェーズに分けることができます。ノンネームは準備フェーズと交渉フェーズで使用されます。売り手がM&Aで売却したいと思っても買い手がいなければM&Aを進めることはできません。ノンネームシートは交渉先となる企業を見つける上で重要な役割を持ちます。

ノンネームのメリット

ノンネームのメリットは秘匿性を保ったままで買い手候補となり得る企業にM&Aを打診できることです。M&Aの目的にもよりますが、取引後の事業成長を見込める売却先を見つけることが大切です。

そのためには1社ではなく、複数社に情報を開示する必要がありますが、打診の段階で社名を含む詳細な情報を公開するのはリスクが高いため、情報の公開範囲を限定することで、リスクを下げながらも多くの候補企業に買収を検討をしてもらうことができ、マッチングしやすくなります。

ノンネームシート活用のタイミング

ノンネームシートを作成する場面はM&A仲介会社とのアドバイザリー契約締結後です。M&Aはノンネーム以外にも複雑な工程があるため、自社だけで進めるのはリスクが高くなります。また、M&Aのスキームも様々で目的や事業規模によって異なります。そのため、企業にとってどの方法が向いているのかを専門家のアドバイスを受けながら慎重に検討する必要があります。

ノンネーム作成後は、M&A仲介会社が用意したショートリスト・ロングリストの中から選定した企業にノンネームを提示します。ノンネームは会社概要をおおまかにまとめたものなので、この段階では買い手候補の企業は売り手企業の詳細な情報を得ることができません。興味を持った企業に対しては秘密保持契約の締結後、さらに詳しい情報を開示します。

M&Aは一度取引をしたら終わりというものではなく、事業の存続や発展が関わってきます。そのため、より相性のいい売却先を見つけることが成功の鍵となります。ノンネームは秘匿性を維持しながらも、買い手企業の興味関心を引くものであることが大切です。

ノンネーム情報で必要な企業評価の方法

ノンネームを作成するにあたり、企業評価が行われます。企業評価を適切に行うことで、買い手企業がM&A取引を行うにふさわしいかを判断できます。

企業評価の方法は3つあります。

- 会社情報の確認

- 定量分析

- 定性分析

それぞれの違いを表にまとめます。

| 会社情報の確認 | 所在地、従業員数、事業内容などの情報が売り手の提出書類と経営者へのヒアリング内容に相違がないか |

| 定量分析 | 資産や負債などの財務状況を数値化して評価 |

| 定性分析 | 人材や設備、特許、業界の動向やビジネスプランなど数値化できない強み |

この3つの企業評価をもとに売り手と買い手の交渉により売却価格が決定されます。

ノンネームの作り方と手順を解説

ノンネームを活用したM&Aの手順は以下の通りです。

- M&A仲介会社と契約締結をする

- M&A戦略を策定する

- 企業評価を行う

- ノンネームを作成する

- ノンネームを提出する

- 秘密保持契約(NDA)を締結する

- ネームクリアを行う

- 企業概要書を開示する

ノンネームの作り方に関しては以下で説明します。

ノンネームの作り方

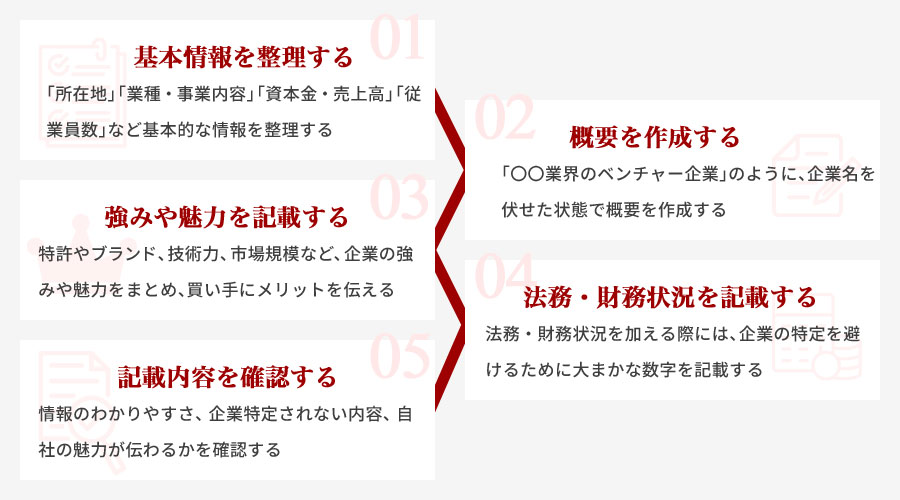

ノンネーム作成の手順は以下の通りです。

- 基本情報を整理する

- 概要を作成する

- 強みや魅力を記載する

- 法務・財務状況を記載する

- 記載内容を確認する

基本情報を整理する

企業の基本情報を整理します。ノンネームシートに記載する内容は以下の項目です。

- 所在地

- 業種・事業内容

- 資本金・売上高

- 従業員数

- 企業の特徴

- 譲渡の理由

- 希望するM&Aの方法

- 希望する売却額

概要を作成する

企業の名前は伏せた状態で、概要を作成します。具体的な固有名詞は使わずに一般的な情報を記載することがポイントです。例えば「〇〇業界のベンチャー企業」「関西エリアを拠点とした〇〇事業」といった記載になります。

強みや魅力を記載する

企業の強みや魅力をまとめ、買い手にメリットを伝えます。特許やブランド、技術力といった優位性や市場規模や事業領域、主要取引先や契約状況などの安定性を記載します。

法務・財務状況を記載する

法務や財務状況も加えます。ここでも企業の特定を避けるために具体的な数字を記載するのではなく、大まかな数字を記載します。

記載内容を確認する

情報がわかりやすくまとめられているか、企業を特定されない範囲の内容か、買い手候補の企業に自社の魅力が伝わるかなどを確認し、必要に応じて修正していきます。

ノンネーム作成のポイント

ノンネーム作成の目的は買い手に興味を持ってもらうためです。そのため自社の情報を記載するだけでなく、買い手にとって魅力を感じてもらうものでなければなりません。ここではノンネーム作成のポイントを紹介します。

- 買い手がイメージできる内容にする

- 情報の秘匿性に留意する

- バランスを意識する

- 誤解を避ける表現にする

- M&A仲介会社との連携をとる

買い手がイメージできる内容にする

ノンネームの段階では売り手は詳細な情報は明かしませんが、あまりにも内容が漠然としすぎていれば買い手は取引後のイメージを持つことができず、興味を持ってもらえません。

交渉前の情報でも買い手がM&A後の事業のイメージがつく内容になっているかを確認しましょう。M&Aを行う理由や手法、売却の希望額も明記することで、買い手はよりイメージがしやすくなるでしょう。

情報の秘匿性に留意する

情報が大まかすぎてイメージがつかないと買い手に興味を持ってもらえないと伝えましたが、企業が特定される情報はぼかす必要があります。社名が匿名だとしても、業種や事業内容、所在地などによって推察されてしまう可能性があります。そのため、開示する情報と開示しない情報のバランスが大切です。

| 所在地 | 都道府県の記載が一般的ですが、該当する企業が少ない場合は秘匿性を高めるためにも「東海地方」などのように地域のみの記載にしましょう。 |

| 業種・事業内容 | 同業者が少ない、ニッチすぎる業種などは特定されないように注意が必要です。 |

| 資本金・売上高 | 具体的な数字ではなく「〇億円以上」や「〇万円~〇万円」といった表現が一般的です。 |

| 従業員数 | 従業員数はホームページに記載している場合もあり、照合できてしまうこともあるため概算で記載します。 |

| 企業の特徴 | 買い手に対して自社の魅力や強みをアピールできる項目です。しかし、詳細に書きすぎると特定されるリスクが高まるため留意しましょう。 |

| 譲渡の理由 | 後継者不在のため、事業発展のためなど事業を売却する理由を簡潔に記載します。 |

| 希望するM&Aの方法 | どのような方法で譲渡したいかを記載します。 |

| 希望する売却額 | 具体的な金額を提示するよりも価格帯を範囲で記載するなど柔軟性を持たせることが望ましいです。 |

バランスを意識する

ノンネームシートで大切なのは開示情報と秘匿情報のバランスです。情報が詳しいと企業を特定されてしまいますが、漠然としすぎても買い手の目に留まりません。正確な数値の公開を避け、上下幅で表現する、所在地は地域までにするなど情報を伏せながらも企業の強みを記載し、魅力を感じてもらう工夫が大切です。

誤解を避ける表現をする

買い手の興味を引くためとはいえ、誤解を招く表現や過剰な表現はトラブルの原因となり、信頼も失いかねません。交渉に進んでも破談となってしまう可能性もあるので注意が必要です。

M&A仲介会社との連携をとる

ノンネームシートでは開示と秘匿のバランスが大切とお伝えしましたが、どこまで表現すればいいのかに迷うこともあるでしょう。ノンネームシートを作成する際には情報の公開範囲は専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることがおすすめです。

ネームクリアの注意点

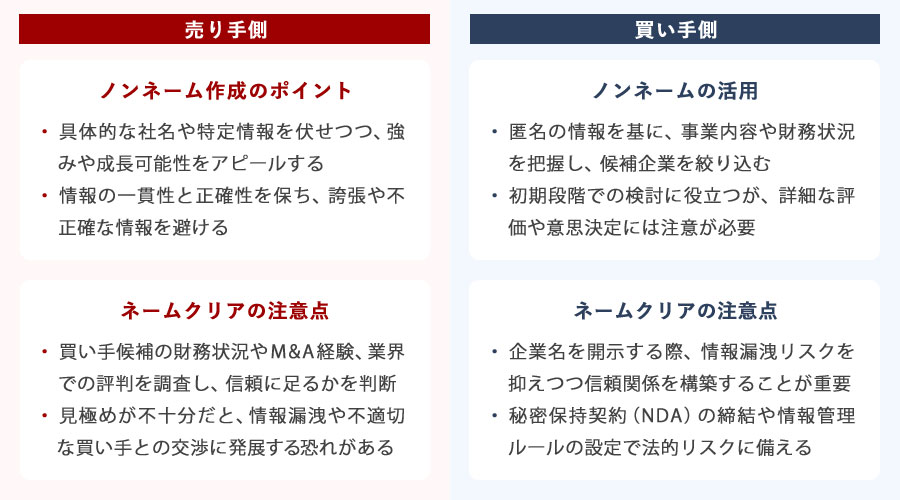

ネームクリア時の売り手と買い手別のポイントと注意点をまとめます。

売り手側のノンネーム作成のポイントとネームクリアの注意点

売り手側がノンネームを作成する際には、情報の選択と表現が重要なポイントとなります。ノンネームは買い手候補に対して企業の魅力を無名の状態で伝えるため、具体的な社名や特定の情報を伏せつつ、企業の強みや成長可能性をしっかりとアピールする必要があります。例えば、業界内での地位や市場シェア、独自の技術やサービスが競争優位性を持つことを示すことで、買い手の関心を引くことができます。

一方で、ネームクリアのプロセスでは、売り手は買い手候補の信頼性を慎重に確認する必要があります。ネームクリアは、具体的な企業名を開示する前に、買い手候補が適切な意図と能力を持っているかを確認するステップです。ここでは、買い手候補の財務状況やM&Aの経験、業界での評判などを調査し、信頼できるパートナーであるかどうかを判断します。この段階での見極めが不十分であると、情報漏洩や不適切な買い手との交渉に発展するリスクがあるため、注意が必要です。

さらに、売り手はノンネームを作成する際に、情報の一貫性と正確性を維持することも重要です。情報が不正確であったり、過度に誇張されている場合、買い手からの信頼を損なう可能性があります。そのため、提供する情報は常に最新で、事実に基づいたものであることが求められます。ノンネーム作成とネームクリアは、M&Aプロセスにおいて売り手の信頼性を高めるための重要なステップであり、慎重かつ効果的に行うことが成功への鍵となります。

買い手側のノンネームの活用とネームクリアの注意点

買い手側がM&Aにおいてノンネームを活用する際、まず重要なのは潜在的な売り手企業の情報を効率的に収集し、適切な候補を絞り込むことです。ノンネーム情報は、売り手企業の実名を伏せた状態で事業内容や財務状況を把握するための貴重な手段です。買い手はこれを利用して、初期段階での検討を進め、候補企業の絞り込みに役立てます。しかし、ノンネーム情報だけでは企業の全体像を把握するのが難しい場合もあるため、詳細な評価や意思決定には注意が必要です。

次に、ネームクリアのプロセスに進む際の注意点として、情報開示における慎重な対応が求められます。ネームクリアとは、特定の企業に対してその企業名を開示し、さらなる交渉に進む準備を整えるプロセスです。この段階では、情報漏洩のリスクを最小限に抑えつつ、信頼関係を築くための適切なコミュニケーションが不可欠です。また、ネームクリア後に発生する可能性のある法的リスクにも備える必要があります。具体的には、秘密保持契約(NDA)の締結や、情報の取扱いに関する厳格なルールの設定が挙げられます。これらを適切に管理することで、M&Aプロセスを円滑に進め、最終的な成功につなげることが可能となります。

ノンネームと企業概要書、ティーザーの違い

ノンネームと混合されやすいものに、企業概要書(IM)とティーザーがあります。両者とノンネームの違いについて説明します。

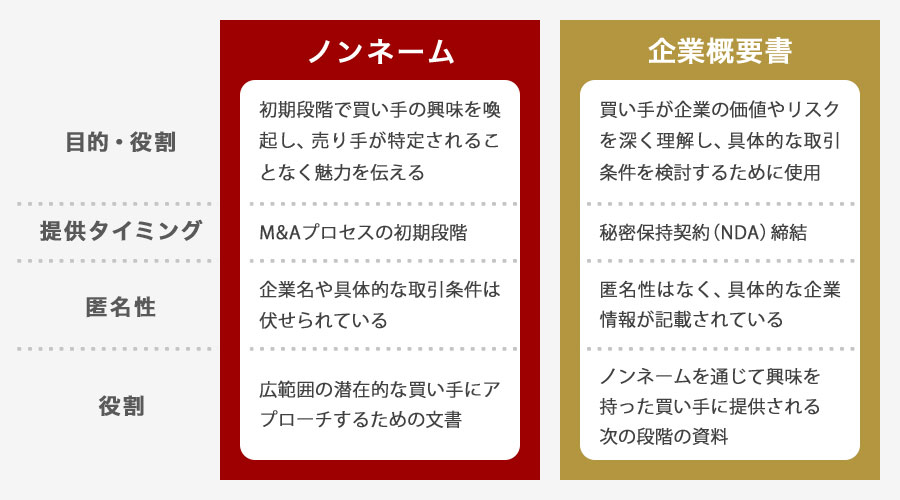

ノンネームと企業概要書の違い

ノンネームと企業概要書は、M&Aプロセスにおける異なる目的と形式を持つ文書です。 ノンネームは、特定の企業情報を匿名化した形で提供される文書で、主にM&Aプロセスの初期段階で潜在的な買い手の興味を喚起するために使われます。この文書では、企業名や具体的な取引条件は伏せられており、業種、規模、地域、事業の基本情報など、買い手が初期検討を行うのに必要な最低限の情報が記載されています。ノンネームの目的は、売り手が自社を特定されることなく、企業の魅力を簡潔に伝えることです。

一方、企業概要書(IM:Information Memorandum)は、より詳細かつ具体的な情報を含む文書で、通常、秘密保持契約(NDA)締結後に提供されます。この文書には財務状況、事業内容、組織構造、競争優位性、戦略的な方向性などが詳細に記載されており、買い手が企業の価値やリスクを深く理解し、具体的な取引条件を検討するために使用されます。

ノンネームは、情報の機密性を保ちながら広範囲にアプローチするための文書であり、企業概要書はノンネームを通じて興味を持った買い手に対して提供される次の段階の資料です。これらはM&Aプロセスの異なる段階で重要な役割を果たし、目的に応じて適切に活用することが成功の鍵となります。

ノンネームとティーザーの違い

ノンネームとティーザーは、どちらもM&Aプロセスの初期段階で使用される文書ですが、実務上は同義として扱われることが多いです。ただし、文脈や業界によっては、以下のように区別される場合があります。

- ノンネーム:匿名性を重視した基本的な概要情報を提供する文書で、主に広範な買い手候補に対して使用されます。

- ティーザー:ノンネームと同義として使われる場合が多いですが、一部のケースでは、ノンネームよりも若干詳細な情報を含み、特定の買い手候補に対して提供される文書を指すことがあります。

| 項目 | ノンネーム | 企業概要書(IM) | ティーザー |

|---|---|---|---|

| 目的 | 買い手候補の興味喚起 | 詳細情報を提供し、交渉を進めるための土台 | 買い手候補の興味喚起 |

| 使用するタイミング | 初期段階で興味を引くために使用 | NDA締結後に提供される | 初期段階で興味を引くために使用 |

| 記載内容 | 匿名情報(業種、規模、特徴など) | 財務状況、事業内容、組織構造など詳細情報 | 匿名情報(業種、規模、特徴など) ノンネームより詳細な場合もある |

| 開示対象 | 買い手候補全般 | NDAを締結した特定の買い手 | 買い手候補全般 |

まとめ:ノンネームを活用してM&Aを成功させるために

ノンネームは売り手企業が買い手となる企業を見つけ、M&Aを打診するための重要な書類になります。ノンネームの内容によって買収先が決まるといっても過言ではありません。しかし、ノンネームは情報漏洩のリスクもあるため、記載内容や送付相手は慎重に行う必要があります。どこまで情報を開示するかは専門家のアドバイスを受けるといいでしょう。

M&Aロイヤルアドバイザリーでは、M&Aや事業承継の初期的な関心でもご相談いただけます。貴社の状況に応じた最適なご提案をさせていただきますので、M&Aに関するお悩みやご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。

CONTACT

お問い合わせ

当社は完全成功報酬ですので、

ご相談は無料です。

M&Aが最善の選択である場合のみ

ご提案させていただきますので、

お気軽にご連絡ください。