VDR(バーチャルデータルーム)とは?メリットとリスクを徹底解説

着手金・中間金無料 完全成功報酬型

VDRとは、バーチャルデータルームの略称で、オンライン上で機密情報を安全に管理・共有するためのプラットフォームです。特にM&A、資金調達、内部監査といった重要なビジネスシーンで活用されることが多く、VDRの活用はデータセキュリティと効率的な情報管理を両立させるために欠かせないツールです。本記事では、VDRを活用するメリットとデメリット・従来のデータルームとの違い、導入の注意点やM&Aでの活用ポイントについて解説します。

目次

VDR(バーチャルデータルーム)とは

VDRは、「Virtual Data Room(仮想データルーム)」の略であり、デジタルプラットフォーム上で機密情報を安全に共有・管理するためのツールです。主にM&Aや資金調達、法務関連のプロジェクトにおいて使用され、複数の関係者がアクセスできるように設計されています。VDRは、従来の物理データルームに代わるもので、インターネットを通じてどこからでもアクセス可能なため、地理的・時間的な制約を解消するメリットがあります。

VDRの役割

VDRの役割は多岐にわたります。

- 機密情報の保護

- プロジェクトの効率化

まず、機密情報を安全に保護することが挙げられます。VDRは高度な暗号化技術を用いて、情報漏洩のリスクを大幅に低減します。また、アクセス権限の設定が細かく行えるため、必要な情報だけを特定のユーザーに提供することが可能です。これにより、情報の不正利用を防ぎながら、関係者間での透明性を確保できます。

さらに、VDRはプロジェクトの効率化にも寄与します。ドキュメントの検索や分類が容易で、必要な情報に迅速にアクセスできるため、意思決定のプロセスが加速されます。加えて、監査証跡機能を備えており、誰がいつどの情報にアクセスしたかを追跡することができるため、コンプライアンスの観点からも重要な役割を果たします。

このように、VDRは単なるデータの保管場所にとどまらず、情報管理の高度化と業務プロセスの最適化を支援する重要なツールとして、多くの企業に採用されています。特に、機密性の高いプロジェクトを扱う企業にとって、VDRの導入は競争優位性を確保するための戦略的な選択となっています。

VDRとクラウドストレージの違い

VDR(バーチャルデータルーム)とクラウドストレージは、どちらもデジタルデータの保存と共有を目的としていますが、それぞれの用途や特性には大きな違いがあります。VDRは主に機密情報の安全な管理と共有を目的として設計されており、特にM&Aや法務、金融取引などの場面で利用されます。これに対し、クラウドストレージは一般的なデータ保存とアクセスの利便性を重視しており、個人や企業が日常的に使用することを想定しています。

VDRは高度なセキュリティ機能が特徴で、ユーザーごとに細かく設定できるアクセス権限や、誰がいつどの情報にアクセスしたかを追跡できる監査証跡機能を備えています。このため、VDRは高い機密性が求められるプロジェクトに適しています。一方、クラウドストレージは通常、基本的なセキュリティ機能を提供しますが、VDRほどの詳細な管理機能は持たないことが一般的です。

他にも、コスト面での違いがあります。クラウドストレージは比較的低コストで利用できますが、VDRはその高度な機能に応じた費用が発生します。VDRとクラウドストレージの特徴と違いを理解した上で、目的や場面に応じた使い分けが必要です。

VDRと従来のデータルームの違い

VDRと従来のデータルームの主な違いは、アクセス方法とデータ管理の効率性にあります。従来の物理データルームは、特定の場所に設置された実際の部屋で、機密文書を管理するために用いられます。このため、関係者はその場所に直接赴く必要があり、アクセスが時間や場所に制約されることが多いです。また、物理的な管理が必要なため、セキュリティや維持管理に多大なコストと労力がかかります。

一方、VDRはオンラインプラットフォーム上で機密情報を管理・共有するためのデジタルソリューションです。インターネットに接続する環境があれば、どこからでもアクセスが可能なため、地理的な制約がなくなります。また、アクセス権限を細かく設定できるため、セキュリティ面でも優れています。さらに、VDRは利用履歴の監査証跡を残すことができ、誰がいつどの情報にアクセスしたかを簡単に確認できます。これにより、情報漏洩のリスクを低減し、コンプライアンス対応を強化することが可能です。

さらに、物理データルームでは大量の情報を補完する必要があり、必要な情報を探したり、関係者に提出する際にも時間がかかりますが、VDRでは複数のデータやファイルの共有が迅速に行えます。これにより、特にM&Aやデューデリジェンスの際に、効率的かつ迅速な情報共有が可能となります。

総じて、VDRは物理データルームに比べて、コストの削減、業務の効率化、安全性の向上という点で優れた選択肢となります。特に、グローバルなビジネスやリモートワークが増える現代において、VDRの利便性はますます重要性を増しています。

VDRが注目される背景・理由

VDRが注目を集めている背景には、ビジネス環境の変化とともに、情報の管理や共有に対するニーズが日々多様化していることが挙げられます。

まず、グローバル化の進展により、異なる地域や国の企業間での協力が増えており、これにより迅速かつ安全な情報共有が求められています。また、情報漏洩やデータ不正アクセスといったリスクが増加している中で、セキュリティの高い情報管理手段が必要とされています。このような状況下で、VDRは高いセキュリティ機能を有し、情報の機密性を確保しつつ、必要な相手にのみ情報を共有できるという点で、非常に有用です。

さらに、近年のデジタルトランスフォーメーションの波により、企業は紙ベースの業務をデジタル化し、効率を高める必要に迫られています。VDRはこれに対応し、物理的なデータルームに比べて時間とコストの大幅な削減が可能であり、アクセスが簡単であるため、企業の業務効率化に貢献します。特に、M&Aやデューデリジェンスの場面では、膨大な量の機密情報を迅速かつ安全に整理・共有するためにVDRが有効なツールとなっています。

このように、VDRは現代のビジネス環境における情報管理のニーズに応えるソリューションとして、企業の注目を集めています。データセキュリティの強化、業務効率化、グローバルなビジネス展開を支えるためのツールとして、その重要性は今後ますます高まることでしょう。

THANK YOU

お問い合わせが

完了しました

ご記入いただきました情報は

送信されました。

担当者よりご返信いたしますので、

お待ちください。

※お問い合わせ後、

2営業日以内に返信がない場合は

恐れ入りますが

再度お問い合わせいただきますよう、

よろしくお願い致します。

お急ぎの場合は

代表電話までご連絡ください。

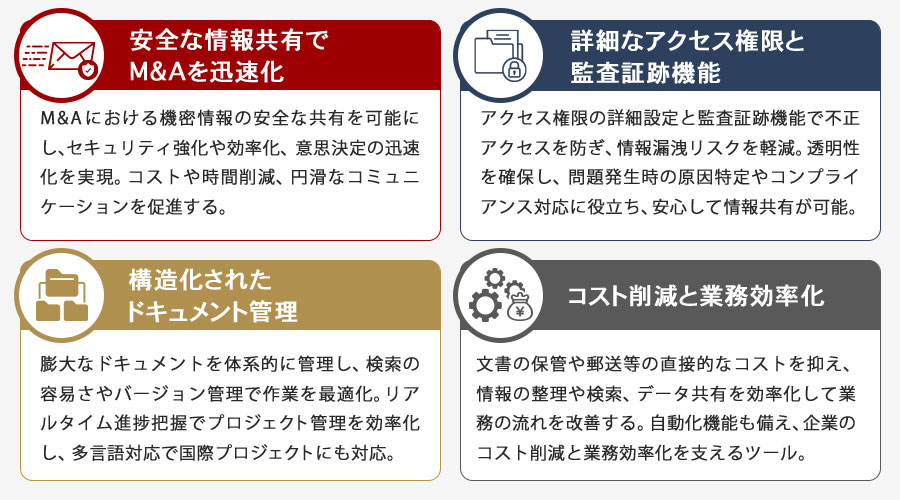

VDRの主なメリット

VDRの主なメリットとして、以下が挙げられます。

- 安全な情報共有でM&Aを迅速化

- 詳細なアクセス権限と監査証跡機能

- 構造化されたドキュメント管理

- コスト削減と業務効率化

それぞれについて解説します。

安全な情報共有でM&Aを迅速化

VDRは、特にM&Aの場面において、安全性と効率性の観点から重要視されています。M&Aプロセスでは、企業の多量の機密情報や重要文書が関係者間で共有されますが、VDRを利用することでこれらの情報を安全に、かつ迅速に共有することが可能です。

従来の物理的なデータルームでは、遠方の場合、移動に時間がかかるなど地理的な制約やセキュリティリスクが存在しましたが、VDRはインターネットを介してアクセスできるため、時間や場所に縛られずに情報を確認することができます。

さらに、VDRは高度なセキュリティ機能を備えており、不正なアクセスを防ぐためのアクセス制御やデータ暗号化が施されています。これにより、関係者は安心して情報を取り扱うことができ、プロセス全体の信頼性が向上します。また、VDRはリアルタイムでの情報更新が可能であるため、最新の情報を常に共有でき、意思決定のスピードを加速させることができます。

このように、企業ではVDRの導入により、物理的な書類管理に伴うコストや時間を削減することが可能です。プロジェクト進行の効率化が促進され、関係者間でのコミュニケーションもスムーズになります。

詳細なアクセス権限と監査証跡機能

VDRは、企業が機密情報を扱う際に重視されるアクセス権限の詳細設定や監査証跡の機能を持ちます。詳細なアクセス権限の設定は、ユーザーごとに異なるアクセスレベルを設けることができ、特定のドキュメントやフォルダへのアクセスを必要に応じて制限することができます。これにより、不正アクセスのリスクを最小限に抑え、情報漏洩を防ぐことが可能です。

また、監査証跡機能により、誰がいつどのファイルにアクセスしたのか、どのような操作を行ったのかを詳細に記録することができます。これにより、情報の取り扱いに関する透明性が確保され、万が一の問題発生時にも迅速に原因を特定し、対策を講じることができます。特にM&Aや法務関連の取引では、透明性とセキュリティの確保が重要です。

VDRのこれらの機能により、企業は安心して情報を共有し、取引を進めることができるようになります。さらに、詳細なログ記録はコンプライアンスの観点からも重要であり、規制当局による監査や内部監査に備えた証拠としても活用できます。

構造化されたドキュメント管理

VDRは、膨大なドキュメントを体系的に管理する能力が優れています。特にM&Aや資金調達などの複雑なプロジェクトでは、多様なドキュメントが関与します。VDRを利用することで、これらのドキュメントを一元化し、構造化された方法で整理することが可能になります。また、フォルダやサブフォルダを利用してドキュメントを論理的に分類することで、必要な情報を迅速に検索・アクセスできるようになり、高度な検索機能が実現します。この結果、特定の契約書や財務データをすぐに見つけることができ、作業効率が大幅に向上します。

また、ドキュメントのバージョン管理機能により、常に最新の情報を利用できるようになり、古い情報に基づく意思決定を防ぎます。加えて、個々のプロジェクトの進捗状況をリアルタイムで把握できるため、プロジェクト管理が効率的になります。これにより、関係者全員が同じ情報に基づいて協力し合うことが可能になり、コミュニケーションの円滑化が図られます。

さらに、VDRは多言語対応やタイムゾーンの考慮といったグローバルなビジネス環境にも適応しており、国際的なプロジェクトにも柔軟に対応します。このように、VDRは単なるファイルの保管場所ではなく、情報管理の最適化を通じて業務全般の生産性を向上させるための強力なツールです。

コスト削減と業務効率化

VDRは、企業のデータ管理においてコスト削減と業務効率化を実現する強力なツールです。まず、物理的なデータルームとは異なり、VDRでは文書の印刷や郵送、物理的な保管スペースが不要となり、これにより直接的なコスト削減が可能です。また、アクセスをオンラインで管理できるため、関係者が世界中どこからでも必要な情報に迅速にアクセスでき、無駄な移動や会議の削減も見込めます。

さらに、業務効率化の面でも多大なメリットがあります。VDRはファイルのアップロード、分類、検索が容易で、情報の整理とアクセスが効率的に行えます。これにより、情報の整理にかかる時間を大幅に短縮でき、従業員はより重要な業務に集中することが可能です。自動化されたプロセスにより、データの更新や共有もスムーズに行えるため、業務全体の流れが改善されます。

このように、VDRは単なるデータストレージにとどまらず、企業のコスト削減と業務効率化を推進するための重要なツールとして機能します。

VDR導入のデメリット・注意点

VDR(バーチャルデータルーム)はセキュリティ面や作業効率化の面において優れていますが、メリットがある一方でデメリットも存在します。VDRを活用する際のリスクや注意点として主に以下の点が挙げられます。

- 初期導入コスト

- 操作性と運用体制の整備

- 法令遵守とデータ保護

それぞれについて解説します。

初期導入コスト

VDRを導入する際、最も大きなデメリットの一つが初期導入コストです。VDRは高度なセキュリティ機能やカスタマイズ可能なアクセス権限管理、監査証跡機能などを備えており、その分導入時の費用が高くなります。特に、中小企業や予算に限りがある企業にとっては、この初期コストが大きな負担となる可能性があります。

また、VDRの導入にはソフトウェアライセンス費用だけでなく、設置および設定にかかる技術的支援費用、さらには社員のトレーニング費用も考慮する必要があります。これらの費用は一度に発生することが多く、事前にしっかりとした資金計画を立てることが大切です。

VDR導入により得られる業務効率化やコスト削減効果を正確に見積もり、初期コストの回収期間を予測することも重要です。これにより、長期的な視点での投資価値を判断し、導入の是非を決定することができます。初期導入コストが高いと感じられる場合は、他のデータ管理システムやVDRサービスプロバイダーの比較検討を行い、最適な選択をすることが求められます。

操作性と運用体制の整備

VDRを導入する際のデメリットとして、まず操作性に関する課題が挙げられます。特に、初めてVDRを利用するユーザーにとっては、導入初期にはユーザーが十分にシステムを活用できず、業務効率が低下する可能性があります。そのため、事前にユーザー教育を行い、操作マニュアルを整備することが重要です。

また、運用体制の整備も大きな課題となります。VDRは高度なセキュリティ機能を提供する反面、それを十分に活用するためには組織内での適切な運用ルールの策定が不可欠です。これには、アクセス権限の管理や監査証跡のレビュー、データのバックアップ体制の構築などが含まれます。これらの運用体制が整っていないと、セキュリティリスクや情報漏洩のリスクが高まる可能性があります。

さらに、運用体制の整備には組織全体での協力が求められます。特に、IT部門だけでなく、関連する全ての部署が協力して運用方針を策定し、それに基づいた業務フローを作成することが重要です。これにより、VDRの導入がスムーズに進み、最大限の効果を発揮することが可能となります。

法令遵守とデータ保護

VDRの導入に際しては、法令遵守とデータ保護が重要な課題となります。まず、VDRを利用する際には、データが保存されるサーバーの所在地やデータの移転に関する法的制約に注意が必要です。法令に違反した場合、企業は多額の罰金を科されるリスクがあるため、事前に法的助言を得て適切な対策を講じることが不可欠です。

さらに、VDRは高度なセキュリティ機能を備えているものの、データ漏洩や不正アクセスへの対策を強化する必要があります。具体的には、アクセス権限の厳格な管理、データの暗号化、定期的なセキュリティ監査などの実施が求められます。また、内部からの情報漏洩を防ぐため、ユーザー教育や意識向上も重要です。これらの対策を怠ると、企業の信頼性が損なわれ、経済的損失や法的責任が生じる可能性があります。

最後に、VDRの導入に伴うデータ保護の責任は、単にIT部門だけでなく経営陣も含めた組織全体で共有するべきです。全社的な取り組みとして、データ保護ポリシーの策定やコンプライアンス遵守の体制構築を進めることが、VDRの有効活用と企業の持続的成長を支える鍵となります。

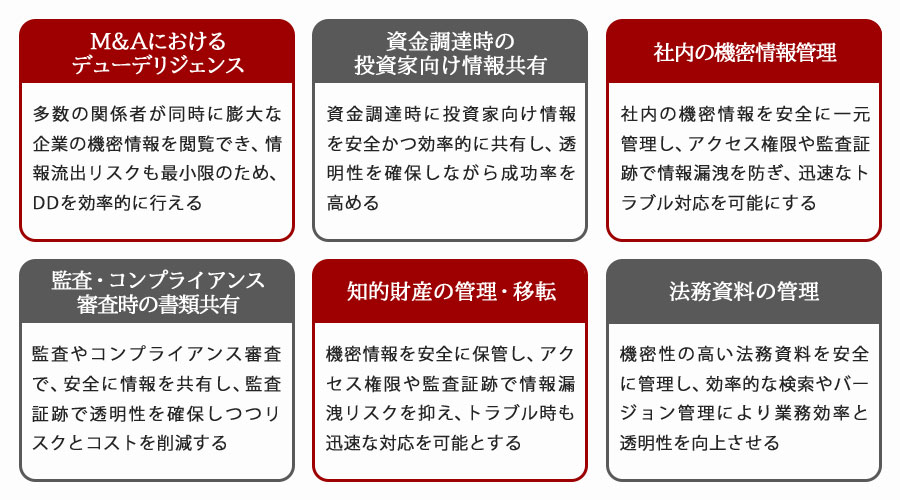

企業でのVDRの活用場面

VDRは企業のプロジェクトにおいて有効なツールですが、特に以下の場面で重視されます。

- M&Aにおけるデューデリジェンス

- 資金調達時の投資家向け情報共有

- 社内の機密情報管理

- 監査・コンプライアンス審査時の書類共有

- 知的財産の管理・移転

- 法務資料の管理

それぞれについて解説します。

M&Aにおけるデューデリジェンス

M&Aにおけるデューデリジェンスは、買収対象企業の財務状況や法律的リスク、ビジネスの健全性を評価するプロセスです。そのため、企業の機密情報が膨大に扱われます。VDRを活用することで、多数の関係者がこれらの資料を同時に閲覧することが可能となり、物理的な制約を超えたスムーズな情報共有が実現します。特に、地理的に離れたチームや国際的な取引において、その利便性が顕著です。

また、VDRはアクセス制限やログ管理機能により、情報の流出リスクを最小限に抑えます。これにより、企業は安心して重要なデータを共有することができ、デューデリジェンスのスピードと精度の向上を図ることができます。さらに、VDRはドキュメントのバージョン管理や質問応答機能を備えており、関係者間でのコミュニケーションを効率化します。これにより、必要な情報が迅速に提供され、取引の透明性が向上します。結果として、デューデリジェンスが効率化され、買収決定までの時間を大幅に短縮することができます。

資金調達時の投資家向け情報共有

資金調達のプロセスにおいても、VDRは企業が投資家に必要な情報を安全かつ効率的に共有するための強力なツールとして利用されています。特に、投資家が企業の財務状況やビジネスモデルを評価する際には、機密性の高い財務データや戦略資料が必要となります。VDRはこれらの情報を一元管理し、アクセス権限を細かく設定することで、必要な情報だけを適切な投資家に提供できます。

また、VDRの監査証跡機能により、どの投資家がどの資料をいつ閲覧したかを追跡できるため、情報の流れを透明にし、後の紛争を防ぐことができます。さらに、VDRを利用することで、物理的な資料のやり取りが不要となり、コストの削減や時間の短縮が可能になります。

これにより、より多くの投資家に対して迅速に情報を提供でき、資金調達の成功率を高めることができます。

社内の機密情報管理

VDRは、社内の機密情報管理においても活用されます。企業内部には、財務データ、人事記録、戦略プランニング資料など、機密性の高い情報が数多く存在します。これらの情報を適切に管理し、必要な時に迅速かつ安全にアクセスできる状態を維持することは、業務効率の向上と情報漏洩リスクの削減に寄与します。

VDRはまず、情報のアクセス権限を細かく設定できる点が大きなメリットです。誰がどの情報にアクセスできるかを厳密に管理できるため、情報の流出や不正アクセスを防ぐことができます。また、アクセス履歴を追跡できる監査証跡機能を備え、誰がいつどの情報にアクセスしたかを詳細に把握することが可能です。これにより、万が一のトラブル発生時には速やかに原因を特定し、対策を講じることができます。

さらに、VDRは情報の一元管理を可能にします。これにより、従業員が異なる場所やデバイスからでも統一された情報にアクセスでき、業務の効率化が図れます。特に、リモートワークが増加する現代のビジネス環境においては、場所に縛られずに安全かつ効率的に情報を管理・共有できる点は大きなメリットとなります。

監査・コンプライアンス審査時の書類共有

監査やコンプライアンス審査では、VDRは、企業が外部の監査人やコンプライアンス担当者と安全かつ効率的に情報を共有するためのプラットフォームとして機能します。従来の物理的な書類やメールでの情報共有に比べ、VDRを使用することで、アクセス権限を詳細に設定でき、機密性を保ちながら必要な情報のみを共有することが可能です。

さらに、VDRは監査証跡機能を備えており、誰がいつどの書類にアクセスしたかを記録することで、情報の追跡や不正アクセスの検出が容易になります。この機能は、監査プロセスの透明性を高め、コンプライアンスの強化に寄与します。また、VDRを利用することで、物理的な書類の移動や管理に伴うリスクやコストを削減でき、審査プロセスのスピードアップと効率化が図れます。

このように、監査やコンプライアンス審査において、VDRの導入は企業の信頼性向上やリスク管理の観点からも大変有益です。

知的財産の管理・移転

知的財産の管理と移転においてもVDRが活用されるケースが多々あります。VDRは知的財産に関する機密情報を安全に保管し、必要な関係者にのみアクセス権を与えることで、情報漏洩のリスクを最小限に抑えます。さらに、アクセス履歴を詳細に記録する監査証跡機能があるため、誰がいつどの情報にアクセスしたかを正確に追跡できます。これにより、情報の取り扱いに関する透明性が向上し、トラブル発生時の迅速な対応が可能となります。

また、知的財産の売買やライセンス契約の際には、関連書類を一元的に管理し、関係者が必要な情報に素早くアクセスできる環境を提供します。

法務資料の管理

法務資料の管理においてもVDRは非常に有効なツールです。法務部門では、契約書、訴訟関連の書類、コンプライアンス関連の資料など、機密性の高い文書を日々取り扱っています。これらの資料を安全かつ効率的に管理するために、VDRは重要な役割を果たします。

VDRは高度なセキュリティ機能を備えており、法務資料の漏洩リスクを最小限に抑えます。アクセス権限は詳細に設定でき、閲覧、編集、ダウンロードなどの行動をユーザーごとに制御することが可能です。これにより、必要な情報だけを適切な担当者に提供することができ、不必要な情報の流出を防ぎます。

資料の散逸を防ぎ、必要な書類を迅速に検索・取得することができます。特に、複数のプロジェクトや案件を並行して進める場合において、VDRは効率的な資料管理を実現します。ドキュメントのバージョン管理も容易であり、過去の変更履歴を確認することができるため、法的な整合性を保つことが可能です。

さらに、VDRを活用することで、従来の紙媒体や単純なデジタルファイル管理では実現できなかった、迅速で正確な情報提供が可能となり、これにより法務部門はより戦略的な業務に時間を割くことができるようになります。以上のように、法務資料の管理におけるVDRの活用は、セキュリティ、効率性、透明性の向上に大いに貢献します。

VDR(バーチャルデータルーム)の選び方

利便性の高いバーチャルデータルームですが、どのように選べばいいのでしょうか。バーチャルデータルームを選ぶ上でのポイントを紹介します。

セキュリティ機能

バーチャルデータルームは機密情報を共有するものですから、セキュリティ機能は重要です。バーチャルデータルームを選択する場合は「ISO 27081」に準拠しているものにしましょう。他にも、二要素認証や強力な暗号化方式、違法コピーを防ぐ機能があるかを確認しましょう。

ユーザー管理機能

どれくらい細かいユーザー設定ができるかもリスク回避においてポイントとなります。設定や制限の範囲はどのデータルームを利用するかで異なります。

カスタマーサポート

バーチャルデータルームの利用において不明点やトラブルが発生した際のサポートについても確認が必要です。チャットサポートなのかメールサポートなのか、対応時間などを比較すると良いでしょう。

VDR(バーチャルデータルーム)の最新動向

日本でバーチャルデータルームが普及されたのは2002年頃です。それまではデータルームは物理的な部屋が一般的でした。しかし、新型コロナウイルス以降、テレワークなど場所にとらわれない働き方改革が行われ、バーチャルデータルームの需要も高まりました。

NEWSCASTによると、2024年のバーチャルデータルームの国内市場規模は1億2700万米ドルと発表。I2033年までには4億7560万米ドル(年間平均成長率15.8%)と予想されています。

この増加の背景にはデジタル化が加速していることと、M&Aの活発化があげられます。セキュリティ上の問題やコンプライアンスに対する厳しい規制により、安全な取引を行うための環境整備が求められており、バーチャルデータルームの機能も強化されています。そのため、バーチャルデータルームは中小企業でも採用され、今後さらに拡大していくことが考えられます。

しかし、クラウドベース上への機密情報の保存と共有には潜在的な脆弱性とリスクがあるため必ずしも安全とは限らないためバーチャルデータルームの導入に慎重になっている企業も少なくありません。

VDR(バーチャルデータルーム)の活用事例

最後にVDRを活用して成功した企業の事例を紹介します。

中央日土地アセットマネジメントの事例

中央日土地アセットマネジメントは、コロナ禍の在宅勤務者に対して不動産投資に関する資料を共有するためにバーチャルデータルームを導入。容量の大きいデータ共有やタイムリーな情報共有が可能となり、これまで出社しなければできない業務が減り、残業時間の削減などの効果を得られたとのことです。

パナソニック株式会社の事例

パナソニックはM&Aプロジェクトにおける動画配信プラットフォームとしてバーチャルデータルームを導入しました。パナソニック株式会社は2022年の持株会社体制への移行のため、グループ事業の再編を進めています。その一環として進められているM&A プロジェクト内で、コロナ禍での工場視察が難しい中、工場設備などを撮影した動画の共有を検討したが従来のクラウドサービスでは容量の問題から共有ができないという課題があり、導入に至ったとのことです。

導入後は物理的なコストの削減や情報共有のタイムラグがなくなるなどの効果が得られたと語られています。パナソニックでは、他のプロジェクトでもVDRの活用を検討しており、今後の動向も気になるところです。

まとめ|VDR(バーチャルデータルーム)を活用し安全に共有するために

M&Aプロセスにおいて、重要視されるポイントの一つが第三者に機密情報が漏れないことです。データルームは機密情報の保管や共有の面で重視されています。特に近年はVDRが普及し、セキュリティ面も高くなっていますが、インターネット上に公開している以上、情報漏洩のリスクがゼロになったわけではありません。どのようなデータルームを活用するかも慎重に判断し、安全な取引を行うことを関係者全員が共通認識として取り組むことが大切です。

導入に際しては初期コストや運用体制の整備、法令遵守などの注意点もあります。これらを考慮しつつ、上手に活用することで、企業は業務効率の向上やコスト削減が期待できます。VDRをまだ導入していない企業や個人の方は、ぜひこの機会にその利便性を検討してみてください。具体的なご相談や導入のサポートが必要であれば、専門のサービス提供者に問い合わせることをおすすめします。

M&Aや経営課題に関するお悩みやご相談は、M&Aロイヤルアドバイザリーにお気軽にご相談ください。経験豊富なアドバイザーが貴社の成長と成功を全力でサポートいたします。

CONTACT

お問い合わせ

当社は完全成功報酬ですので、

ご相談は無料です。

M&Aが最善の選択である場合のみ

ご提案させていただきますので、

お気軽にご連絡ください。