建設業のM&A事例5選!2025年最新の市場動向と売却の注意点

着手金・中間金無料 完全成功報酬型

建設業のM&Aは、近年急速に増加しています。その背景には、2025年問題による経営者の高齢化や若年層の人材不足という深刻な課題が存在します。このような時代の流れの中で、建設業界のM&Aは後継者を見つけ、事業を未来へと繋ぐための有力な手段として注目を集めています。

本記事では、建設業界におけるM&Aの市場動向や件数の変化、買収のメリット、そして売却時に注意すべきポイントを事例を交えて詳しく紹介します。建設業の買収・売却を検討している中小企業の経営者にとって、必見の内容となっています。今後の戦略を考える上で、重要なヒントが得られることでしょう。

目次

建設業界のM&A事例5選

建設業界のM&Aについて、過去の事例と共に紹介します。

メイホーエクステックが三川土建を買収

- 三川土建

- 新潟県

- 未上場

- 建設業界

- メイホーエクステック

- 岐阜県

- 未上場

- 建設業界

株式会社メイホーホールディングスは2023年1月、関連会社のメイホーエクステックを通じて、新潟県阿賀町を中心に土木工事などを手掛ける三川土建を4億400万円で取得しました。

メイホーエクステックは傘下の3社と三川土建との統合を図ることにより、単なるスケールメリットを超えた新たな価値を創出しようとしています。この提携により、各社の強みを融合させることで、人材交流や建設現場での経験、施工ノウハウの技術共有が実現し、経営資源の有効活用が促進されることが期待されます。

三川土建がメイホーグループに参画することについて合意に至った背景には、地域社会への貢献を強化する意図があるようです。今後、メイホーエクステックをはじめとする建設事業セグメントとのネットワーク強化が図られ、経営基盤の安定化に向けた取り組みが進められることが予想されます。

この動きは、社会や公共事業を取り巻く環境の変化に柔軟に対応し、地域のインフラや雇用、技術を守ることで、地域の活性化に寄与するものと考えられます。

買収費用の内訳は普通株式3億8000万円、アドバイザリー費用等2400万円です。

明和工業が笠井組を買収

- 笠井組

- 東京都

- 未上場

- 建設業界

- 明和工業

- 新潟県

- 未上場

- 建設業界

明和工業株式会社は2022年12月、株式会社笠井組を買収し、全株式を取得しました。創業から50年以上の歴史を持つ明和工業は、水道資機材の製造施工において全国の水道事業体に製品を提供しており、その実績は確固たるものです。しかし、農業土木やエネルギー産業といった新たな分野への進出を図る中で、優れた人材と豊富な実績を有する企業との提携を模索していました。

明和工業は笠井組をグループ企業として迎え入れることで、土木工事部門における技術力や人材育成を一層強化します。これにより、今後はより高品質なサービスを提供し、地域社会への貢献を深めることが期待されています。

参考:明和工業株式会社

OCHIホールディングスが芳賀屋建設を買収

- 芳賀屋建設

- 栃木県

- 未上場

- 建設業界

- OCHIホールディングス

- 福岡県

- 東証プライム

- その他販売・卸業界

OCHIホールディングスは2022年10月、芳賀屋建設株式会社を買収し子会社化しました。OCHIホールディングスは、建材・住宅設備機器の卸売を主な事業として、建材事業、加工事業、環境アメニティ事業、エンジニアリング事業、その他の5つの事業を展開しています。

今回買収に至った芳賀屋建設は、地域の発展と県民の安全で便利な生活向上を目指し、豊富な技術力を基盤に地元で確固たる地位を築いています。

OCHIホールディングスは、芳賀屋建設を子会社化することで、関東地方におけるエンジニアリング事業の拡大を図り、グループシナジーのさらなる追求を目指しています。この取り組みは、持続的成長を実現するための重要なステップであり、地域社会に貢献しながら新たな価値を創出することが期待されています。

参考:OCHIホールディングス株式会社|芳賀屋建設株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ

ヤマダホームズがホクシンハウスを買収

- ホクシンハウス

- 長野県

- 未上場

- 建設業界

- ヤマダホームズ

- 群馬県

- 未上場

- 建設業界

株式会社ヤマダホームズは2022年10月、ホクシンハウス株式会社の全株式を取得し、完全子会社化しました。ホクシンハウスは長野県で4,000棟を超える施工実績を持ち、特許技術「FB工法」を用いた住まいを提供しています。この工法は、住む人々に健康的な暮らしを実現しつつ、最高等級の耐震性と独自の全館空調システムを備えることで、ご家族の命と財産を守ることを目的としています。

ヤマダホームズは、ホクシンハウスを子会社化することで、ヤマダホールディングスグループの「暮らしまるごと」戦略をさらに強化します。この戦略に基づき、住宅建築や販売はもちろん、グループ内の家具家電の販売や住宅ローンなど金融面でのサービスも統合し、総合的な価値をお客様に提供することを目指します。

参考:株式会社ヤマダホームズ|ホクシンハウス株式会社の完全子会社化に関するお知らせ

ミライト・ホールディングスが西武建設を買収

- 西武建設

- 東京都

- 未上場

- 建設業界

- ミライト・ホールディングス

- 東京都

- 東証プライム

- 建設業界

株式会社ミライト・ホールディングスは2022年、西武建設株式会社の株式を約620億円で買収し、さらなる成長を目指す新たな一歩を踏み出しました。ミライトグループは主に通信キャリア向けの情報通信エンジニアリング事業やソリューション事業を展開しています。

また、西武建設は「社会に“信頼”され、“よろこび”を共有する、“活力”ある企業」を経営理念とし、1941年の設立以来、鉄道関連工事やエリア開発に強みを持つ総合建設会社として地域と社会の発展に貢献してきました。

今回の株式取得により、ミライトHDと西武建設はそれぞれの経営資源を相互に補完・共有・活用し、通信、建築、土木、電気、データ制御・EMSなどを組み合わせた未来の街づくりやグリーンエネルギー関連事業を、コンサルティング提案から設計・施工・運用までトータルに提供する『みらいドメイン』の積極的な展開の加速が期待されています。

参考:株式会社ミライト・ホールディングスによる西武建設株式会社の子会社化及び株式会社西武ホールディングスの子会社(孫会社)の異動を伴う株式譲渡契約締結のお知らせ

THANK YOU

お問い合わせが

完了しました

ご記入いただきました情報は

送信されました。

担当者よりご返信いたしますので、

お待ちください。

※お問い合わせ後、

2営業日以内に返信がない場合は

恐れ入りますが

再度お問い合わせいただきますよう、

よろしくお願い致します。

お急ぎの場合は

代表電話までご連絡ください。

建設業のM&Aの市場動向

建設業界ではM&A(企業の合併・買収)が活発に行われています。この動きの背景には、人口減少による市場の縮小や人手不足といった深刻な課題があります。こうした問題に対処するため、企業間の統合や連携が進められているのです。

特に中小企業では後継者不足が深刻化しており、M&Aを通じて経営資源を最大限に活用しようとする動きが顕著です。これにより、経営の安定や事業の継続を図る企業が増えています。

ここでは建設業界の市場規模や最新の動向について詳しく探っていきます。業界の変化を理解し、今後の戦略を考える上で、貴重な情報を提供します。

建設業界の市場規模

建設業界は、国内の経済を支える基盤であり、その市場規模は年々拡大しています。日本建設業連合会のデータによれば、2023年のGDP(国内総生産額)は591.9兆円で、その中で建設業は31.2兆円を占めており、産業全体の5.3%に相当します。また、同年のGDE(国内総支出)597.5兆円のうち、建設投資額は71.09兆円に達し、総支出の11.9%を占めています。

建設投資額は1992年に約84兆円のピークを迎えましたが、その後は徐々に縮小傾向を示し、2011年にはピーク時の半分となる42兆円まで落ち込みました。しかし、その後は東日本大震災の復興や東京オリンピックに伴う需要の高まりを受けて、再び増加傾向に転じています。

建設投資の内訳を見ると、全体の約64%が民間投資、約36%が政府投資によるものです。民間投資は主に建築工事が中心となり、一方で政府投資は土木工事がその半分以上を占めるなど、業界の構造が明確に表れています。これらのデータは、建設業界が今後も経済成長に寄与し続ける重要なセクターであることを示しています。

参考:

建設業界のM&Aの件数

建設業のM&A件数は、国内外の経済環境や業界の変革期に伴い、増加傾向を見せています。特に、老舗企業の後継者問題や技術革新の加速が、M&Aの推進要因となっているのです。

過去数年間のデータを振り返ると、特に2010年代以降、建設業界におけるM&Aは活発化しています。これは、大手ゼネコンから中小企業まで、さまざまな規模の企業が市場での競争力を高めるためにM&Aを戦略的に活用しているためです。具体的には、事業の多角化や地域拡大、新技術の導入を目的としたM&Aが増加しています。

さらに、近年の建設業界のM&Aは、単なる事業規模の拡大にとどまらず、環境対応やデジタルトランスフォーメーションの一環としても注目されています。持続可能性を重視した事業運営が求められる中、環境技術を持つ企業とのM&Aが進んでいます。また、DX(デジタルトランスフォーメーション)推進やIoT技術の導入など、最新技術を取り入れるためのM&Aも増加傾向にあります。

具体的な数値を見てみると、2024年の事業承継・引継ぎ支援センターによると、建設業のM&A件数は261件、全体の12.2%を占めています。また、M&A Onlineによれば、東証の適時開示で公表された建設業界のM&A件数は43件、取引総額は約1兆3000億円に達しています。さらに、2025年の1月から5月までの成約件数は25件に達しており、今後の動向がますます注目される状況です。

参考:中小機構|令和6年度 事業承継・引継ぎ支援センターの実績について

建設業のM&A増加の背景と課題

建設業のM&Aが増加傾向にある背景には、業界特有のさまざまな課題が影響しています。主な課題として以下の3つが挙げられます。

- 従業員の高齢化と人材不足

- 労働環境問題

- デジタル環境の導入の遅れ

それぞれについて詳しく解説します。

従業員の高齢化と人材不足

建設業界が抱える最も深刻な課題の一つは、若年層の人材不足と経営者および従業員の高齢化です。2025年3月のデータでは、建設業者数は48万3700業者、就業者数は477万人で、全就業者総数6,781万人の7%を占めています。事業者数と就業者数は2000年と比較すると大きく減少していますが、2018年以降は業者数がやや増加傾向にあり、就業者数は横ばい状態です。ただし、建設技能者数は年々減少しています。

年齢層を詳しく見ると、477万人の建設業就業者の中で最も多いのは65歳以上の80万人で、20代の就業者数は53万人です。全産業の55歳以上の就業率が32.4%、29歳以下の就業率が16.9%であるのに対し、建設業界では55歳以上が36.7%、29歳以下は11.7%と、就業者の高齢化と若年層の就業率の低さが浮き彫りになっています。この人材不足の背景には、業界の労働環境が影響していると考えられます。

参考:国土交通省|建設業許可業者数調査の結果概要/日本建設業連合会

建設業界の労働環境の実態

建設業界の年間の総実労働時間は、他の産業と比較して90時間以上長く、月の休日は5日~6日が50%以上を占めています。このような状況から、国土交通省はさまざまな取り組みを行っており、働き方改革を推奨しています。

建設業界の働き方改革

- 工期の適正化:著しく短い工期による請負契約の締結を禁止

- 週休2日の推進:適正な工期設定や経費補正を実施

- 施工時期の平準化に向けた取り組み

- 現場の処遇改善

- 技能労働者の賃金水準の引き上げ

こうした環境の中で、建設業界のM&Aを検討する経営者が増えています。その理由は、経営者と従業員の高齢化、若手人材の不足、そして後継者不在によるものです。この問題により、廃業する事業者も増加しています。

M&Aを実施することで、売り手企業は資金の確保と事業の承継が可能となり、買い手企業は必要な人員を確保できるメリットがあります。また、建設業界は他業種とのシナジー効果も高く、不動産業界やハウスメーカーなど、同業者以外とのM&Aも珍しくなくなっています。これにより、業界全体の活性化と持続可能な成長に寄与することが期待されています。

建設業界の倒産件数

東京商工リサーチのデータによると、2024年の建設業の倒産件数は1,924件に達し、前年比で13.6%増加。これは過去10年間で最多の数字です。

過去5年の建設業の倒産件数

| 2020年 | 1,247件 |

| 2021年 | 1,065件 |

| 2022年 | 1,194件 |

| 2023年 | 1,693件 |

| 2024年 | 1,924件 |

参照:東京商工リサーチ

また、建設業界の企業負債総額は1,984億5800万円に上り、3年連続で増加しています。業種別の倒産件数は以下の通りです。

- 建築工事業:301件

- 土木工事業:249件

- とび・土工・コンクリート工事業:179件

倒産理由の9割以上が破産であり、特に負債額が1,000万円から5,000万円未満の業者が最も多く見られます。2024年の負債額別の倒産件数は以下のようになっています。

負債額と倒産件数

- 1,000万円~5,000万円未満:倒産件数1,083件

- 5,000万円以上~1億円未満:364件

- 1億円以上~5億円未満:415件

- 5億円以上~10億円未満:41件

- 10億円以上:21件

このように、建設業界は厳しい経済状況に直面しており、特に中小規模の企業が大きな影響を受けています。

デジタル環境の導入の遅れ

建設業界が抱える課題の一つは、デジタル環境の導入の遅れです。特に、プロジェクト管理やコミュニケーションの効率化において、デジタルツールの活用が不足していることが顕著です。多くの企業が依然として紙ベースの管理や手作業に依存しており、これがプロジェクトの遅延やコスト超過の原因となっています。デジタル技術の導入が遅れることで、データの一元管理や分析が困難となり、迅速な意思決定が妨げられています。

この遅れの背景には、デジタル技術への理解不足や、導入に伴う初期投資の高さが挙げられます。また、高齢化した労働力がデジタルツールの使用に対する抵抗感を示すことも、導入のハードルとなっています。これらの課題を克服するためには、企業による積極的な教育研修の実施や、導入コストを抑えるための政府からの支援が必要です。

デジタル化がもたらすメリットは、業務の効率化だけでなく、労働環境の改善や若年層の労働力確保にもつながります。特に、若い世代が親しみやすいデジタルツールの導入は、新たな人材を引きつける重要な要素となるでしょう。したがって、デジタル環境の整備は、持続可能な業界の発展に不可欠な要素であり、各企業が積極的に取り組むべき課題です。

建設業界の種類と特徴

建設業のM&Aを理解するためには、業界特有の多様な業種とその特徴を把握することが大切です。日本のGDP(国内総生産)の約5%を占める建設業界は、建築物やインフラの建設に関わる幅広い業務を行っています。

建設業界の分類

建設業界は、建設業法で「建設工事の完成を請け負う営業」と定義されています。建設業は「土木分野」と「建築分野」の2つに大別されます。土木分野は、ダムや道路、鉄道などのインフラ事業を担い、建築分野はマンションやビル、商業施設、学校などの建築物を造る事業です。

建築業とは

建築業とは、建物の設計、施工、改修、維持管理を行う業種であり、その範囲は個人住宅から商業施設、公共施設に至るまで多岐にわたります。この業界は、新たに建物を建設する「新築工事」と、既存の建物を修繕や改築する「リフォーム工事」に大別されます。設計士や建築士が建物のデザインを担当し、建設会社が実際の施工を行います。また、電気、配管、内装といった専門工事は、それぞれの分野に特化した業者が担うのが一般的です。

日本における建築業は、都市再開発や公共事業の増加に伴い、安定した需要が見込まれています。しかし、高齢化や若年層の建設業離れが大きな課題となっており、これに対処するための技術革新や働き方改革が進められています。具体的には、BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)やAI技術の導入によって、設計から施工までのプロセスを効率化し、品質管理の向上を図る取り組みが進行中です。

また、環境問題への配慮が求められる時代背景の中、持続可能な建築材料の使用やエネルギー効率の高い建物の設計が重要視されています。このようなニーズに応えるため、建築業界では環境に優しい技術や素材の開発が進められています。

さらに、建築業のM&Aは、これらの技術導入や市場拡大を図るために活発化しています。企業は競争力を高めるため、他社との統合を模索しており、特に地域密着型の中小企業が大手企業と連携し、技術力や資本力を強化するケースが増えています。この流れは、建築業界全体の活性化を促すものと期待されています。M&Aを通じて新しい市場への進出や専門技術の獲得を目指す動きも見られ、企業間の統合は効率的な経営資源の活用を可能にし、業界全体の成長を促進する重要な手段となっています。

土木業とは

土木業とは、公共インフラの整備や土地の改良を目的とした建設業の一分野であり、道路、橋梁、ダム、トンネル、鉄道、港湾といった社会基盤を構築する工事を行います。この業界は人々の生活を支える基盤を作るため、社会的な重要性が非常に高く、その活動は国や地域の経済発展に直結しています。

土木工事は自然環境や地形に大きく影響を受けるため、計画から施工までのプロセスには高い専門性と技術力が求められます。設計や施工の段階では、地質調査や環境への配慮、資材の選定など多岐にわたる要素が考慮されます。近年では環境保護の観点から、持続可能な資源利用やエコロジカルな工法の導入が進んでおり、技術革新と共に業界の発展が期待されています。

また、土木業は地域社会との関係が深く、地元の雇用創出や経済活性化に寄与する重要な役割を果たしています。地方自治体との連携や協力が不可欠であり、地域の特性に合わせたプロジェクトが展開されることが多いです。さらに、災害復旧においても土木業の果たす役割は重大で、迅速な対応が求められます。

しかし、土木業界には課題も存在します。労働力不足や高齢化、技術者の育成が業界の持続的な成長を阻む要因となっています。これに対処するため、ICT技術の導入や働き方改革が進められています。特に、3D設計、ドローン、IoTの活用は、効率性の向上やコスト削減に貢献しています。

ここで注目されるのが、建設業界におけるM&A(合併と買収)の動きです。M&Aは企業の競争力を高めるための有効な手段であり、特に中小企業にとっては事業の継続や成長のための重要な選択肢となっています。技術力やノウハウの共有、資源の最適化を図ることで、業界全体の活性化を促進することが期待されています。

土木業は、未来の社会インフラを築くために欠かせない分野であり、その役割と重要性は今後も変わらず続いていくでしょう。技術革新と環境意識の高まり、そしてM&Aによる企業戦略の進化によって、土木業の未来はますます多様で持続可能なものになることが期待されています。

| 業界 | 業務内容 |

|---|---|

| 建築業 | 住宅・マンション・ビル・商業施設・ホテル・学校など建物 |

| 土木業 | 道路・河川・トンネル・橋などの社会インフラ |

建設業界は専門性の高い業界となるため、国土交通大臣または都道府県知事による許可が必要です。建設業許可が定められている業種は29種類あり、一式工事と専門工事に大別されます。

建設業許可が定められる29業種

| 一式工事 | 土木一式工事 建築一式工事 |

| 専門工事 | 大工工事 左官工事 とび・土工・コンクリート工事 石工事 屋根工事 電気工事 管工事 タイル・れんが・ブロック工事 鋼構造物工事 鉄筋工事 舗装工事 しゅんせつ工事 板金工事 ガラス工事 塗装工事 防水工事 内装仕上工事 機械器具設置工事 熱絶縁工事 電気通信工事 造園工事 さく井工事 建具工事 水道施設工事 消防施設工事 清掃施設工事 解体工事 |

ゼネコンとサブコン

建設業者は大きく「総合建設業」と「職別工事業」に分類されます。総合建設業は一般的に「ゼネコン」と呼ばれ、発注者から直接工事を請け負い、設計から施工までを一貫して行います。これに対して、職別工事業は「サブコン」として知られ、土木や大工工事など建設の一部分を専門的に請け負います。

ゼネコン

ゼネコンは「総合建設業者」の略称で、大規模な建設プロジェクトを総括的に管理し、計画から施工、完成まで全体を担当します。彼らは、建物やインフラの設計、資材の調達、施工管理、そして完成後のメンテナンスまでを一貫して行う能力を持つ企業です。大手ゼネコンは、国内外でのプロジェクトを手掛けることが多く、プロジェクトの複雑さや規模に応じて、専門知識を持つサブコンを下請けとして活用します。

サブコン

サブコンは「専門工事業者」のことを指し、特定の分野や工事に特化した業者です。例えば、電気工事、設備配管、内装仕上げなど、特定の技術や専門知識を活かしてゼネコンのプロジェクトを支援します。サブコンは、専門性の高さから、品質の高い施工を実現し、プロジェクトの効率化に貢献します。ゼネコンとサブコンの関係は、建設業界において互いに補完し合うものであり、プロジェクトの成功に不可欠です。

| 総合建設業(ゼネコン) | 建設における設計から施行までを一貫して行う(元請) |

| 職別工事業(サブコン) | 建設の一部分の工事を行う(下請) |

建設業界の特徴

建設業界には他の業界と異なる特有の特徴があります。主な4つの特徴を紹介します。

- 多重下請構造(ピラミッド構造)になっている

- 許認可制度がある

- 受注生産方式である

それぞれについて解説します。

多重下請構造(ピラミッド構造)になっている

建設業界の特筆すべき特徴の一つは、ピラミッド構造が形成されている点です。最上部に位置するゼネコンが元請けとして国や民間の発注者と契約を結び、プロジェクト全体を統括します。その後、ゼネコンはサブコンに各専門工事を委託し、必要に応じてさらなる下請業者に一部の工事を依頼するという流れが一般的です。

このように、ゼネコンがプロジェクト全体を監督し、リーダーシップを発揮する一方で、サブコンはその専門技術を駆使し、具体的な施工を担当します。この協働の仕組みが、建設業界の効率的な運営と高品質な成果物の実現を支えているのです。ゼネコンとサブコンは、それぞれ異なる役割を担いながら緊密に連携し、建設プロジェクトを円滑に進めています。

このピラミッド構造は、業界の特性を反映したものであり、各業者が持つ専門性が融合することで、プロジェクトの成功に寄与しています。

許認可がある

建設業者が500万円以上の工事を受注するためには、建設業許可が不可欠です。この許可は、営業所を置く都道府県に申請し、都道府県知事から取得する必要があります。ただし、ゼネコンのように複数の都道府県に営業所を持つ大企業の場合は、国土交通大臣からの許可が求められます。

建設業許可を取得するためには、いくつかの厳格な要件をクリアしなければなりません。具体的には、建設業での経営経験が5年以上の経営管理者を配置し、1級または2級の資格を持つ専任技術者を置くことが求められます。これらの要件を満たすことで、企業は許可を得ることができるわけですが、このプロセスには一定の時間を要することが一般的です。

このように、建設業界は高い専門性と厳しい規制が求められる分野です。許可を取得するためのプロセスは、企業の信頼性や技術力を高める要素として機能しており、業界全体の品質向上にも寄与しています。そのため、事業を立ち上げる際には、この許可取得が重要なステップとなります。

受注生産方式である

建設業界では、工事は基本的に発注者からの依頼を受けてから動き出します。このプロセスは一見当然のように思えますが、他の業界では商品や製品を先に作り、在庫を売る方式が一般的です。建設業界が特異なのは、施工にかかるコストが非常に大きいため、必ず契約を結んでから着手する必要があるという点です。

また、発注者によって仕事量や内容には波があるため、日雇いなど不安定な雇用契約を結んでいる労働者も多く存在します。このような状況が、建設業界における多重下請構造の背景にもなっています。仕事の波に柔軟に対応するために、さまざまな業者が協力し合い、プロジェクトを進める仕組みが形成されているのです。

このように、建設業界は発注者との関係性や雇用の不安定さが影響し合いながら、独特の運営スタイルを築いています。これが、業界全体の特性を形作る重要な要素となっています。

建設業のM&Aのメリット

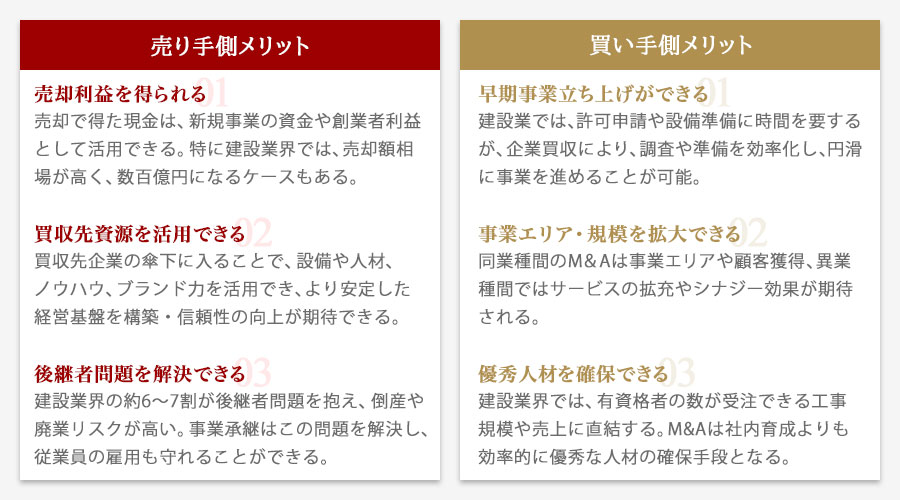

建設業界におけるM&Aは、売り手と買い手の双方に多くのメリットをもたらします。それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。

売り手のメリット

建設業を売却することによる主なメリットは以下の通りです。

- 売却利益が得られる

- 買収先の資源を活用できる

- 後継者問題を解決できる

- 従業員の雇用を守れる

売却利益が得られる

売却の最大のメリットは、株式の譲渡と引き換えに多くの現金を手に入れられる点です。この資金を新規事業の立ち上げや、創業者利益として保有することができます。建設業界では、売却額の相場が高く、数百億円になるケースもあります。このため、大きな資金を一度に獲得するためにM&Aを選択する企業が多いのです。

買収先の資源を活用できる

M&Aを通じて買収先企業の傘下に入ることで、その企業が持つさまざまな資源を活用できます。設備や機材に加え、人材やノウハウを得ることで、より安定した経営基盤を構築できるのです。また、買収先のブランド力を活かすことで、建設業者としての信頼性も向上します。

後継者問題を解決できる

建設業界では、約6〜7割以上の企業が後継者問題を抱えています。後継者が見つからない場合、倒産や廃業のリスクが高まりますが、M&Aによって事業承継を行えば、この問題を解決できます。これにより、従業員の雇用を守るだけでなく、オーナーも安心して退職できるのです。

従業員の雇用を守れる

M&A後、売却企業に雇われていた従業員の雇用は通常継続されます。事前に従業員の雇用について合意を交わすため、廃業による解雇のリスクを回避できるのです。これにより、従業員やその家族への影響を最小限に抑えることができます。

買い手のメリット

建設業を買収することによる主なメリットは以下の通りです。

- 早期の事業立ち上げができる

- 事業エリア・規模の拡大

- 優秀人材を確保できる

早期の事業立ち上げができる

新規事業を立ち上げる際、M&Aを行うことで時間を大幅に短縮できます。特に建設業では、許可申請や設備の準備に時間がかかりますが、対象企業を買収することで、調査や準備段階を効率化し、スムーズに事業を進めることが可能です。

事業エリア・規模の拡大

M&Aによって事業エリアと規模を拡大できます。営業や工事のエリアが広がり、隣接県への展開や地方への進出が実現します。また、買収先の既存顧客を取り込むチャンスも増えます。同業種間のM&Aは、新規エリア獲得のために非常に多く行われており、異業種間では提供可能なサービスの拡充とシナジー効果が期待できます。

優秀人材を確保できる

深刻な人手不足に悩む企業にとって、M&Aは優秀な人材を一気に確保する絶好の機会です。特に資格保有者や専任技術者を獲得するためには、M&Aが効率的な手段となります。建設業界では、有資格者の数が受注できる工事の規模に直結するため、売上を伸ばすためには人材確保が重要です。社内で育成するよりもM&Aで一気に優秀人材を確保するケースも少なくありません。

建設業のM&Aの注意点

建設業のM&Aにおいては、業界特有の注意点を理解することが成功への鍵となります。以下に、売り手と買い手それぞれの注意点を紹介します。

建設業を売却する際の注意点

建設業を売却する際には、いくつかの重要な要素を事前に考慮することが成功の秘訣です。

- 財務状況の正確な把握:自社の財務状況や業績を正確に把握し、売却価格に反映させることが重要です。適切な企業価値評価を行うことで、スムーズな売却プロセスが実現します。

- 売却先の選定:売却先の企業文化や経営方針が自社と合致しているかを慎重に確認しましょう。これにより、売却後の従業員や顧客への影響を最小限に抑えることができます。

- 許認可や資格の継承:建設業特有の許認可や資格の移転手続きについても注意が必要です。必要な手続きを適切に行うことで、事業の円滑な引き継ぎが可能になります。

- 地域との関係維持:地域との関係や取引先との信頼関係は、建設業にとって非常に重要です。売却プロセス中は、情報開示やコミュニケーションを慎重に行い、関係者に安心感を提供することが大切です。

- 専門家との連携:税務や法務の専門家と連携し、売却に伴う法的手続きや税務上の影響を詳しく検討することも欠かせません。これにより、予期せぬ税負担や法的トラブルを回避し、スムーズな売却を実現できます。

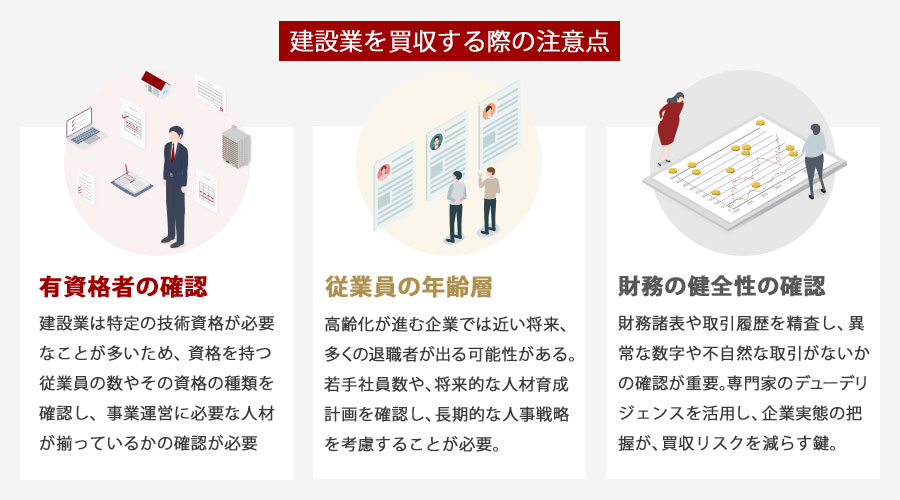

建設業を買収する際の注意点

建設業を買収する際には、いくつかの重要な要素を慎重に評価する必要があります。

- 有資格者の確認:有資格者の有無は、事業の運営に直結します。特定の技術資格が必要とされることが多いため、資格を持つ従業員の数やその資格の種類を確認し、事業運営に必要な人材が揃っているかをチェックしましょう。

- 従業員の年齢層:従業員の年齢層も重要な要因です。高齢化が進んでいる企業では、近い将来に多くの退職者が出る可能性があります。若手社員の数や、将来的な人材育成計画があるかを確認し、長期的な人事戦略を考慮することが必要です。

- 財務の健全性の確認:粉飾決算が行われていないかの確認は、企業の財務の健全性を判断する上で欠かせません。財務諸表や取引履歴を精査し、異常な数字や不自然な取引がないかを確認することが重要です。第三者の専門家によるデューデリジェンスを活用し、企業の実態を正確に把握することが、買収後のリスクを減らす鍵となります。

これらの注意点を考慮することで、建設業のM&Aが円滑に進み、売り手と買い手双方にとって成果を上げることが可能となります。成功するM&Aのためには、事前の準備と慎重な判断が必要です。

建設業のM&Aの譲渡費用は?事例から相場を検証

建設業におけるM&Aは、業界の再編やスケールメリットの追求、新たな技術や市場へのアクセスなどさまざまな目的で行われます。この動きは、企業の成長戦略において重要な役割を果たしています。

具体的な事例としては、地域密着型の建設会社が広域展開を図るために、他地域の同業者を買収するケースが挙げられます。このような戦略により、企業は新たな市場に迅速にアクセスし、顧客基盤を拡大することが可能となります。また、異業種の大手企業が建設業に新規参入するために、技術力のある中小企業を買収するケースも見られます。この場合、大手企業はその専門技術を活用して、競争力を高めることができます。

これらのM&A活動は、建設業界におけるイノベーションや効率化を促進し、企業が持続的に成長するための強力な手段となっています。業界のダイナミズムを反映したこれらの取り組みは、今後もますます注目されることでしょう。

建設業・土木業のM&Aの譲渡費用について事例とともに紹介します。

イチケンによる片岡工業の買収(譲渡費用26億5000万円)

株式会社イチケンは2024年、片岡工業株式会社を26億5000万円で買収し、子会社化しました。片岡工業は、千葉県を拠点とする創業130年以上の歴史を持つ企業で、土木工事、建築工事、舗装工事などを主な業務として地域インフラの整備に貢献してきました。公共工事を中心に確固たる信用を築いています。

イチケンは、2030年度までの長期経営計画「ビジョン2030」を策定し、「売上高1,000億円」、「営業利益率5%程度」、「総資産900億円前後」、「期末人員800名前後」といった目標を設定しています。それを達成するため、既存事業の強化や事業領域の拡大に努めています。

片岡工業を子会社化することで、イチケンは自社が持つ土木工事や舗装事業に関するノウハウを取得し、グループ全体のシナジーを追求し、企業価値の向上を目指していく方針です。

片岡工業の買収費用の内訳は普通株式25億円、アドバイザリー費用等1億5000万円です。

参考:株式会社イチケン|片岡工業株式会社の株式の取得(子会社化)に関するお知らせ

大盛工業による井口建設の買収(譲渡費用2億5600万円)

株式会社大盛工業は2018年、井口建設株式会社を2億5600万円で買収しました。井口建設は道路改良工事や河川工事、下水道工事など、公共工事を中心に事業を展開しており、土木工事業と不動産事業の二つの事業を展開しています。今回の買収では大盛工業は会社分割後の土木工事事業を主体とした法人を取得します。

これにより、グループの収益力向上および事業基盤の拡大を図り、グループ全体の企業価値向上を目指します。

井口建設の買収費用の内訳は普通株式2億3100万円、アドバイザリー費用等2500万円です。

参考:株式会社大盛工業|井口建設株式会社の株式の取得(子会社化)に関するお知らせ

工藤建設株式会社は2025年、株式会社松下工商を11億8300万円で買収しました。松下工商は神奈川県に本社を構え、新設橋梁工事や大型地下構造物を中心に土木工事業を展開しており、インフラ整備や改修工事を通じて地域の発展に寄与してきました。最近では鉄道関連の大規模修繕工事や耐震補強工事に特化し、設立以来確固たる信用を築いています。

工藤建設による松下工商業の買収(11億8300万円)

工藤建設は、2024年7月に新中期経営計画をスタートさせ、既存事業の強化や業容の拡大、新規事業の創出に向けて積極的に取り組む方針です。松下工商を子会社化することにより、同社が持つ土木工事のノウハウや高い技術力を有する技能者がグループに加わり、シナジーを追求することで企業価値の向上を目指しています。

参考:工藤建設株式会社|株式会社松下工商の株式の取得(子会社化)に関するお知らせ

これらの事例を見てみると、譲渡費用は数億から数十億円に及んでいますが、売却価格は企業の規模、業績、地域性、技術力など多くの要因によって影響を受けていることが分かります。

譲渡費用の算出には通常、売上高やEBITDAを基にした倍率が用いられますが、建設・土木業界特有のリスク要因やプロジェクトの受注状況、公共工事への依存度なども査定に大きく影響します。中小規模の取引では、売上高の0.5倍から1.5倍程度が相場とされていますが、案件の性質や交渉力によってはこの範囲を大きく上下することもあります。

さらに、譲渡費用にはデューデリジェンスや契約書の作成、法務手続きなどの諸費用も含まれます。そのため、事前に詳細な見積もりを取ることが非常に重要です。特に建設業界では、プロジェクトの進捗状況や資産評価が複雑になることが多いため、専門家のサポートを受けることが成功の鍵となります。

適切なアドバイザリーを活用し、慎重に準備を進めることで、M&Aプロセスを円滑に進められるだけでなく、最終的な成功をより確実なものにすることができるでしょう。こうした入念な計画と準備が、将来の成長を見据えた戦略的な選択を可能にします。

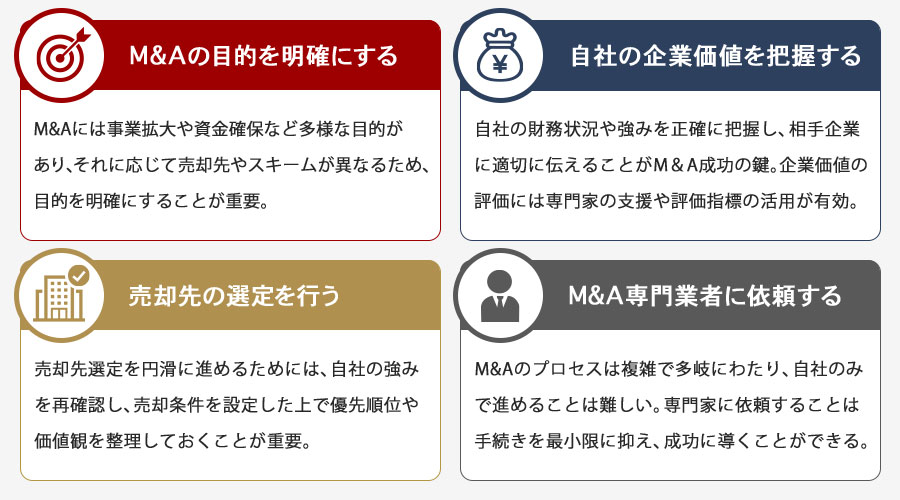

建設業のM&Aを成功させるポイント

建築業のM&Aを成功させるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。

M&Aの目的を明確にする

M&Aを行う目的は多岐にわたります。事業拡大、新技術の伝承、新事業への資金確保など、目的を明確にすることが成功の第一歩です。特に、第三者に事業を承継する場合は、目的に応じて売却先や選択するスキームが異なるため、なぜM&Aを行うのかをしっかりと定義しておくことが、適切な売却先選定につながります。

自社の企業価値を把握する

M&Aを成功させるためには、自社の財務状況や強みを正確に把握し、相手企業に適切に伝えることが重要です。企業価値を適正に評価するためには、専門家のサポートを受けることが推奨されます。評価指標を活用することで客観的かつ効果的に企業価値を算定することができます。

売却先の選定を行う

M&Aの目的を明確にした後は、自社の強みを再確認し、売却条件を設定することが必要です。双方が納得できる取引を実現するためには、売却先企業の選定において優先順位や価値観をあらかじめ決めておくと良いでしょう。これにより、取引を円滑に進めることが可能になります。

M&A専門業者に依頼する

M&Aのプロセスは複雑で多岐にわたるため、事業を経営しながら自社のみで進めるのは現実的には難しいことが多いです。そのため、多くの企業がM&Aアドバイザリーの専門家を活用しています。専門家に依頼することで、複雑な手続きを最小限に抑えつつ、M&Aを成功に導くことができるでしょう。

これらのポイントを意識し、戦略的かつ計画的にM&Aを進めることで、建築業界における取引の成功を目指すことが可能です。ビジョンを持って進むことが、未来の成長につながります。

まとめ|建設業の特色の理解がM&A成功の道

建設業のM&Aを成功させるためには、業界特有の特色を深く理解することが大切です。まず、建設業界は公共事業やインフラ整備と密接に関わっているため、政策や経済状況の影響を受けやすいという特徴があります。このため、M&Aを進める際には、外部環境の変化を見据えた戦略的な計画が求められます。

また、人材不足や従業員の高齢化といった課題がある中で、適切な人材の確保や育成も重要です。さらに、労働環境の改善やデジタル技術の導入による効率化が急務となっています。これらの要素を踏まえた上で、売り手と買い手双方にとって有益な取引を実現するには、明確な目的設定と企業価値の正確な評価が求められます。加えて、信頼できる専門家の支援を受けることで、リスクを最小限に抑えつつ、スムーズな交渉を進めることが可能になります。

このように、建設業の特色を理解し、戦略的にM&Aを進めることで、持続的な成長と競争力強化を目指すことができるのです。

M&Aロイヤルアドバイザリーでは、M&Aや事業承継の初期的な関心でもご相談いただけます。事業承継には時間がかかるものなので、早い段階で情報収集を行い、M&Aを含めた最適な解決策を検討することが重要です。

今後のプランを考えるためにも、ぜひM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。

CONTACT

お問い合わせ

当社は完全成功報酬ですので、

ご相談は無料です。

M&Aが最善の選択である場合のみ

ご提案させていただきますので、

お気軽にご連絡ください。