後継者不足とは?原因から解決策まで中小企業が知るべき現状徹底解明

着手金・中間金無料 完全成功報酬型

後継者不足の問題は、今や多くの中小企業にとって深刻な課題です。少子高齢化の影響で若年労働力が減少し、経営者自身も高齢化が進む中、親族や従業員の中から後継者を見つけられないケースが増加しています。

後継者不足の解決策の一つとして注目されているのが、M&Aを活用した事業承継です。M&Aは事業の売却にとどまらず、従業員の雇用を守り、企業の伝統や技術を次世代に引き継ぐための有力な手段となります。

本記事では、後継者不足の現状とその原因を詳しく分析し、状況に応じた承継対策や後継者問題の対策を提案します。後継者不足に悩む経営者の方々にとって、問題解決の一助となれば幸いです。

目次

後継者不足とは?現状と課題をわかりやすく解説

後継者不足とは、企業や組織において事業を引き継ぐ後継者が不在の状況を指します。特に中小企業では、経営者の高齢化が進む一方で、親族や社内に後継者となる人物が見つからないケースが増えています。

後継者不足の問題は、企業の存続や成長にも大きな影響を及ぼします。適切な後継者がいない場合、経営の引き継ぎが円滑に行われず、結果として企業の競争力が低下したり、最悪の場合、廃業に追い込まれる可能性もあります。

後継者不足の課題を解決するためには、早期からの人材育成や、外部からの人材登用、またはM&A(合併・買収)を活用した事業承継など、多様なアプローチが必要です。事業承継の対応の遅れは、企業の問題に限らず、地域経済や社会全体にも波及する懸念があるため、企業は自社の状況に応じた戦略を立て、長期的な視点で後継者問題に取り組むことが求められます。

後継者不在率

後継者不足の問題は現在、日本の中小企業・小規模事業者において極めて深刻な課題となっています。2024年に全国27万社を対象に実施された調査では、14.2万社が後継者が「いない」または「未定」と回答しており、これは全体の52.1%を占めています。また、後継者不在率は年々増加傾向にあり、2025年は62.6%となっています。後継者不在率の推移は以下のとおりです。

| 年度 | 後継者不在率 |

| 2019年 | 55.61% |

| 2020年 | 57.53% |

| 2021年 | 58.62% |

| 2022年 | 59.90% |

| 2023年 | 61.09% |

| 2024年 | 62.15% |

| 2025年 | 62.60% |

さらに、中小企業庁の資料では、2025年には70歳を超える中小企業・小規模事業者の経営者が約245万人に達すると見込まれており、そのうち約127万社が廃業に追い込まれる可能性があります。これにより雇用の喪失や地域経済への悪影響が懸念されており、後継者不足問題は企業単位の課題に留まらず、日本経済全体にとって無視できない問題となっています。そのため、政府も事業承継に関するさまざまな対策を行っています。

参考:東京商工リサーチ

地域別の後継者不足問題

後継者不足は全国的な課題ですが、地方において特に深刻化しています。地方では若年層が都市部に流出し人口が減少していることや、高齢化の影響で後継者が見つかりにくい状況が続いています。また、地方特有の産業(農業、漁業、伝統工芸など)は若い世代にとって魅力的に映りづらいことも後継者不足の原因となっています。

地域別の後継者不在率上位5位は以下のとおりです。

| 都道府県 | 2024年後継者不在率 |

| 秋田県 | 72.3% |

| 鳥取県 | 70.6% |

| 島根県 | 66.5% |

| 北海道 | 65.7% |

| 沖縄県 | 65.3% |

地方自治体や政府は、地域特化型の後継者育成プログラムや都市部からの人材還流を促進する政策を進めていますが、効果的な解決策が未だに十分に見出されていないのが現状です。

後継者不足は地域経済の衰退だけでなく、文化や技術の継承にも影響を及ぼします。特に伝統産業や地場産業においては、後継者不在がそのまま技術の断絶につながりかねません。このため、後継者育成は単なる経済活動の継続に留まらず、文化的な価値の保護とも深く関連しています。

参考:帝国データバンク

業種別の後継者不足問題

後継者不足は業種によって影響の度合いや課題が異なります。それぞれの業種が抱える独自の問題を理解し、適切な対策を講じることが事業存続の鍵となります。特に製造業や建設業など、技術やノウハウの継承が不可欠な業界では、後継者不足の問題が顕著です。

業種別の後継者不在率上位5位は以下のとおりです。

| 業種 | 2024年後継者不在率 |

| 建設業 | 59.3% |

| 小売業 | 56.8% |

| サービス業 | 55.5% |

| 不動産業 | 52.9% |

| 卸売業 | 48.8% |

業種中分類別の後継者不在率は以下のとおりです。

| 業種中分類 | 2024年後継者不在率 |

| 自動車・自動車小売 | 64.9% |

| 職別工事業 | 63.0% |

| 医療業 | 61.8% |

| 専門サービス | 61.0% |

| 設備工事業 | 60.1% |

後継者不足の問題を抱えている業界の課題について解説します。

建設業

建設業は後継者不足が特に深刻な業界のひとつです。職人技術への依存度が高く、個人経営が多いため、技術やノウハウを引き継ぐことが難しくなっています。さらに、若年層の業界離れが進む中で、人材不足が慢性化している状況です。

加えて、顧客との信頼関係や仕事の進め方が経営者個人に強く結びついている場合が多く、第三者への承継が困難であることも課題です。公共工事の減少や人口減少による需要の不透明さも、後継者に意欲を持たせにくい要因となっています。

製造業

製造業、特に中小規模の町工場では、独自技術や職人の技能が事業の中心となっているため、その継承が難しい状況です。これらの技術が十分に文書化されていない場合、後継者が学ぶには多くの時間と労力が必要となり、心理的なハードルが高まります。

さらに、グローバル競争の激化や国内市場の縮小により、将来的な収益性への不安が事業承継の妨げとなっています。第三者へのM&Aを試みても、特殊な技術や設備の価値を適切に評価することが難しく、買い手とのマッチングが成立しづらいという課題もあります。

小売業

小売業では、地域密着型の営業形態が多いため、後継者が収益性や将来性に不安を感じるケースが増えています。特に、全国規模のチェーン店やEC市場の台頭により、競争環境が厳しくなっていることが独立型店舗の存続を困難にしています。

また、店主の接客スタイルや顧客との関係性が店舗の価値そのものとなっている場合、経営者交代によってその魅力が失われる懸念があるため、後継者が現れにくい状況です。親族に後継者がいない場合でも、第三者承継は容易ではなく、閉店を選ばざるを得ないケースが増えています。

飲食業

飲食業は、長時間労働や不安定な経営環境が継承への障壁となっています。原材料費の高騰や人手不足も加わり、家業としての継承が心理的にハードルの高いものとなっています。

飲食店の魅力は料理の味や接客、店の雰囲気といった要素が経営者個人の感性に依存しているため、事業承継後に店舗の魅力が維持されるかどうかが不安視されることが多いです。親族内に後継者がいない場合でも、第三者への承継はレシピや既存顧客の維持などの課題があり、閉店を選ぶ店舗が後を絶たない状況です。

農業・林業・水産業

農業や林業、水産業といった一次産業では、後継者不足が長年続いている問題です。特に農業では、経営者の高齢化に伴う耕作放棄地の増加が進み、地域の景観や食料供給体制に悪影響を及ぼしています。

また、都市部への人口流出や労働負担への不安から、若年層の承継意欲は低下しています。林業や水産業でも同様に、体力を要する作業や自然環境に左右される事業特性により、新しい担い手の確保が困難な状況が続いています。これらの産業が衰退すると、地域経済や自然資源の持続可能性にも大きな影響を及ぼします。

後継者不足による倒産

後継者不足による倒産件数は現状、増加傾向にあります。2024年度は507件であり、前年度と比べると減少していますが、例年と比較するといまだに高い水準であり、長期で見ると増加していることがわかります。

| 年度 | 倒産件数 |

| 2020年 | 445件 |

| 2021年 | 476件 |

| 2022年 | 487件 |

| 2023年 | 586件 |

| 2024年 | 507件 |

後継者不足により法的整理を行った業界の内訳は以下のとおりです。

- 建設業:127件

- 製造業:88件

- サービス業:87件

- 小売業:82件

- 卸売業:74件

- その他:49件

後継者不足の実態を理解し、各企業が後継者を早期に見つけるための対策を行うだけでなく、地域や業界全体での対策も重要となります。

THANK YOU

お問い合わせが

完了しました

ご記入いただきました情報は

送信されました。

担当者よりご返信いたしますので、

お待ちください。

※お問い合わせ後、

2営業日以内に返信がない場合は

恐れ入りますが

再度お問い合わせいただきますよう、

よろしくお願い致します。

お急ぎの場合は

代表電話までご連絡ください。

後継者不足を招く主な原因

後継者不足は現在、多くの中小企業が直面している深刻な問題です。後継者不足を招く主な原因として以下が挙げられます。

- 少子高齢化

- 経営環境の変化

- 負債の引き継ぎの不安

- 事業承継対策の遅れ

- 事業承継支援に関する情報不足

それぞれについて解説します。

少子高齢化

日本の少子高齢化は、後継者不足の大きな要因の一つです。出生率の低下により若年層の人口が減少している一方で、高齢者の人口割合は増加しています。

| 年代 | 2024年の人口構成比 |

| 65歳以上 | 29.3% |

| 15歳~64歳 | 59.5% |

| 15歳未満 | 11.2% |

以前は経営者の子どもや親族が会社を引き継ぐ親族内承継が一般的でした。しかし、経営者に子どもがいないなどの理由によって、家族内で後継者が見つからないケースも増えており、これが後継者不足の要因となっています。

さらに、経営者の高齢化により、後継者を育成する時間が限られているという問題も浮上しています。少子高齢化による人口構造の変化は、単に後継者不足を引き起こすだけでなく、地域経済の活力低下や産業の衰退といった更なる問題を引き起こす可能性も避けられません。

これに対処するためには、国や地方自治体による事業承継の支援対策の活用や、親族内承継以外の事業承継の検討も視野に入れる必要があります。また、親族や社内に後継者候補がいる場合には早期の後継者育成プログラムの策定が求められます。

経営環境の変化

後継者不足の原因の一つとして、企業を取り巻く経営環境の変化も挙げられます。市場の競争激化や技術革新のスピードアップ、さらには消費者ニーズの多様化が進む中で、事業承継を行う際の課題も複雑化しています。これらの変化は、後継者候補が経営に対して抱く不安や負担感を増大させ、結果として後継者不足を深刻化させる要因となっています。

具体的には、以下のような経営環境の変化が後継者不足に影響を与えています。

- 市場競争の激化:競争がますます激しくなる中で、企業経営の難易度が上昇し、後継者が「経営を成功させられるだろうか」という不安を感じやすくなっています。

- デジタル化・IT技術の進展:急速なデジタル化により、従来の経営経験やノウハウだけでは対応しきれない場面が増加しています。これにより、後継者には新たなスキルや知識が求められるようになっています。

- 消費者ニーズの多様化:消費者の嗜好が複雑化する中で、事業の方向性や戦略を見直す必要があり、後継者には従来よりも幅広い能力が求められるようになっています。

- グローバル化の進展:海外市場の開拓や国際競争への対応が必要となり、後継者にはグローバルな視点や戦略が求められることが増えています。

- 経済不透明感と社会情勢の変動:経済や社会の先行きが読みづらい状況が続く中、後継者が事業の将来性に対してリスクを感じ、承継をためらうケースが増加しています。

このような経営環境の変化により、後継者候補は従来以上に高度な経営スキルや柔軟な対応力を求められるようになっています。そのため、後継者不足の問題は単に人材の数的不足だけでなく、質的な面でも深刻化していると言えます。

企業がこの課題に対応するためには、後継者の育成だけでなく、経営環境の変化に即した支援や外部からの経営資源の活用も大切です。例えば、専門家の助言を受けたり、優秀な人材の確保、後継者候補に十分なスキルや経験を積ませるなどが有効な解決策となります。

負債の引継ぎの不安

後継者不足の原因として、負債の引継ぎに対する不安も大きな要因となっています。事業承継では、単に経営権を引き継ぐだけでなく、過去の負債や保証債務も引き継ぐこともあり、これが後継者候補にとって大きな心理的負担となっています。

特に、過去の設備投資や運転資金の借入金、取引先への保証債務など、負債の内容が複雑で多岐にわたる場合、これらの負債を引き継ぐことへの不安は、後継者が事業承継に踏み切れない理由の一つとなっています。

後継者が感じる主な不安には以下のようなものがあります。

- 借入金の返済負担:過去の設備投資や運転資金の借入金返済が経営に重くのしかかる。

- 保証債務の引継ぎ:取引先や金融機関への連帯保証責任も後継者が負担する必要がある。

- 財務状況の不透明さ:負債の詳細やリスクが十分に把握できない場合、不安が大きくなる。

- 経営リスクの増大:負債の負担が増えることで、経営の自由度が制約され、資金繰りにも影響が出る。

これらの不安は後継者候補の経営意欲を削ぎ、事業承継を遅らせたり、断念する原因となることが少なくありません。特に負債の内容が明確でない場合や財務情報の開示が不十分な場合、後継者はリスクを過大評価し、承継に対して慎重になりがちです。

この問題に対処するためには、企業が負債や財務状況を早期に整理し、後継者と共有することが重要です。財務状況を透明化することで、後継者が負債の状況やリスクを正確に理解できるようになり、不安を軽減することができます。また、負債整理や専門家の助言を活用することで、負債引継ぎに伴うリスクを最小限に抑えることも可能です。

企業が早い段階から負債の整理と状況共有を進めることで、後継者不足の問題解決に向けた重要な一歩を踏み出すことができます。経営の継続性を確保するためにも、こうした取り組みを積極的に進めることが求められています。

事業承継対策の遅れ

事業承継の遅れは、後継者不足の問題を深刻化させる大きな課題です。多くの企業で経営者の高齢化が進む一方で、事業承継の準備や計画が後回しにされるケースが目立ちます。その結果、後継者の育成や適切な承継手続きが十分に行われず、企業の存続リスクが高まっています。

事業承継が遅れる主な原因として以下の点が挙げられます。

- 経営者自身が引退時期を明確に決められず、決断が遅れる

- 後継者候補が見つからない、または育成が進んでいない

- 社内外での調整や合意形成が難航する

- 承継計画の策定や専門家への相談が遅れる

これらの要因が重なることで、事業承継は後手に回り、経営者の高齢化による判断力の低下や企業経営の不透明さが進行します。その結果、後継者が見つからない状況に陥り、廃業や倒産のリスクが増大するということもあります。

事業承継の遅れが引き起こす問題として以下が挙げられます。

- 後継者の育成期間が不足し、十分な経営能力が育たない

- 従業員や取引先に不安が広がり、企業の信用が低下する

- 経営者の健康問題や突発的な退任に対応できないリスクが発生する

- 資産評価や税務対策が不十分で、経済的負担が増加する

- 承継が円滑に進まず、事業の継続性が損なわれる

これらのリスクを回避するためには、早期に事業承継の計画を立て、計画的な準備を進めることが不可欠です。具体的には、後継者の早期選定と育成、専門家の活用、社内外の関係者との調整を重視し、リスクを軽減しながら円滑な事業承継を目指すことが重要です。

事業承継支援に関する情報不足

政府は後継者不足の課題解決に向けて様々な事業承継支援策を実施していますが、その情報が十分に中小企業の経営者に届いていない現状があります。特に地方の中小企業では、支援策の存在や内容を知らず、結果的に活用できていないケースが多く見受けられます。これは後継者不足問題の解決を遅らせる要因の一つとなっています。

現在、政府が提供している代表的な事業承継支援策には以下のようなものがあります。

- 事業承継補助金:後継者育成や事業引継ぎに伴う費用を補助する制度。

- 専門家派遣事業:経営アドバイザーやM&Aの専門家を企業へ派遣し、承継をサポート。

- 税制優遇措置:事業承継時の贈与税や相続税を軽減する制度。

- M&Aマッチング支援:企業間のマッチングを支援し、第三者への承継を促進。

これらの支援策は、後継者不足や事業承継の課題を抱える企業にとって非常に有効なものですが、認知度が低いため活用されていないケースが多いのが現状です。地方の経営者は特に情報不足により、こうした支援策を知らないまま承継に悩み続けていることが問題となっています。

情報不足を解消し、支援策を効果的に活用するためには、自治体や商工会議所、専門家との連携が欠かせません。経営者自身が積極的に情報を収集し、事業承継計画の早期策定に取り組むことで、後継者不足の解決に繋がります。

後継者不足問題がもたらす企業や社会への影響

後継者不足問題は、企業だけでなく社会全体にも大きな影響を及ぼしています。特に廃業が増えることで、地域経済や雇用、産業構造、さらには若年層の地元離れといった様々な課題を引き起こします。企業や社会に与える影響として主に以下が挙げられます。

- 廃業による地域経済への影響

- 雇用や技術の喪失

- 産業構造の偏りと供給バランスの崩壊の可能性

- 若年層の地元離れの加速傾向

それぞれを詳しく解説します。

廃業による地域経済への影響

後継者が見つからず廃業に追い込まれる企業が増えると、地域経済に深刻な打撃を与えます。地方では、地元に密着した事業者が地域の生活を支える重要な役割を果たしており、店舗や工場の閉鎖は生活インフラの衰退や人口減少を加速させる要因となります。

さらに、地域内でのお金の流れが停滞し、消費や投資の活力が失われることで、地域経済全体が弱体化します。一つの企業の廃業が連鎖的に周囲の企業や住民、自治体に影響を及ぼすことも少なくありません。

雇用や技術の喪失

企業が存続できなければ、従業員の雇用も維持できなくなります。特に長年勤めてきた中高年層にとって、突然の失職は再就職が難しいこともあり、大きな打撃となります。

また、熟練した職人が持つ技能や、地域に根ざしたサービスのノウハウなど、企業が長年にわたり蓄積してきた無形資産も承継されないまま失われる恐れがあります。こうした技術やノウハウの断絶は、産業の競争力を低下させるだけでなく、長期的には国全体の経済成長にも悪影響を及ぼす可能性があります。

産業構造の偏りと供給バランスの崩壊

後継者不足による廃業が特定の業種や地域で相次ぐと、供給体制に偏りが生じます。例えば、地元の製造業や建設業、小売業、サービス業が縮小すると、地域に必要な物資やサービスが外部依存となり、コスト増加や供給の遅延などの問題を引き起こす可能性があります。

農業・林業・水産業といった一次産業でも同様で、生産力の低下は食料自給率や資源管理に悪影響を及ぼします。このように、後継者不足は経済の基盤となる供給バランスを崩し、産業の健全な循環を阻害する要因となりかねません。

若年層の地元離れの加速

後継者不足は、若年層が地元を離れる要因にもなっています。地域に根ざした中小企業が廃業することで地元で働ける選択肢が減り、若者は自然と都市部や他の地域への就職や移住を選ぶようになります。

特に家業の継承が視野に入らない場合、地元に住み続ける理由が見い出せなくなり、結果として地域社会の持続性がさらに脅かされることになります。若い世代が地元を離れると、新たな後継者候補が生まれにくくなり、廃業や人口流出がさらに進むという悪循環に陥ってしまいます。

後継者不足問題は、一企業の存続に留まらず、地域社会全体に影響を及ぼす構造的な課題でもあります。地域経済や雇用の安定、産業の健全な循環、地元に住む若年層の定着を守るためにも、事業承継の問題を早急に解決することが必要です。企業や地域、政府が一丸となって対策に取り組むことが求められています。

後継者不足問題の解決策

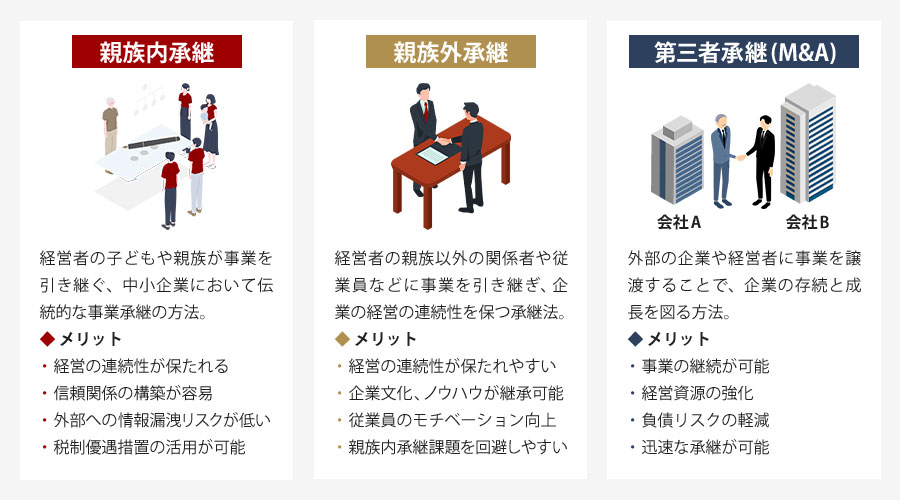

後継者不足への対策として、早い段階で後継者を育成し、計画的に事業承継の準備を進めることが重要です。事業承継の方法には、「親族内承継」「親族外承継」「第三者承継(M&A)」の主に3つがあり、それぞれにメリットと課題があります。

近年では、従来の親族内承継が減少傾向にある一方で、従業員承継やM&Aといった外部からの承継を積極的に検討するケースが増えています。これは、後継者不足が深刻化する中で、親族内に適任者がいないことや、経営の専門性を求める動きが進んでいることが背景にあります。

| 年度 | 親族内承継の割合 | 内部昇格 | M&A |

|---|---|---|---|

| 2020年 | 39.3% | 31.9% | 17.2% |

| 2021年 | 38.7% | 31.4% | 18.6% |

| 2022年 | 37.6% | 33.3% | 18.6% |

| 2023年 | 36.0% | 34.4% | 19.4% |

| 2024年 | 32.2% | 36.4% | 20.5% |

後継者不足問題を解決するためには、親族内承継だけに固執せず、従業員承継や社外人材の登用、さらにはM&Aといった多様な選択肢を検討することが重要です。

参考:中小企業庁|親族内承継に関する現状分析と今後の検討の方向性について

親族内承継

親族内承継は、経営者の子どもや親族が事業を引き継ぐ方法であり、日本の中小企業において長く採用されてきた伝統的な事業承継の形態です。後継者不足の対策としてまず検討されることが多いですが、少子化や若者の都市部志向などの影響により、近年ではその割合が減少しています。

親族内承継には、経営の連続性を保ちやすいという特徴がありますが、一方で後継者候補が不在の場合や、後継者に十分な経営スキルがない場合には課題が生じます。

親族内承継には、以下のようなメリットがあります。

- 経営の連続性が保たれる:家族間での承継により、企業文化や経営方針が引き継がれやすく、従業員や取引先に安心感を与えることができます。

- 信頼関係の構築が容易:親族間の強い信頼関係が既存のため、経営者と後継者が協力してスムーズに事業を進められます。

- 外部への情報漏洩リスクが低い:承継に関する計画や財務情報が家族内で管理されるため、外部に情報が漏れるリスクが少なくなります。

- 税制優遇措置の活用が可能:贈与税や相続税の軽減措置を利用できる場合があり、経済的負担を軽減することが可能です。

一方で、親族内承継には以下のような課題やリスクが伴います。

- 後継者候補の不足:少子化や若者の事業承継意欲の低下により、親族内に適任者がいない場合があります。また、子どもが都市部志向である場合、地元での事業承継を希望しないケースも増えています。

- 親族間の対立や感情的な問題:経営方針や事業の方向性を巡り、家族内で意見が対立し、感情的なトラブルが生じることがあります。

- 経営スキルの不足:後継者が十分な経営経験や知識を持たない場合、事業運営が停滞し、企業の成長が阻害される可能性があります。

- 負債やリスクの引継ぎへの不安:事業承継に伴い財務状況の把握が不十分な場合、負債の引継ぎが心理的な障壁となることがあります。

親族内承継を円滑に進めるためには、以下の対策が重要です。

- 早期の後継者選定と育成:後継者候補を早い段階で選び、経営ノウハウやスキルを計画的に伝授することが必要です。長期的な視点で育成を進めることが、企業の安定した継続につながります。

- 経営に関する教育・研修の充実:後継者が経営に必要な知識やリーダーシップを習得できるよう、外部研修やセミナーを活用することが効果的です。

- 家族間のコミュニケーション強化:経営方針や事業計画について意見交換を頻繁に行い、相互理解を深めることで、家族間のトラブルを防ぎます。

- 専門家の活用:税理士や事業承継コンサルタントの助言を受けることで、税務対策や承継計画をスムーズに進めることができます。外部の視点を取り入れることで、感情的な問題も整理しやすくなります。

親族内承継は、企業文化や経営方針の継続性を重視する企業にとって信頼性の高い方法ですが、現代の少子化や若者のライフスタイルの変化を踏まえると、従来通りの方法ではうまくいかない場合もあります。そのため、早期の計画と後継者育成に加え、必要に応じて親族外承継やM&Aも視野に入れる柔軟な対応が求められます。成功の鍵は、長期的な視点での準備と、家族内の協力体制を築くことにあります。

親族外承継(従業員承継)

従業員承継は、社内で働く幹部や中核人材に経営を引き継ぐ方法であり、親族内に適切な後継者がいない場合に有効な選択肢です。会社の業務や企業文化をよく理解している従業員が後継者となるため、経営の移行が比較的スムーズで、取引先や従業員からの信頼も得やすいのが特徴です。従業員にとっても、自分が築いてきた会社を将来にわたり維持できるというモチベーションが生まれるメリットがあります。

一方で、従業員承継には株式の取得や借入れに伴う経済的負担、経営者としての責任への不安などがあり、後継者候補が承継をためらうこともあります。また、法務や税務面の準備が不足している場合、企業の経営権や株主構成の整理がうまく進まず、承継が頓挫するリスクもあります。

従業員承継の主なメリットとして以下が挙げられます。

- 経営の連続性が保たれる:従業員は会社の業務プロセスや企業文化を熟知しているため、事業の方向性を大きく変えることなく引き継ぎやすい。

- 企業文化やノウハウの継承が可能:長年培ってきたノウハウや従業員との信頼関係が維持されるため、事業の安定性が高い。

- 従業員のモチベーション向上:従業員が経営に参加することで、会社への責任感ややりがいが増加し、企業全体の士気を高める効果が期待できる。

- 親族内承継の課題回避:親族間の対立や感情的な問題を避け、円滑な事業承継が実現しやすい。

ただし、従業員承継には以下のような課題やリスクがあり、注意が必要です。

- 後継者候補の選定が難しい:従業員の中に適任者がいない場合、承継が進まない可能性があります。また、適任者がいても経営への意欲を持たせるのが難しい場合があります。

- 経営スキルの不足:従業員が十分な経営スキルやリーダーシップを持っていない場合、事業承継後に経営が停滞するリスクがあります。

- 手続きや調整の複雑さ:株式の取得や資金調達、税務処理など、法務・税務面での調整が必要となり、計画的な準備を怠ると承継が困難になることがあります。

- 外部からの理解不足:従業員承継が取引先や顧客に十分に説明されない場合、信頼を失う可能性があります。

従業員承継を円滑に進めるためには、以下の取り組みが重要です。

- 早期の後継者候補選定と育成:後継者候補を早い段階で見定め、経営スキルや知識を計画的に伝授する。経営研修や外部セミナーを活用し、後継者が経営者として成長できる環境を整える。

- 経営者と後継者間のコミュニケーション強化:経営方針や事業計画について継続的に意見交換を行い、後継者が経営理念や目標を深く理解できるようにする。

- 専門家の助言を活用:税理士や事業承継の専門コンサルタントを活用することで、法務・税務面の手続きがスムーズに進む。資金調達や株式移転のプロセスも専門家のサポートを受けることでリスクを軽減できる。

- ステークホルダーへの丁寧な説明:従業員や取引先、顧客に対して、事業承継の意図やメリットを十分に説明し、理解を促進することで信頼を維持する。

従業員承継は、親族内承継が難しい場合やM&Aを検討する前の選択肢として有効です。会社をよく理解した従業員が後継者となることで、経営の連続性や企業文化の維持が期待できる一方で、スキル不足や資金負担の問題があるため、計画的な準備が不可欠です。後継者候補の育成とステークホルダーの理解を促進しながら進めることで、企業の持続的な成長と安定した事業運営を実現することができます。

M&A(第三者承継)

M&Aは、後継者不足に悩む企業が事業を継続するための有効な手段です。「Mergers(合併)」と「Acquisitions(買収)」の略で、企業同士が合併したり、一方が他方を買収して経営権を引き継ぐ方法を指します。親族内承継や従業員承継が難しい場合でも、外部企業や経営者に事業を譲渡することで、企業の存続だけでなく成長も期待できます。

近年は、中小企業向けのM&A市場が拡大しており、マッチング支援や公的サービスが充実することで、以前よりも利用しやすくなっています。M&Aは、企業の持続性を確保するだけでなく、事業規模の拡大や経営資源の強化にも繋がるため、後継者不足解決策の一つとして注目されています。

M&Aには以下のようなメリットがあります。

- 事業の継続が可能:親族や従業員に後継者がいなくても、外部の経営者や企業に事業を譲渡することで、企業の存続が可能になります。従業員の雇用を維持し、取引先との関係も引き継ぎやすい点が大きな利点です。

- 経営資源の強化:買収企業の資金力やノウハウを活用することで、規模拡大や成長戦略を推進できます。これにより、これまでの事業に新たな価値を生み出す可能性が広がります。

- 負債リスクの軽減:財務状況の整理やリスク分散が可能となり、後継者の負担を軽減することができます。特に負債の多い企業にとっては、この点が承継の心理的な壁を下げる効果があります。

- 迅速な承継が可能:後継者育成に時間がかかる親族内承継や従業員承継に比べて、M&Aは計画的な承継が難しい場合でも早期に経営権を移譲できる可能性があります。

一方で、M&Aには以下のようなリスクや課題があります。

- 企業文化の違い:買収側と譲渡側の企業文化や経営方針に違いがある場合、摩擦が生じやすく、統合後の運営に影響を及ぼす可能性があります。

- 従業員の不安:新しい経営者への交代や組織の変革が従業員に不安を与え、雇用への懸念や抵抗が発生することがあります。これがモチベーション低下や離職につながるリスクもあります。

- コスト負担:M&Aを実施するには専門家の報酬やデューデリジェンス(企業調査)費用などが必要で、一定のコストが発生します。特に中小企業にとっては負担が大きい場合があります。

- 適切なマッチングの難しさ:売り手と買い手のニーズが合致せず、交渉が難航することもあります。買い手が企業価値を適切に評価しない場合、譲渡が成立しない可能性もあります。

M&Aをスムーズに進め、成功させるためには以下の取り組みが重要です。

- 専門家の活用:M&Aには法務、税務、財務などの専門知識が必要となるため、M&A仲介業者や税理士、弁護士などの専門家の助言を受けながら進めることが不可欠です。特にデューデリジェンスの段階で専門家のサポートを受けることで、リスクを可視化し、適切な判断が可能になります。

- 適切なマッチングの実施:自社の事業内容や経営方針に合致する買い手を見つけることが成功の鍵です。地域や業種に特化したマッチングサービスを活用することで、条件に合った買い手企業を効率的に探すことができます。

- 従業員や取引先への丁寧な説明:経営権の譲渡に際して、従業員や取引先にM&Aの目的やメリットをしっかり説明し、理解を促進することが重要です。これにより、従業員の不安を軽減し、取引先との信頼関係を維持することができます。

- 早期の計画と準備:M&Aは短期間で進めると様々なリスクが生じるため、事業譲渡を検討し始めた段階から計画的に準備を進める必要があります。財務状況の整理や企業価値の向上を意識し、譲渡先にとって魅力的な企業にすることが成功のポイントです。

M&Aは親族内承継や従業員承継が困難な場合でも、企業の存続と成長を実現するための有力な選択肢です。ただし、企業文化の統合や従業員の不安への配慮など、慎重な対応が求められます。専門家の助言を活用しながら計画的に進めることで、企業が次のステージへと進む道を切り開くことができるでしょう。

親族内・従業員承継での後継者の育成方法

後継者を親族や社内の役員、従業員から選ぶ場合、後継者としての育成を計画的に進めることが企業の持続的な成長を実現するために不可欠です。後継者育成は、企業文化や経営理念を理解させるだけでなく、経営者としての実務能力やリーダーシップを育むプロセスでもあります。ここでは、後継者育成のポイントを紹介します。

社内研修と実務経験の積み方

社内研修と実務経験は、後継者育成において大きな役割を果たします。社内研修では、企業文化や業務プロセスを深く理解するための基盤を提供します。具体的には、経営理念やビジョンの共有を通じて、後継者が企業の方向性を正確に捉えることが可能になります。また、業界特有の知識や技術を伝えることで、後継者が将来直面するであろう課題に対して準備を整えることができます。

加えて、実務経験は理論を実践に移す場として欠かせません。現場での経験を通じて、後継者は業務の流れや意思決定のプロセスを実際に体験し、問題解決能力を高めることができます。例えば、プロジェクトのリーダーを任せることで、責任感や判断力を養うとともに、経営者としての視点を身につけることができます。

さらに、社内でのメンター制度を活用することで、経験豊富な先輩社員からフィードバックを受け、後継者の成長を加速させることができます。メンターは、後継者が直面する悩みや不安を解消し、キャリア形成をサポートする役割を果たします。これらの取り組みによって、後継者は企業の価値観やノウハウを受け継ぎつつ、経営者として必要な実務スキルを磨くことができます。

経営幹部としての役割付与と実践

後継者候補に経営幹部としての役割を与えることは、育成の重要なステップです。実際の経営に関わる意思決定を経験することで、後継者は経営戦略の策定やリスク管理、資源配分などの具体的なスキルを学ぶことができます。また、組織内外のステークホルダーとのコミュニケーションを通じて、リーダーシップや交渉力を磨くことができます。

この実践を通じて、後継者は経営者としての自信と能力を養い、企業文化の理解を深めるとともに、実地での問題解決能力を向上させることができます。さらに、フィードバックを定期的に受けることで、後継者の成長を促進し、組織のビジョンを具体化する力を高めることができます。こうした実践的な経験は、後継者が将来のリーダーとしての準備を整えるために不可欠です。

外部セミナーや専門家の活用

外部セミナーや専門家の活用は、社内では得られない知識や視野を広げるために欠かせない取り組みです。外部セミナーでは、最新の経営トレンドや成功事例を学べるほか、他の企業の経営者や後継者との交流を通じてネットワークを築くことができます。これにより、後継者は広い視点を持って経営を考える力を養うことができます。

また、専門家の助言は、後継者が直面する具体的な課題に対する解決策を提供します。例えば、税理士や経営コンサルタントは、財務管理や事業計画の立て方、リスクへの対処法などに関して実践的なアドバイスを行います。さらに、外部の専門家を活用することで、事業承継のプロセス全体をスムーズに進めることができ、法務や税務の準備も万全に整えることが可能になります。

これらの取り組みにより、後継者は経営者としての視野を広げつつ、経営実務に必要な知識とスキルを身につけることができます。外部の知識や経験を積極的に吸収することで、後継者が次世代のリーダーとしての自信を持って企業を引き継ぐ準備を整えることができます。

M&Aが解決策として有効なケース

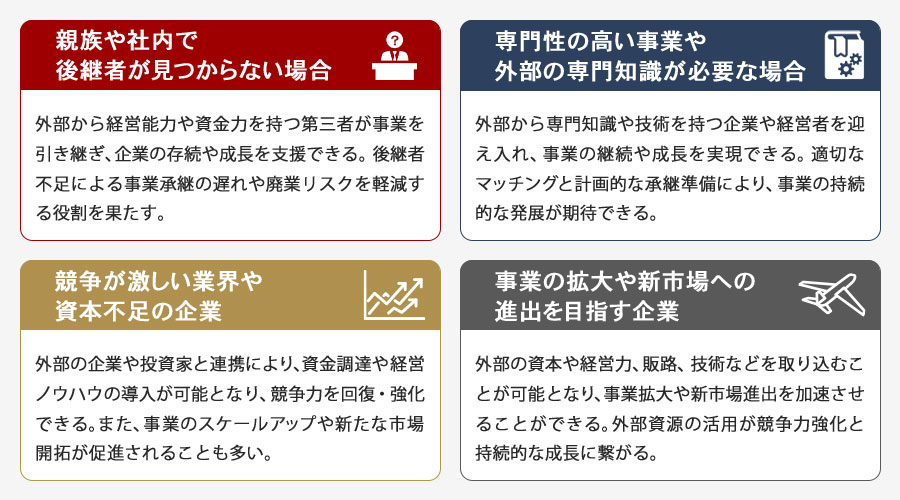

M&Aが後継者不足の解決策として有効なケースとして以下が挙げられます。

- 親族や社内で後継者が見つからない場合

- 専門性の高い事業や外部の専門知識が必要な場合

- 競争が激しい業界や資本不足の企業

- 事業の拡大や新市場への進出を目指す企業

それぞれについて解説します。

親族や社内で後継者が見つからない企業

後継者不足は多くの中小企業に共通する深刻な問題ですが、その中でも特に親族や社内で後継者が見つからない企業は事業承継の大きな壁となっています。親族内承継や社内承継が困難な理由は様々ですが、少子高齢化の進行や若年層の経営意欲の低下、経営環境の変化などが主な要因として挙げられます。

親族や社内で後継者が見つからないことは、企業に以下のような影響を及ぼします。

| 影響内容 | 説明 |

|---|---|

| 経営の停滞 | 後継者不足により経営者の高齢化が進み、経営判断が遅れることで事業成長が鈍化する。 |

| 技術・ノウハウの継承困難 | 専門的な技術や企業独自のノウハウを継承する人材が不足し、競争力が低下する。 |

| 従業員の不安増大 | 後継者不在により社員の将来への不安が高まり、離職率が上昇する可能性がある。 |

| 事業の縮小・廃業リスク | 後継者不在が長期化すると、事業を縮小せざるを得ず、最悪の場合廃業に追い込まれる。 |

こうした課題を抱える企業にとって、M&Aは有効な解決策の一つです。M&Aを活用することで、外部から経営能力や資金力を持つ第三者が事業を引き継ぎ、企業の存続や成長を支援します。特に親族や社内に適切な後継者がいない場合、M&Aは事業承継の遅れや廃業リスクを軽減する役割を果たします。

M&Aの主なメリットは以下の通りです。

| メリット | 内容 |

|---|---|

| 早期の事業承継 | 計画的なM&Aにより、スムーズかつ迅速に経営権を移譲できる。 |

| 経営資源の強化 | 買い手企業の資金力や経営ノウハウを活用し、事業の拡大や安定化を図る。 |

| 雇用の維持 | 従業員の雇用が守られ、地域社会への影響を最小限に抑えることができる。 |

| 負債リスクの軽減 | 財務状況の整理やリスク分散により、経営者や後継者の負担を軽減できる。 |

親族や社内で後継者が見つからず、事業承継に悩む企業にとって、M&Aは重要な選択肢となります。専門家の助言を受けながら適切な準備を進めることで、円滑な承継と企業の持続的な発展が期待できます。

専門性の高い事業や外部の専門知識が必要な企業

専門性の高い事業や外部の専門知識が必要な企業は、後継者不足の問題に直面しやすい特徴があります。こうした企業は、特定の技術やノウハウ、業界特有の知識を持つ後継者を見つけることが難しく、親族や社内の人材だけでは承継が困難なケースが多いです。

具体的には、製造業の高度な技術職やIT業界の専門的なシステム開発、医療・介護分野の専門知識を要する事業、さらには伝統工芸や特殊なサービス業などが該当します。これらの業種では、専門的なスキルや経験が事業の競争力を左右するため、後継者には高い専門知識と実務能力が求められます。

このような専門性の高い事業においては、後継者不足が企業の存続に直結する重大な問題となります。専門技術の継承が滞ると、製品の品質低下やサービスの質の低下を招き、顧客離れや市場シェアの減少につながる恐れがあります。また、専門知識を持つ人材が不足することで、新たな技術開発や事業展開も困難になる場合があります。

こうした課題に対する解決策として、M&Aは非常に有効な手段となります。M&Aを活用することで、外部から専門知識や技術を持つ企業や経営者を迎え入れ、事業の継続や成長を実現できます。特に、後継者候補が社内にいない場合でも、適切な買い手とのマッチングにより、専門性を維持しつつスムーズな承継が可能です。

専門性の高い事業や外部の専門知識が必要な企業における後継者不足の課題とM&Aのメリットをまとめると以下のとおりです。

| 課題 | 内容 | M&Aによる解決策 |

|---|---|---|

| 専門技術の継承困難 | 特定の技術やノウハウを持つ後継者が不足し、事業の競争力が低下する | 専門知識を持つ買い手企業が事業を引き継ぎ、技術継承を確保 |

| 新規技術・サービス開発の停滞 | 後継者不足により新たな技術革新やサービス展開が進まない | 外部のノウハウや資源を活用し、成長戦略を推進 |

| 事業の市場競争力低下 | 専門性の低下がブランド価値や顧客信頼に悪影響を及ぼす | M&Aで経営資源を強化し、事業の競争力を回復 |

| 経営者の負担増大 | 専門知識不足による経営リスクや負担が後継者にのしかかる | 専門家の経営ノウハウを取り入れ、経営の安定化を図る |

このように、専門性の高い事業や外部の専門知識が必要な企業においては、M&Aが後継者不足の問題を解決する有力な手段となり得ます。適切なマッチングと計画的な承継準備により、事業の持続的な発展が期待できます。

競争が激しい業界や資本不足の企業

競争が激しい業界や資本不足に悩む企業は、後継者不足の課題がより深刻化しやすい傾向があります。これらの企業は市場環境の変化に迅速に対応する必要があるため、経営者には高度な戦略的判断力や資金調達能力が求められますが、後継者候補がこれらの要求に応えられない場合、事業承継が滞りやすくなります。

競争の激しい業界では、技術革新や製品開発、サービスの向上が継続的に求められ、資本力の確保が企業の成長と存続に直結しています。資本不足があると、新規投資や設備更新、人材育成が難しくなり、結果として競争力の低下や市場シェアの減少を招くことが多いです。こうした環境下では、経営者が長期間にわたり現役で経営を続けるケースも多く、後継者不足に起因する経営の停滞や事業承継の遅れが顕著になります。

M&Aは、こうした課題を抱える企業に対して資本力や経営資源の強化をもたらす有効な解決策です。外部の企業や投資家と連携することで、資金調達や経営ノウハウの導入が可能となり、競争力を回復・強化できます。また、M&Aを通じて事業のスケールアップや新たな市場開拓が促進されることも多く、後継者不足による事業の縮小リスクを軽減します。

競争が激しい業界や資本不足の企業が抱える主な課題とM&Aによる解決策のメリットをまとめると以下のとおりです。

| 課題 | 内容 | M&Aによる解決策のメリット |

|---|---|---|

| 資金調達の困難 | 銀行融資の厳格化や信用不安により、新たな資金の確保が難しい | 買収側からの資金投入により、設備投資や研究開発が進む |

| 競争激化による収益圧迫 | 価格競争や新規参入者の増加で利益率が低下し、経営が苦しくなる | 経営ノウハウや販売チャネルの共有で収益力の向上が期待できる |

| 人材確保・育成の難しさ | 優秀な人材の獲得競争が激しく、育成にかかるコストも増大する | グループ内の人材交流や研修制度の活用で人材不足を補える |

| 経営者の負担増加 | 経営の多様化に伴い、経営者の負担やリスクが増大する | M&Aにより経営資源の分散と専門家の支援を受けられる |

このように、競争が激しい業界や資本不足の企業は、M&Aを活用することで経営資源の強化と後継者問題の解決を同時に図ることが可能です。適切なパートナー選びと綿密な準備を行うことが、成功の鍵となります。

事業の拡大や新市場への進出を目指す企業

事業の拡大や新市場への進出を目指す企業にとって、後継者不足の問題は単なる経営の継続だけでなく、成長戦略の実現にも大きな障害となります。こうした企業では、経営資源の強化や新たなノウハウの獲得、資金調達の効率化が求められるため、M&Aは極めて有効な対策となります。

M&Aを活用することで、外部の資本や経営力、販路、技術などを取り込むことが可能となり、事業拡大や新市場進出を加速させることができます。特に、後継者不足により経営の停滞が懸念される企業においては、外部からの経営資源の導入が成長のカギを握ります。

事業拡大や新市場進出を目指す企業がM&Aを活用する際の主なメリットは以下のとおりです。

| メリット | 内容 |

|---|---|

| 資金調達の強化 | 買収資金や事業投資に必要な資金を確保しやすくなる |

| 経営資源の多様化 | 経営ノウハウや人材、技術など多様な経営資源を取り込める |

| 販路拡大・市場参入 | 既存の販売チャネルや市場を活用し、新たな市場への迅速な進出が可能 |

| 事業リスクの分散 | 複数事業を展開することでリスクの分散と安定経営を図れる |

| 成長戦略の加速 | 外部の経営者や投資家の知見を活用し、事業成長を促進できる |

このように、M&Aは単に後継者不足の解決策としてだけでなく、企業の成長戦略の一環としても重要な役割を果たします。特に新市場への進出や事業の多角化を目指す企業にとっては、外部資源の活用が競争力強化と持続的な成長に繋がります。

経営者はM&Aを検討する際、単に事業承継の手段と捉えるだけでなく、自社の成長ビジョンや市場環境を踏まえた戦略的な活用を目指すことが重要です。そのためには、専門家の助言を受けながら、財務状況や経営資源の分析を行い、最適なパートナー選びと計画的な準備が欠かせません。

M&Aによる事業承継の手法

M&Aは、事業を未来につなぐ選択肢であると同時に、経営資源を失わずに次の世代に引き継ぐ持続可能な承継の形でもあります。また、M&Aは単なる終わりの手段ではなく、企業にとって新たな展開や成長戦略の一環にもなり得るため、後継者問題の解決を超えて、企業の可能性を広げるひとつの手段です。

M&Aによる事業承継の手法として代表的なものに「株式譲渡」と「事業譲渡」があります。

株式譲渡

株式譲渡は、現経営者が保有する自社の株式を買い手に譲渡することで経営権を移転する、M&Aにおける代表的な手法です。この方法の大きな特徴は、会社そのものの法人格が維持される点にあります。

会社名や所在地、事業内容、既存の契約関係が変更されることなく、オーナーだけが入れ替わる形で承継が行われます(ただし、間接的に変更になる場合もあります)。そのため、取引先や従業員にとっては「これまでどおりの会社」として受け入れやすく、社内外の信頼関係を保ちやすい点がメリットです。

株式譲渡では、雇用契約や取引契約の再締結が不要なケースが多いため、手続きの煩雑さも比較的少なく、移行期間中の混乱を最小限に抑えられます。ただし、会社が抱える債務や法的リスクも株式とともに引き継がれるため、買い手は事前に財務・法務の調査(デューデリジェンス)を行い、経営リスクの有無を慎重に見極めることが大切です。

事業譲渡

事業譲渡は、会社全体ではなく、特定の事業単位を対象として、営業に必要な資産・契約・従業員・ノウハウなどを買い手に移転するM&Aの手法です。譲渡されるのは法人ではなく、あくまでその一部の機能や権利義務に限定されるため、買い手は必要な事業だけを選んで取得できる柔軟性があります。

一方で、譲渡元の法人は存続するため、売却した事業以外の負債やリスクは引き続き譲渡側が負担しなければなりません。特徴的なのは、契約や許認可の名義が法人単位で管理されているケースが多いため、譲渡対象の顧客や取引先、従業員との関係については、それぞれ個別に再契約が必要となる点です。

そのため、株式譲渡に比べて事務手続きが煩雑になる傾向がありますが、譲渡対象の選択が可能な点や、会社全体に負債や経営上の課題を抱えている場合でも健全な事業部分だけを引き継げるメリットがあります。特に、財務や法的リスクを避けたい買い手にとっては実務上有効な手法といえます。

後継者不足に関するM&Aの相談先

後継者不足に悩む中小企業にとって、M&Aは有効な選択肢の一つです。ただし、M&Aの成否は適切な企業との取引に大きく影響します。そのため、適切な相談先を見つけることが成功への近道となります。M&Aの相談先として代表的な機関は以下が挙げられます。

1. M&Aアドバイザーやコンサルタント:専門知識を持ち、企業の状況を分析し、最適な買い手を探すサポートを提供します。

2. 地域の商工会議所や経済団体:事業承継に関する情報や相談窓口を提供し、地元企業に寄り添ったサポートを行います。

3. 金融機関のM&A部門:豊富なネットワークと経験を活かし、適切な買収先を見つける手助けをします。

4. 専門のM&A仲介会社:M&Aに特化したサービスを提供し、買い手と売り手を効果的にマッチングします。

5. 政府の事業承継支援機関:M&Aに関する法的手続きや税務上のアドバイスを提供し、安心して事業承継を進められるようサポートします。

6.地域の中小企業支援センター:地域に密着した支援を行い、各企業のニーズに合わせたアドバイスを提供します。

これらの相談先をよく理解し、自社のニーズに最も合ったパートナーを選ぶことで、事業の継続と成長を実現することが可能です。

後継者不足に対する政府の取り組み

後継者不足は多くの中小企業が直面する深刻な課題であり、事業の継続性を脅かす要因となっています。この問題を解決するために、政府はさまざまな取り組みを行っています。ここでは、事業承継に関する公的な支援制度について紹介します。

事業承継補助金制度

事業承継補助金制度は、中小企業が次世代への事業引継ぎを円滑に行うための資金援助を提供します。この制度を利用することで、後継者候補の教育や研修にかかる費用を軽減することができます。特に、経営戦略の見直しや新しいビジネスモデルの構築に必要な研修費用を補助することで、後継者が自信を持って事業を引き継ぐことができるようになります。これにより、後継者の育成がより効率的に進むことが期待されます。

地方自治体や商工会議所の無料相談サービス

地方自治体や商工会議所は、後継者不足に悩む企業に対して無料で相談サービスを提供しています。これらのサービスでは、企業ごとの具体的な課題に対する解決策を模索することができます。専門のアドバイザーが事業承継に関するアドバイスを行い、企業の状況に応じた最適なプランを提案します。このサポートを受けることで、企業は自社に適した事業承継の手法を見つけることができるでしょう。

事業承継ネットワーク

経済産業省や中小企業庁が実施する事業承継ネットワークは、後継者不足を解消するためのマッチング支援や専門家の紹介を行っています。このネットワークでは、後継者候補と企業のマッチングをサポートし、適切な人材がスムーズに事業を引き継げるようにします。また、専門家によるアドバイスを通じて、事業承継に伴う法的手続きや税務対策などの複雑な問題も解決することができます。

これらの公的支援制度を効果的に活用することで、企業は後継者不足によるリスクを軽減し、将来にわたる事業の安定性を確保することができます。企業は積極的にこれらの制度を活用し、事業承継をスムーズに進めるための具体的な計画を立てることが重要です。

まとめ

本記事では、後継者不足の現状と課題、原因、解決策について詳しく解説しました。後継者不足は中小企業にとって深刻な問題であり、少子高齢化や家族内承継の減少などが要因となっています。後継者不足を解決するためには親族内承継、親族外承継、M&Aなど、様々な選択肢があります。

後継者不足に悩む経営者の方々は、この知識を活用して自社の状況を客観的に分析し、最適な事業承継の方法を検討することが大切です。これらの知識を踏まえ、経営者の皆様には早期に事業承継の準備を始め、自社の未来を見据えた対策を講じることをお勧めします。

M&Aロイヤルアドバイザリーでは、M&Aや事業承継の初期的な関心でもご相談いただけます。事業承継には時間がかかるものなので、早い段階で情報収集を行い、M&Aを含めた最適な解決策を検討することが重要です。今後のプランを考えるためにも、ぜひM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。

CONTACT

お問い合わせ

当社は完全成功報酬ですので、

ご相談は無料です。

M&Aが最善の選択である場合のみ

ご提案させていただきますので、

お気軽にご連絡ください。