医療法人のM&A事例5選:病院・クリニックの2025年最新動向

着手金・中間金無料 完全成功報酬型

医療法人のM&Aも近年注目されています。その背景には、医療業界を取り巻く環境の変化が影響しています。特に病院や診療所・クリニックにおいては、後継者不足や経営の安定化という課題が顕著です。こうした背景から、M&Aが医療業界で注目を集めています。

医療法人のM&Aは、病院や診療所の経営を安定させるだけでなく、地域医療の継続性を確保する手段としても重要です。本記事では、医療法人におけるM&Aの最新動向、病院とクリニックの特徴から成功事例、そして考慮すべきメリットや注意点について詳しく解説していきます。

目次

医療法人の病院・クリニックのM&A事例

医療法人のM&Aが活発化している理由として、少子高齢化や地域医療の拡充などさまざまな要因が挙げられます。ここでは病院やクリニックなど医療法人・医療業界のM&A事例を紹介します。

2017年 医療法人社団緑野会×東芝

株式会社東芝は2017年10月に、自社が運営する東芝病院を医療法人社団緑野会に285億円で売却することを発表しました。2018年4月に譲渡が完了し、東芝病院は「東京品川病院」に名称が変更されました。その際には外観や院内の改修工事も行われています。

なお、2019年には医療法人社団東京巨樹の会、2022年には社会医療法人社団東京巨樹の会へと法人名を改称しています。

緑野会はカマチグループに所属する医療法人であり、カマチグループは現在、「一般社団法人 巨樹の会」「医療法人社団 巨樹の会」「社会医療法人社団 埼玉巨樹の会」「社会医療法人 東京巨樹の会」「医療法人社団 銀緑会」「社会医療法人財団 池友会」「学校法人 巨樹の会」で構成され、26施設の病院・クリニックと5校の学校を運営しています。

参考:東京品川病院

2018年 NSGグループ×中条中央病院

教育事業などを手掛けるNSGグループは2018年12月、医療法人社団共生会が運営する中条中央病院の経営権を取得したことを発表しました。

中条中央病院は新潟県胎内市にある病院であり、内科、外科、小児科など複数の診療科目に対応し、病床数は90床を有しています。

今回の買収によりNSGグループは自社グループが運営する大学や専門学校の学生の教育や研修に活用する方針です。また、中条中央病院は医療人材の不足も課題となっており、NSGグループの傘下となることで、人材確保にもつながることが期待されています。

参考:日本経済新聞|NSGグループ、新潟・胎内の中条中央病院を傘下に

2019年 医療法人沖縄徳洲会×社会医療法人木下会

医療法人沖縄徳洲会は2019年12月、社会医療法人木下会を吸収合併しました。この合併は経営の合理化、コンプライアンス、ガバナンスの強化合併の目的は経営の合理化を目的として行われました。

沖縄徳洲会は徳洲会グループに属する医療法人であり、徳洲会グループは2025年8月時点で全国に病院を84施設、診療所・クリニックを34施設を展開しています。

2020年9月 ユニゾン・キャピタル×熊谷総合病院

ユニゾン・キャピタル株式会社は、社会医療法人熊谷総合病院への経営支援を社会医療法人北斗と協働で行うことを2020年9月に発表しました。

ユニゾン・キャピタルはグループ会社である株式会社地域ヘルスケア連携基盤(CHCP)による経営機能の強化支援を、北斗は同社が有する医療資源や診療ノウハウを活用し、熊谷総合病院がより一層地域に密着した医療提供を行うように整備を整え、新たな地域ケアモデルの創出を目指します。

参考:ユニゾン・キャピタル株式会社|社会医療法人熊谷総合病院への経営支援に関するお知らせ

2023年 メモリード×医療法人社団健若会

株式会社メモリードは2023年5月、医療法人社団健若会を完全子会社化しました。健若会は予防医療サービスを提供するクリニックを東京都内で運営。

メモリードグループは冠婚葬祭事業やフィットネス事業を行う企業であり、メモリードは経営理念と合致したことや、従業員および会員の健康増進やメリットの拡大が期待できることから合意に至りました。

参考:メモリードグループ|医療法人社団健若会および株式会社エクスロイヤルの買収に関するお知らせ

THANK YOU

お問い合わせが

完了しました

ご記入いただきました情報は

送信されました。

担当者よりご返信いたしますので、

お待ちください。

※お問い合わせ後、

2営業日以内に返信がない場合は

恐れ入りますが

再度お問い合わせいただきますよう、

よろしくお願い致します。

お急ぎの場合は

代表電話までご連絡ください。

医療法人とは?病院・診療所・クリニックの違いと特徴

医療法人のM&Aには一般企業のM&Aとは異なる点が多々あるため、まずは医療業界について触れていきます。医療施設は大きく病院・一般診療所・歯科診療所に分類されます。

病院と診療所は病床数によって呼ばれ方が異なり、20床以上なら「病院」、19床以下なら「診療所」となります。なお、医院やクリニックと呼ばれる施設も医療法では診療所に該当します。

| 病院 | 医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者20名以上の入院施設を有するものをいう。 |

| 一般診療所 | 医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所(歯科医業のみは除く。)であって、患者の入院施設を有しないもの又は患者 19名以下の入院施設を有するものをいう。 |

| 歯科診療所 | 歯科医師が歯科医業を行う場所であって、患者の入院施設を有しないもの又は患者19名以下の入院施設を有するものをいう。 |

また、医療施設は、開設者によって、国・公的医療機関・社会保険関係団体・医療法人・個人・その他に大別されます。

| 開設者(大分類) | 開設者(小分類) |

| 国 | 厚生労働省 独立行政法人国立病院機構 国立大学法人 独立行政法人労働者健康安全機構 国立高度専門医療研究センター 独立行政法人地域医療機能推進機構 その他国の機関 |

| 公的医療機関 | 都道府県 市町村 地方独立行政法人 日赤 済生会 北海道社会事業協会 厚生連 国民健康保険団体連合会 |

| 社会保険関係団体 | 健康保険組合及びその連合会 共済組合及びその連合会 国民健康保険組合 |

| 医療法人 | 医療法人 |

| 個人 | 個人 |

| その他 | 公益法人 私立学校法人 社会福祉法人 医療生協 会社 その他の法人 |

医療法人の市場規模と動向

医療法人は、医療法に基づき病院、診療所、介護老人保健施設といった施設を運営することを目的とした組織であり、開設には都道府県知事の認可が必要となります。

医療業界の市場規模は、厚生労働省の発表によると、2023年の医療費総額は47.3兆円であり、前年度から1.3兆円増加しています。特に75歳以上の医療費は全体の39.8%を占める18.8兆円です。

また、75歳以上の1人あたりの医療費は平均96.5万円、75歳未満は平均25.2万円となっており、特に2025年は団塊の世代、約2100万人が75歳以上となり、今後医療費のさらなる増加が推察されます。

病院・診療所(クリニック)の施設数

厚生労働省による医療施設調査では、2023年度の病院・診療所(医院・クリニック)の施設数は以下のようになっています。

- 活動中の施設 8,122施設

- 病院 8,122施設(前年比-34施設)

- 一般診療所 104,894施設(前年比-288施設)

- 歯科診療所 66,818施設(前年比-937施設)

2002年からの年次推移を見ると、病院は年々減少傾向ですが、一般診療所の施設数は増加しています。特に入院施設を持たない無床診療所は増加比率が高くなっています。

また、開設者別のデータでは以下の結果となっています。

医療法人が開設した施設

- 病院 5,658施設(病院総数の69.7%)

- 一般診療所 46,717施設(一般診療所総数の44.5%)

個人が開設した施設

- 病院 107施設(病院総数の1.3%)

- 一般診療所 39,208施設(一般診療所総数の37.4%)

公的医療機関が開設した施設

- 病院 1,191施設(病院総数の14.7%)

- 一般診療所 3,930施設(一般診療所総数の3.7%)

国が開設した施設

- 病院 317施設(病院総数の3.9%)

- 一般診療所 548施設(一般診療所総数の0.5%)

病院・診療所(医院・クリニック)ともに医療法人の開設が最も多く、次いで、個人による診療所やクリニックの開設が多いことが分かります。

参考:厚生労働省|医療施設調査

医療法人と一般法人の違い

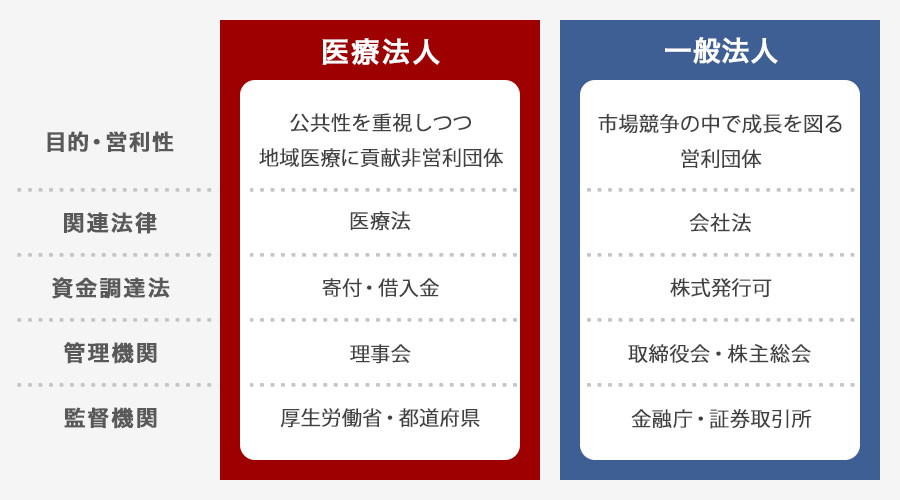

医療法人と株式会社などの一般法人は、法律上の性質や運営の目的においていくつかの違いがあります。特に大きな違いとしては、医療法人は医療の提供を主たる目的として設立される非営利法人である点が挙げられます。

医療法人は、医療法に基づき設立され、地域の医療提供体制の一部として公共性が求められます。そのため、利益の配分は構成員に対するものではなく、医療サービスの向上や設備投資に用いられることが一般的です。

これに対して、株式会社などの一般法人は利益を追求することを目的とした営利法人です。株式会社は会社法に基づいて設立され、株主が所有し、利益の配分は株主に配当されます。

資本の調達方法も異なり、株式会社は株式を発行して資金を集めることが可能ですが、医療法人は株式の発行ができず、資金調達の手段が限られます。そのため、寄附や借入金を主な資金源とします。

さらに、経営の透明性やガバナンスの観点でも差異があります。医療法人は理事会を設置し、理事が業務を執行する体制をとりますが、株式会社の経営は取締役会を通じて行われ、株主総会での意思決定が重要な役割を果たします。

また、法的規制や監督も異なり、医療法人は厚生労働省や都道府県の監督を受ける一方、株式会社は金融庁や証券取引所の監督を受けます。これらの違いは、両者の設立目的や運営方針に大きく影響し、それぞれの強みや課題を形成しています。

医療法人が公共性を重視しつつ地域医療に貢献するのに対し、株式会社は市場競争の中で成長を図るという異なる性質を持っている点を理解しておくことが医療業界における経営戦略の策定において重要です。

医療法人の病院・診療所と個人の病院・診療所の違い

医療法人が開設する病院や診療所(医院・クリニック)と、個人が開設する施設では、運営体制や資金調達、経営の柔軟性などにおいて大きな違いがあります。

まず、医療法人は複数の医師や専門家が集まって形成されるため、組織的な運営が可能です。これにより、医療の質を維持しつつ、幅広い診療科を提供することが可能となります。

また、医療法人は法人税の優遇措置を受けられる点や法人としての信頼性があるため、金融機関からの融資を受けやすいという利点があります。

一方、個人が開設する病院や診療所は、開業医の意向と専門性に応じた柔軟な経営が可能です。個人経営の診療所は、地域密着型で患者との距離が近く、個別のニーズに応じた医療サービスを提供しやすいという特徴があります。

しかし、資金調達や経営の規模の面では、医療法人と比べて限界がある場合が多く、事業の成長には限界があることも否めません。さらに、個人経営では、法人と比べて経営者の負担が大きくなりがちで、人的リソースや経営の安定性において課題を抱えることがしばしばあります。

また、個人で解説した病院や診療所で得た利益は自由に使うことができるのに対し、医療法人は非営利組織という位置づけのため、経営で得た財産は医療法人に帰属されます。

加えて、医療法人は分院が可能なのに対し、個人の医院や診療所の場合は一か所であることや開設時に都道府県知事の認可が不要、登記や決算書の提出が不要など開設に関する条件も医療法人と異なります。

このように、医療法人と個人経営の病院・診療所は、それぞれに異なる利点と課題を持っており、選択する際には経営方針や地域の医療ニーズを考慮することが重要です。どちらが適しているかは、提供したい医療サービスの内容や規模、さらには経営者のビジョンによって異なります。

社団医療法人と財団医療法人

医療法人の型は大きく以下の2つに分けられます。

- 社団医療法人

- 財団医療法人

社団医療法人

社団医療法人とは、出資者が複数人集まり病院などの開設や経営に携わることでできる法人格です。出資のために集まった人は社員と呼ばれます。

下記で詳しく解説しますが、社団医療法人には出資持分の有無があり、出資持分がある場合、社員は出資比率に応じて解散時に払い戻しを受けられます。なお、医療法人の99%以上は社団医療法人となります。

財団医療法人

財団医療法人とは、個人または法人の寄付といった基礎的な財産をもとに設立された法人格です。そのため、社団医療法人よりも公益性が重視されます。

基盤となる財産があるため、社団医療法人よりも安定していることが強みでしょう。持分はなく、法人解散時に財産は国や地方自治体に帰属されます。

医療法人の「出資持分あり」「出資持分なし」

現状は「出資持分あり」の社団医療法人が大半を占めています。平成19年3月31日までに設立された場合は、出資持分ありの医療法人です。一方で、平成19年4月1日以降に設立された場合は、出資持分なしの医療法人になります。

ただし、「出資持分あり」から「出資持分なし」への法人の変更は可能なため、以前は「出資持分あり」だったが、今は「出資持分なし」の法人となっているケースもあります。変更を行う主な理由は相続の際の税金対策です。

出資持分ありの場合

「出資持分あり」の法人では、個人が出資持分を持っています。

たとえば、1,000万円の資金をもって個人がある医療法人を設立させたとして、長い年月を経てその医療法人を解散させるときがきたとき、築かれた医療法人の財産は1,000万円出資した個人に払い戻されます。

出資持分なしの場合

「出資持分なし」の法人では個人が出資持分をもっていません。

上記の例と同じく、1,000万円の資金で医療法人を設立した場合でも、築かれた医療法人の財産は個人へは戻らずに国または他の医療法人のものになります。

医療法人の運営する病院・診療所(クリニック)の課題

病院・クリニック業界の市場規模は今後伸びていくことが予想されます。特に2025年は団塊の世代が75歳を迎え、国民医療費総額は50兆円を超えるといわれています。

また、2040年は高齢者人口のピークと予想されており、65歳以上の高齢者の数が4000万人弱まで増えるとの予想もあります。このような高齢化の影響から今後も医療業界のニーズはますます高まっていくでしょう。しかし、ニーズが高まる一方で課題もあります。

医療法人の開設した病院と診療所(クリニック)には以下のような課題があります。

- 事業の新規参入はしにくい

- 後継者不足

事業の新規参入はしにくい

病院や診療所を開くためには、都道府県からの許可を取得する必要があります。しかし、地域によってはすでに必要な病床数を満たしているところもあり、そういった地域では新たな病床の開設は認められにくいです。

また、医療法人は医療法によって非営利性が厳しく決められているため、病院の開設が営利目的と判断された場合も許可は下りません。有資格者の数にも配置基準があるため、病院・クリニック業界への参入障壁は高いといえるでしょう。

後継者不足

病院やクリニックなどの医療業界でも、他業界と同じく経営者の高齢化が進んでおり、後継者不足が問題視されています。

帝国データバンクの「全国後継者不在企業動向調査」では、2024年の医療業界の後継者不在率は61.8%と上位5位に入っています。

病院や診療所の廃業は従業員だけでなく、周辺地域の住民にも影響を与えるため、病院の事業承継における課題は社会的な課題ともいえるでしょう。

病院・クリニックの事業承継は、以下の2つに分けられます。

- 親族内承継

- 親族外承継(M&A含む)

親族内承継

自分の子どもなど、親族に医院を引き継ぐ方法であり、最初に検討する医師は多いです。親族内承継の場合、相続対策がしやすかったり、引き継ぐ側にとっては初期費用をおさえられたりするメリットがあります。

一方で、引き継ぐには専門知識や医師免許が必要となるため、相続者が医師でない場合は事業承継が難しいといったデメリットがあります。もし、親族に医師がいない場合は親族外承継を検討していかなければいけません。

親族外承継(M&A含む)

親族外承継では、主に医院に長く勤めてきた従業員へ引き継ぐのが一般的です。医院の状況をよく理解しており、周囲からも受け入れられやすいといったメリットがあります。

しかし、医院の承継にはまとまった資金が必要なため、準備が難しいことも多いです。そんな中、近年はM&Aで第三者に譲渡するケースが増えてきました。

M&A専門の仲介などに譲渡先を探してもらい譲渡できるため、後継者問題に悩んでいる医師にとっては非常に有効な手段といえます。

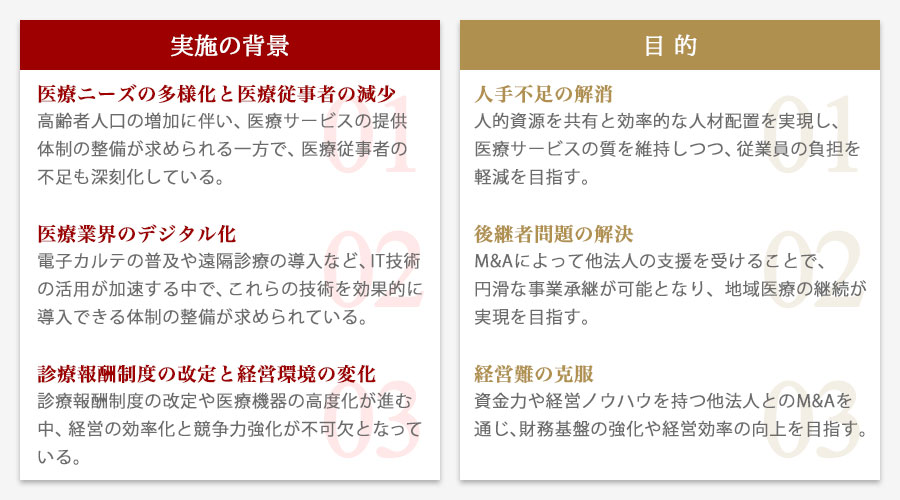

医療法人のM&Aが行われる背景と目的

医療法人のM&Aが行われる背景には医療業界全体が直面している複数の課題が影響しています。これは前述した市場規模の変化や施設数の減少にも関係しています。

医療法人のM&Aが実施される背景

医療法人のM&Aが実施される背景には、さまざまな要因が絡み合っています。

医療ニーズの多様化と医療従事者の減少

まずは少子高齢化による医療ニーズの多様化と増加が挙げられます。高齢者人口の増加に伴い、医療サービスの提供体制の整備が求められる一方で、医療従事者の不足も深刻化しています。また、地域による医療サービスの格差が問題となり、地方では特に医療資源の集約化が求められています。

診療報酬制度の改定と経営環境の変化

さらに、医療法人の経営環境も変化しており、診療報酬制度の改定や医療機器の高度化が進む中で、経営の効率化と競争力強化が不可欠となっています。これに伴い、経営資源の効果的な活用や経営基盤の強化を図るために、M&Aが有力な選択肢として注目されています。

特に、小規模クリニックや地方病院では、経営者の高齢化による後継者問題が深刻であり、M&Aによる事業承継が増加傾向にあります。

医療業界のデジタル化

加えて、医療業界全体のデジタル化やテクノロジーの進展も市場動向に影響を与えています。電子カルテの普及や遠隔診療の導入など、IT技術の活用が加速する中で、これらの技術を効果的に導入できる体制の整備が求められています。

こうした背景から、医療法人のM&Aは単なる事業の売買にとどまらず、経営戦略の一環として位置づけられ、今後も市場がさらに活性化すると予想されています。

病院・診療所(クリニック)のM&Aの目的

医療法人のM&Aは、病院や診療所の経営の持続可能性やサービスの質の維持・向上を目指して行われる重要な手段です。医療法人が病院や診療所・クリニックのM&Aを行う主な目的として以下が挙げられます。

経営難の克服

経営難に陥った医療機関は、資金力や経営ノウハウを持つ他法人とのM&Aを通じて、財務基盤の強化や経営効率の向上を図ります。特に地方の小規模施設では、地域の医療提供を維持するためにM&Aが欠かせません。

人手不足の解消

医療従事者の確保が難しい現状では、M&Aによって人的資源を共有し、効率的な人材配置を実現することが求められています。これにより、医療サービスの質を維持しつつ、従業員の負担を軽減することが可能です。

後継者問題の解決

経営者の高齢化が進む中、後継者不在が事業継続のリスクとなっています。M&Aによって他法人の支援を受けることで、円滑な事業承継が可能となり、地域医療の継続が実現します。

これらの目的を達成するためには、適切なM&A戦略の策定が不可欠です。医療法人は、自法人の強みと弱みを見極め、市場環境を考慮しながら最適なパートナーを選定する必要があります。さらに、M&Aを成功させるためには、文化の統合や従業員の意識改革も重要です。これにより、持続可能な医療提供体制の構築が可能となり、地域社会に貢献することができます。

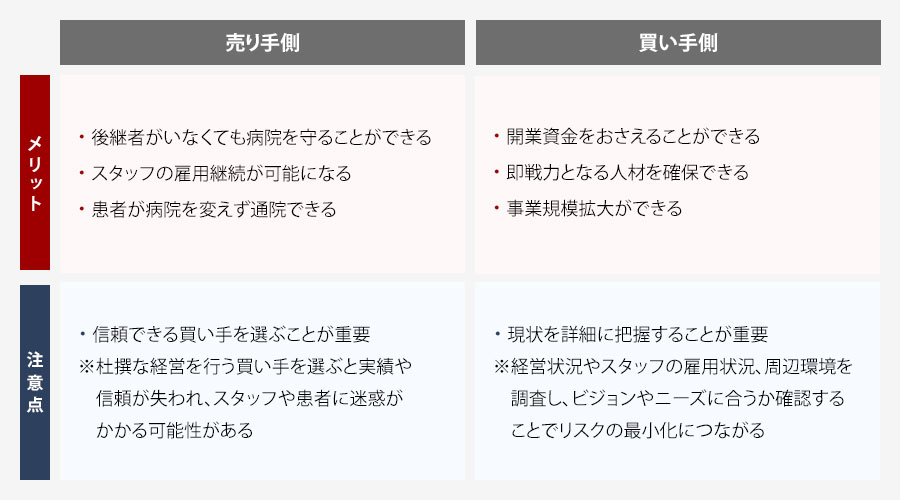

医療法人のM&Aのメリットと注意点

医療法人が病院・診療所(クリニック)のM&Aを実施することで、売り手側と買い手側それぞれ得られるメリットと注意点を解説します。

売り手側のメリット

- 後継者がいなくても病院を守れる

- スタッフの雇用継続が可能

- 患者が病院を変えず通院できる

後継者がいなくても病院を守れる

後継者がいないため、経営難に陥る病院やクリニックにとってM&Aは廃院を免れ、経営を持続させる手段となります。

スタッフの雇用継続が可能

廃院となると、必然的にスタッフは解雇の流れとなります。これまで苦楽を共にしてきた仲間だからこそ、解雇の決断は心苦しいものがあります。新しい就職先を探すことも、スタッフによっては年齢的な問題もあり難しいかもしれません。

しかし、売却または譲渡の際にスタッフを引き渡せれば、雇用継続は可能となります。

患者が病院を変えず通院できる

廃院した場合困るのはスタッフだけではなく、継続して通院してきた患者です。新たな病院を探そうにも、自分にあった病院を探すのはなかなかに難しいもの。特に高齢の患者が多い病院だと、通いやすさから選ばれていた理由もあると考えられます。

M&Aを行うことで、病院は存続できるため引き続き通うことができます。また、医療スタッフも変わりなければ、今まで通り安心して通院してもらえるでしょう。

売り手側の注意点

事業承継を行う場合、どこに譲渡するかが大切です。特に病院経営は信頼が不可欠です。

ずさんな経営を行う買い手にあたってしまうと、これまで培ってきた実績や信頼はすべて無駄になることもあり、その場合はスタッフや患者にも迷惑がかかります。売却する際には安心して経営を任せられるかどうかの見極めが大切です。

買い手側のメリット

- 開業資金をおさえられる

- 即戦力となる人材を確保できる

- 事業規模拡大ができる

開業資金をおさえられる

病院・クリニックを開業する場合、土地探しから建物、必要な機器の準備などかなりの時間とコストがかかります。しかし、M&Aを行うと、設備からスタッフまで基盤の整った状態で経営を開始でき、開業資金をおさえることが可能です。

即戦力となる人材を確保できる

新規でスタッフを採用すると、研修も必要となりますまた、思うような人材が集まる保証もありません。

実際に病院で働いているスタッフは、即戦力となる人材です。すでに経験を積んでおり、これからの活躍が期待できます。

事業規模拡大ができる

すでにある病院を買収することで、さらなる事業拡大が見込めます。希望のエリアや診療科をピックアップして探せるので、全体としてのステップアップが目指せるでしょう。

買い手側の注意点

買収したいと考える病院の現状を細かく把握しておくことが大切です。ビジョンと求めるニーズにマッチするか、判断する材料となります。

経営状況から、スタッフの雇用・離職状況、周辺の医院の調査まで念入りに行うことで、リスクを最低限におさえたM&Aができるでしょう。

医療法人M&Aの特徴とスキーム

医療法人による病院やクリニックのM&Aは一般的な企業のM&Aと異なり、複雑かつ専門知識が必要となります。一般企業のM&Aでは株式移転や株式交換といった手法もありますが、病院の事業承継の場合はこれらの手法はありません。

また、医療法人か個人病院かで選定スキームは異なるため注意が必要です。多くの場合、「個人から医療法人」と「医療法人から医療法人」の承継パターンに分かれます。

病院・クリニックのM&Aスキーム

医療法人が病院・クリニックを第三者に事業承継する場合、出資持分の有無によって使えるM&Aスキームは「出資持分譲渡」「事業譲渡」「合併」に分かれます。

出資持分がある場合とない場合について、M&Aでのスキームがどう変わるのか解説します。

出資持分ありM&Aスキームについて

出資持分ありの医療法人の場合は、法人譲渡をするスキームが最も多いです。医療法人すべてを譲渡し、経営をしていた人や法人は出資率に応じて払い戻しを得られます。

「事業譲渡」のスキームでは、医療法人の出資持分や経営権は変えずに一部またはすべての事業を譲渡します。

事業譲渡が選択されるのは以下のようなケースです。

- 病院と介護施設など、複数の業種で経営をしているが収益を見込めなくなってきた業種がある。

- 広域または複数の施設で事業を展開しているが、一部の地域または施設に事業を今後は絞っていきたい。

- M&Aでの法人譲渡に反対する社員がいる。

出資持分なしM&Aスキームについて

出資持分なしで最も多いM&Aのスキームとしては別の医療法人との合併です。出資持分なしの場合、払い戻しはありませんが、蓄財した資金を退職金として受け取ることができます。

病院・クリニックМ&Aの費用と相場

病院・クリニック業界のМ&Aの費用については、一般企業と同様に企業価値評価により算定されます。立地や在籍している医師・薬剤師などの従業員、医師の手術実績などによって費用は異なるため、一概には言えませんが、純資産価額+営業利益の1~5年分が相場の目安となります。

譲受ニーズの高い病院・クリニックの特徴とは

M&Aを行うにあたり、譲受ニーズの高い病院・クリニックの特徴は以下のとおりです。

- M&Aを行う目的が「後継者不在」である

- 最低限の人材と設備整っている

- 継承後の成功イメージをしやすい、見込みがある

M&Aを行う目的が「後継者不在」である

譲受側が最も恐れるのは買収によるリスクです。経営不振等の医療施設を買収すると、利益を回収するまで一定の時間を要することになります。

しかし、病院の経営状況は安定していますが、後継者が不在であるため今後経営を続けられない理由でM&Aを行うケースだと、譲受側は利益回収へのスピードが見込めます。

リスクを最小限におさえたいと考える譲受側のニーズにあっている理由だといえるでしょう。

最低限の人材と設備整っている

買収後すぐの診察開始を考えると、看護師や事務員、放射線技師など専門的資格を有する人材が必要となります。また、同じ現場で働いている経験がある人材こそ、これからの運営でも頼りになるでしょう。

既存の従業員をそのまま引き継ぐことで、新たな人材確保や研修等に要する時間やコストを削減できるメリットもあるのです。

内装や設備も同様で、そのまま使用できると修繕や導入にかかる初期コストを削減できます。

継承後の成功イメージをしやすい、見込みがある

多くの譲受側が求めるのは、ローリスク・ハイリターンです。成功イメージをしやすい条件が揃っているほど、買収後のビジョンが鮮明になります。

また、現在は経営不振でも、回復させる見込みがあるケースももちろん需要があります。例えば以下の点が挙げられます。

- 長い経営実績がある

- 特定の分野に特化した病院

- 通院しやすい環境

長い経営実績は、これまで多くの患者に支持されてきた背景があります。病院と患者との間に信頼関係が構築されているといえるでしょう。

新規の患者の獲得も大切ですが、既存の患者が継続して来院してくれることで、安定した患者数の確保が目指せます。

何かに特化した病院であると、強みを活かした経営ができます。その地域で数少ない専門科医なども需要は高いです。

また、立地や交通の便も重要です。アクセスしにくい立地にあると、通院し続けるのは患者にとって負担になりますが、バス停や駅の近く、市街地など公共機関で通うことが可能な場合は利用患者の増加が見込めます。

来院が予想される患者の年代や状況を把握し、通院しやすい環境と判断できれば、経営不振であっても状況を改善できる可能性は高いと考えられます。

医療法人M&Aの手続き・流れ

医療法人のM&A手続きは、慎重に進める必要があります。まず、売り手はM&Aの目的を明確にし、適切な専門家に相談することから始まります。専門家は、事業価値の評価や相手先の選定をサポートし、適切なマッチングを実現します。

次に、基本合意書を締結します。この段階では、取引の基本条件やスケジュールを合意し、売却に向けた具体的な準備を進めます。その後、デューデリジェンスが行われ、買い手は売り手の財務状況や法的リスクを詳細に調査します。このプロセスは、取引の成功を左右するため、慎重に実施されるべきです。

最終交渉では、デューデリジェンスの結果に基づき、最終契約条件を交渉します。ここでのポイントは、双方が納得のいく条件で契約を締結し、将来的なトラブルを未然に防ぐことです。

契約締結後、クロージングに向けて準備を進めます。クロージングでは、必要な書類の提出や手続きを完了し、正式に事業の譲渡が行われます。全てのプロセスが完了した後も、スムーズな事業引継ぎのために、適切なアフターサポートが求められます。

医療法人のM&Aを実施する際には、法的・財務的な専門知識が必要であり、プロセス全体を通じて専門家のサポートを得ることが重要です。これにより、リスクを最小限に抑え、円滑なM&Aを実現することが可能です。

M&A専門家への相談の重要性

医療法人のM&Aにより病院、クリニックを事業承継するプロセスは非常に複雑であり、法的、財務的、運営的な側面が絡み合っています。そのため、成功裏にM&Aを完了させるためには、M&A専門家への相談が不可欠です。

専門家は、業界特有の法令や規制を熟知しているため、法的リスクを最小限に抑えるための助言を提供できます。また、適切なバリュエーションを行い、買収価格や条件を交渉する際の重要な指針を提供します。さらに、税務上の最適化や効率的な資金調達方法についてもアドバイスを行い、買い手と売り手の双方にとって有利な合意に導くことができます。

M&Aの各フェーズにおいて、専門家の関与は意思決定の質を高め、プロセス全体のスムーズな進行を確保します。特に、デューデリジェンスの段階では、専門家が潜在的な問題を早期に発見し、契約書の作成や交渉においてリスクを回避するための具体的な戦略を提供します。このような専門家のサポートによって、M&Aの成功率が格段に向上し、長期的な経営の安定性を確保することができます。

最終的に、M&A専門家への相談は、医療法人にとって時間とコストの節約につながり、最適な条件での取引が可能となります。したがって、M&Aを検討する際には、早い段階で専門家への相談を行うことが重要です。

M&A・事業承継のご相談はM&Aロイヤルアドバイザリーへ

M&Aロイヤルアドバイザリーでは、M&Aや事業承継の初期的な関心でもご相談いただけます。事業承継には時間がかかるものなので、早い段階で情報収集を行い、M&Aを含めた最適な解決策を検討することが重要です。

今後のプランを考えるためにも、ぜひM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。

CONTACT

お問い合わせ

当社は完全成功報酬ですので、

ご相談は無料です。

M&Aが最善の選択である場合のみ

ご提案させていただきますので、

お気軽にご連絡ください。