休眠会社とは?税金や復活手続き、放置した場合のリスクを解説

着手金・中間金無料 完全成功報酬型

休眠会社とは、事業活動を一時的に停止している会社のことを指します。これは、事業の中断や一時的な運営停止が必要になった際に、会社を解散することなく法人格を維持する方法として利用されます。休眠会社を活用することで、迅速な事業再開が可能になる一方、維持管理には一定の手間がかかるため、メリットとデメリットを理解した上での判断が求められます。この記事では、休眠会社の基本知識から、放置した場合のリスク、復活のための具体的なステップまで詳しく解説します。

目次

休眠会社の基本知識

休眠会社とは、法人としての登録を維持しつつ、実際の事業活動を一時的に休止している状態の会社を指します。これは企業が事業を一時中断する際や将来の再開を視野に入れて解散を避けたい場合に選択される形態です。

休眠状態にある会社は、法人としての存在を維持しながら、最低限の法的義務を果たす必要があります。法的義務を怠ると「みなし解散」として扱われ、法人格を喪失するリスクがあるため注意が必要です。

休眠会社とは?定義や会社法での位置づけ

休眠会社とは、法律上は存在しながらも、実質的に活動を停止している企業を指します。具体的には、通常の営業活動や収益活動を行っておらず、事業の休止状態にある企業を指します。

会社法上、休眠会社とは一年以上にわたって登記事項に変更がないか、定期報告の提出がない会社を指すこともありますが、一般的には税務署および行政機関に必要書類を提出することで、休眠会社として扱われます。

| ■会社法第472条 休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。 |

株式会社は、最後に登記してから12年を経過した場合に休眠会社として扱われ、さらに毎年行われる法務大臣の官報公告から2ヶ月以内に必要な手続きを行わない場合、解散したものとみなし、「みなし解散」の登記が行われます。

株式会社は役員の任期が最長10年のため、10年に一度、役員変更の登記が行われます。休眠会社と判断される12年は役員変更がされていない、事実上の法人としての運用がされていないとみなされる期間としても適切な期間と言えるでしょう。

なお、特例有限会社ではみなし解散の規定はありません。

休眠会社が選択される理由

休眠会社が選択される理由は多岐にわたりますが、主に2つのケースがあげられます。

- 一時的な事業の停止

- 廃業のための準備

一時的な事業の停止のケースでは、主に事業戦略やコスト管理の観点から考えられます。企業が一時的に事業活動を停止する際に、休眠会社としておくことで、将来的に事業を再開する際の手続きやコストを抑えることができます。これは特に不確実な市場環境で、事業の再開を視野に入れつつ休止する企業にとって大きなメリットです。

また、廃業のための準備として休眠会社を選択するケースもあります。この場合、直ちに解散や清算を行わずに、しばらくの間会社を休眠状態にしておくことで、将来的な再活用や売却の可能性を残すことができます。特に、会社の資産や負債の整理が完了していない場合には、休眠状態にしておくことで、時間をかけて段階的に対応することが可能です。

みなし解散とは

みなし解散とは、法律上の手続きがなくても、特定の条件を満たしたときに会社が解散したとみなされる制度を指します。この制度は、特に休眠状態にある会社に対して適用されることが多く、一定期間にわたって必要な届出が行われなかったり、法定の手続きを怠ったりした場合に、法人としての活動を停止したものと見なされます。

具体的には、12年間登記が行われず、法務大臣による官報公告後2ヶ月以内に登記手続きまたは事業を廃止していない旨の届出が行われない場合に解散したとみなされ、みなし解散の登記がされます。

この制度は、休眠会社を放置することによる以下の問題が懸念されるためです。

- 登記の信頼を失う恐れがあること

- 休眠会社の売買など犯罪の手段とされる可能性があること

こうした問題を回避するため、2014年度以降毎年実施されています。

直近5年間のみなし解散とされた株式会社の数は以下の通りです。

| 2020年 | 31,516社 |

| 2021年 | 29,605社 |

| 2022年 | 28,615社 |

| 2023年 | 27,887社 |

| 2024年 | 26,885社 |

みなし解散は、企業活動が停止しているにもかかわらず、法人格を維持し続けることによる無駄を防ぐために設けられている措置です。この制度の背景には、法人の存在が社会的に重要な情報であるため、実際に活動していない企業を適切に整理する必要があるという考えがあります。みなし解散が行われると、会社は法律上の解散状態となり、清算手続きが開始されることになります。これにより、会社の資産や負債の整理が進められ、最終的には法人格が消滅します。

ただし、みなし解散が適用される前には一定の猶予期間が設けられており、その間に必要な手続きを完了することで、解散を回避することができます。また、みなし解散の登記後も3年以内に株式総会の特別決議を行い、決議から2週間以内に継続の登記申請を行った場合、法人を継続することができます。

みなし解散は、企業経営の透明性を保ち、社会的信用を維持するための重要な制度であり、企業はこの制度を理解し、適切に対応することが重要です。

THANK YOU

お問い合わせが

完了しました

ご記入いただきました情報は

送信されました。

担当者よりご返信いたしますので、

お待ちください。

※お問い合わせ後、

2営業日以内に返信がない場合は

恐れ入りますが

再度お問い合わせいただきますよう、

よろしくお願い致します。

お急ぎの場合は

代表電話までご連絡ください。

休眠会社と廃業、ペーパーカンパニーとの違い

休眠会社と廃業、ペーパーカンパニーは一見似た概念に思われがちですが、それぞれに明確な違いがあります。それぞれの違いについても解説します。

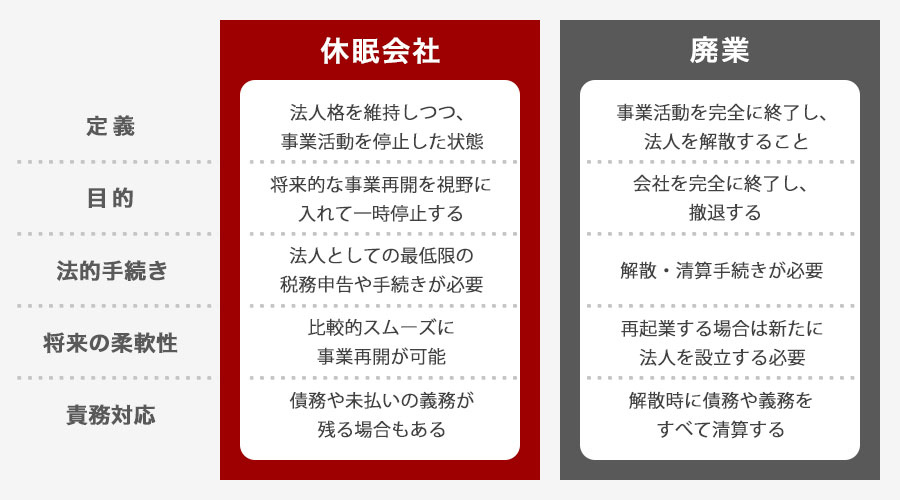

休眠会社と廃業の違い

休眠会社と廃業は、どちらも企業活動を停止する手段ですが、それぞれに異なる特徴と目的があります。休眠会社とは、法律上は存続しているものの、実質的には事業活動を停止している状態の会社です。この状態にすることで、将来的に再び事業を再開する可能性を残しておくことができます。一方、廃業は会社が事業を終了し、最終的には解散・清算を行うことを指します。このプロセスを経ることで、法人としての存在が完全に消滅します。

休眠会社の場合、法人格を維持しながらも経営活動を中止するため、税務申告や最低限の法的な手続きを継続する必要があります。これにより、事業再開時には比較的スムーズに活動を再開できる利点があります。対して廃業は、解散手続きが完了するまでの間に清算を行い、従業員や債権者への対応を含むすべての義務を果たす必要があります。

また、休眠会社は、事業の再開を前提として一時的に活動を停止することが多いのに対し、廃業は会社の経営を終了する意図がある場合に選択されます。したがって、休眠会社は将来の選択肢を広げる手段といえるのに対し、廃業は最終的な撤退を意味します。これらの違いを理解することで、企業の状況や戦略に応じた適切な選択が可能となります。

休眠会社とペーパーカンパニーの違い

休眠会社とペーパーカンパニーは、形態や目的が異なるものの、しばしば混同されることがあります。休眠会社とは、法的には存続しているものの、実質的な事業活動を一時的に停止している状態の会社を指します。通常、将来的な事業再開を視野に入れ、法人格を維持したい場合に選択されます。一方、ペーパーカンパニーは、実質的な事業活動を行わないまま設立される会社であり、主に税務上のメリットを得たり、資産管理を行ったりするために利用されることが多いです。

休眠会社は、事業の再開を目的としているため、通常の企業と同様に法人税やその他の法的義務を遵守する必要があります。これに対し、ペーパーカンパニーは、実際の事業活動を行わずに法人格を保持し、特定の目的、例えば節税や資産保有などのために存在する会社を指します。これらの会社は、しばしば税務上の最適化を目的として設立されることがありますが、法的に問題が生じることもあります。休眠会社とペーパーカンパニーの主な違いは、休眠会社が一時的な活動停止を前提としているのに対し、ペーパーカンパニーは意図的に事業活動を行わないことが多い点です。

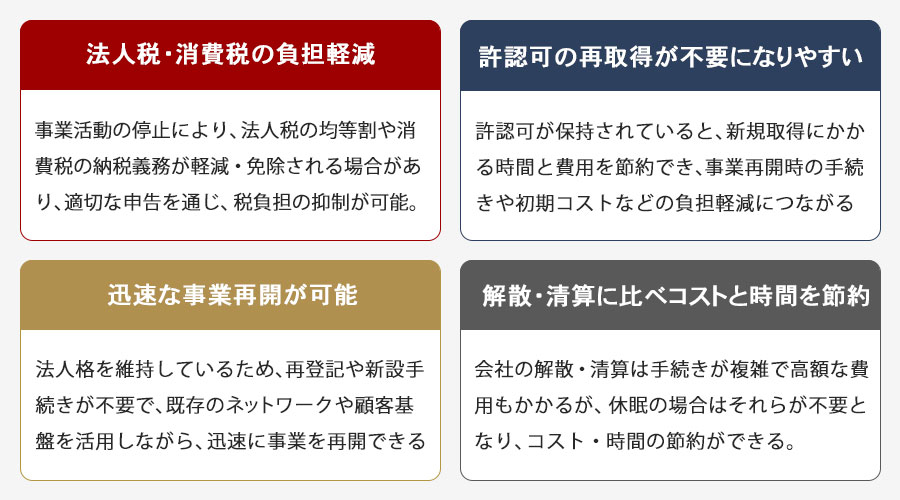

休眠会社化のメリット

休眠会社とは、事業活動を一時的に停止し、必要に応じて再開できる状態にした法人のことを指します。この戦略は、経営環境や市場の変動に柔軟に対応するための手段として利用されます。企業を休眠会社化するメリットとして以下があげられます。

- 迅速な事業再開が可能

- 解散・清算に比べ、コストや時間を節約できる

- 法人税・消費税の負担軽減

- 許認可の再取得が不要となることが多い

それぞれについて解説します。

迅速な事業再開が可能

休眠会社化の最大のメリットの一つは、迅速に事業を再開できる点にあります。通常、会社を解散・清算した後に新たに会社を設立しようとすると、多くの手続きや準備が必要になり、時間がかかることが一般的です。しかし、休眠会社であれば、既存の法人格を活用することで、必要最低限の手続きのみで事業を再開することが可能です。これにより、市場の変化や新たなビジネスチャンスに迅速に対応でき、競争力を維持することができます。

さらに、休眠中の会社は法的には存続しているため、再開時に再度法人登記を行う必要がないため、登記費用や手続きにかかる時間を大幅に節約できるのも大きなメリットです。このように、休眠会社を活用することによって、ビジネスの再始動がスムーズに行えるため、企業は経営リソースを最適に活用し、迅速な事業展開が可能となります。また、休眠期間中に築いたネットワークや顧客基盤をそのまま活用できる点も、事業再開を円滑に進める要素として重要です。こうした利点から、特にリスクを最小限に抑えつつ柔軟に事業を再開したい企業にとって、休眠会社は非常に有益な選択肢となるでしょう。

解散・清算に比べコストと時間を節約

休眠会社化は、事業活動を一時停止する際に、解散・清算に比べて大幅にコストと時間を節約できる点が大きなメリットです。解散や清算は会社の法人格を消滅させるための正式な手続きであり、多くの法的・税務的手続きを伴うため、時間も費用もかかります。

具体的には、解散・清算にかかる主な負担は以下の通りです。

- 清算人の選任や公告などの法定手続きの実施

- 債権者や取引先への通知と債務整理

- 税務申告や法人税・消費税の清算申告

- 清算期間中の会計処理や報告義務

- 解散登記および清算結了の登記申請

- 清算期間は通常数ヶ月から1年以上かかる場合がある

- 専門家(司法書士、税理士等)への依頼費用

これらの手続きは複雑で時間を要するため、企業にとって大きな負担となります。また、解散時には清算費用や登記費用、税務申告のためのコストが発生し、場合によっては数十万円以上かかることも珍しくありません。

一方で、休眠会社化は法人格を維持したまま事業活動を停止するため、これらの複雑な清算手続きを行う必要がありません。休眠会社としての維持には、最低限の登記や税務申告義務はありますが、解散・清算に比べると手続きは簡素であり、費用も抑えられます。具体的には、法務局への休眠届の提出や、最低限の税務申告を行う程度で済みます。

このため、休眠会社化は事業を一時停止しつつも、将来的な再開を見据えてコストや時間を節約したい企業にとって非常に有効な手段となります。法人格を保持することで、再開時には新たな会社設立の手間や費用をかけずに済む点も大きなメリットです。

法人税・消費税の負担軽減

休眠会社における法人税・消費税の負担軽減は、事業活動が停止している状態に合わせた税務上の特例措置として重要なメリットとなります。具体的には、法人税の均等割りの軽減や消費税の免税措置が適用される場合があり、これにより納税コストを抑えることが可能です。

まず、法人税に関しては、事業を休止している休眠会社であっても、法人としての最低限の税負担である「均等割」は原則として納付義務があります。しかし、一定の条件を満たすことで、この均等割の軽減や免除が認められるケースがあります。例えば、赤字が続いている場合や事業活動が全く行われていないことを税務署に適切に申告し、休眠状態であることが認められれば、地方税(法人住民税の均等割など)の減免措置が適用されることがあります。

| 資本金 | 都道府県民税均等割 | 市町村民税均等割 従業者数50人超 | 市町村民税均等割 従業者数50人以下 |

| 1千万円以下 | 2万円 | 12万円 | 5万円 |

| 1千万円超~1億円以下 | 5万円 | 15万円 | 13万円 |

| 1億円超~10億円以下 | 13万円 | 40万円 | 16万円 |

| 10億円超~50億円以下 | 54万円 | 175万円 | 41万円 |

| 50億円超 | 80万円 | 300万円 | 41万円 |

参考:総務省|法人住民税

一方、消費税については、売上がない休眠会社は課税売上高が基準以下となるため、消費税の免税事業者として扱われることが多いです。これにより、消費税の納税義務が免除され、経理や申告の負担も軽減されます。ただし、免税事業者の選択や変更には一定の条件や申告が必要となるため、税務署との適切な対応が求められます。

これらの税負担軽減は、休眠会社の維持費用を抑え、事業再開までの間の経済的負担を軽減する効果があります。しかし、税務申告の義務自体は完全になくなるわけではなく、無申告や誤った申告は罰金などのリスクを伴うため注意が必要です。税務署への適切な届出や申告を行い、休眠状態を明確にすることが重要です。

許認可の再取得が不要となることが多い

休眠会社化の大きなメリットの一つに、事業再開時に許認可の再取得が不要となる点があります。通常、新たに事業を開始する場合、多くの業種で行政からの許認可や登録が必要ですが、休眠会社として法人格を維持している場合は、これらの許認可を引き継ぐことが可能です。これにより、事業再開の際の手続きが大幅に簡略化され、時間や費用の節約につながります。

特に許認可が重要な業種としては、以下のようなものが挙げられます。

- 建設業(建設業許可)

- 医療・介護事業(医療法、介護保険法に基づく許認可)

- 不動産業(宅地建物取引業免許)

- 運送業(貨物運送事業許可)

これらの業種では、許認可の取得に時間とコストがかかることが多く、再取得が不要であることは事業再開をスムーズに行う上で大きなメリットです。例えば、建設業の許可は取得に数ヶ月を要する場合があり、その間事業を開始できないリスクがありますが、休眠会社であればこの期間を大幅に短縮できます。

また、許認可の再取得が不要なため、行政手続きにかかる専門家の報酬や申請書類の準備にかかる労力も削減可能です。これにより、事業再開に伴う初期費用や準備期間の負担が軽減され、資金面でもメリットが生まれます。ただし、休眠期間中に期限が切れた場合は再申請が必要となるものもあるため、確認が必要です。

休眠会社化のデメリット

休眠会社化することで複数のメリットを享受できるものの、いくつかのデメリットも伴います。休眠会社になることのデメリットとして以下があげられます。

- 維持費用や税務申告が必要

- みなし解散のリスクが高まる

- 役員変更時に登記変更が必要

- 社会的信用が低下する可能性

これらのデメリットについて解説します。

維持費用や税務申告が必要

休眠会社は会社を清算することに比べるとコストがかからないものの、法人としての存在を維持するために最低限の経費が必要です。例えば、法人税の申告義務は原則として免除されないため、毎年の決算報告書の作成や税務申告が求められます。税理士のサポートを受ける必要がある場合、その費用も考慮しなければなりません。また、税務署や自治体への届出も必要となることが多く、これらの手続きに時間と労力がかかることがあります。

さらに、休眠会社であっても、商業登記簿に記載されている情報を最新の状態に保つ必要があります。特に役員の変更や本店所在地の移転があった場合には、速やかに登記を行わなければならず、これもまた費用と手間を伴う作業です。登記を怠ると、法的な問題を引き起こす可能性があるため、注意が必要です。

みなし解散のリスクが高まる

休眠会社を放置すると発生する大きなリスクの一つに「みなし解散」があります。みなし解散とは、一定期間法人としての必要な手続きや税務申告を行わない場合に、法的に会社が解散したとみなされ、法人格を失う状態を指します。これは休眠会社にとって特に注意が必要なリスクであり、法人の存続に直接関わる重要な問題です。

具体的なみなし解散の条件は以下の通りです。

- 最後の登記から12年経過した場合(株式会社)

- 最後の登記から5年経過した場合(一般社団法人、一般財団法人)

- 公告後2ヶ月以内に必要な手続きをしない場合

これらの条件を満たすと、税務署や法務局は法人を解散したものとみなし、登記の抹消や法人税の納税義務消滅などの措置を取ります。結果として、会社は法人格を失い、法的な存在が消滅します。

みなし解散になると、以下のような影響が生じます。

- 法人としての権利義務が消滅し、契約や資産の管理ができなくなる

- 税務申告義務が消滅するが、未申告期間の追徴課税や罰則が発生する可能性がある

- 法人名義の口座が凍結されることがある

- 再度法人格を取得するためには新規設立が必要となり、休眠会社のメリットが失われる

みなし解散リスクを回避するためには、以下の点に注意が必要です。

- 定期的な税務申告を行い、税務署への義務を果たすこと

- 登記簿上の代表者や役員の変更があった場合には速やかに登記を更新すること

- 税務署や法務局からの通知を無視せず、適切に対応すること

- 長期間の休眠を続ける場合でも、最低限の法的手続きを怠らないこと

このように、休眠会社は放置するとみなし解散のリスクを負いますが、適切な手続きと申告を行うことで法人格を維持し続けることが可能です。休眠会社を維持する際は、これらのリスク管理を怠らないように注意しましょう。

役員変更時に登記変更が必要

休眠会社であっても、役員の変更があった場合には法的に役員変更登記を行う義務があります。これは会社法に基づく重要な手続きであり、会社の登記事項を正確に保つために不可欠です。役員変更登記は、法人の現状を法務局に正確に届け出ることで、会社の透明性や信頼性を維持する役割を果たします。

具体的には、取締役、監査役、代表取締役などの役員に変更が生じた場合、変更後2週間以内に法務局へ登記申請を行う必要があります。この期限を過ぎると、遅延の理由に関わらず罰金が科される可能性がありますので注意が必要です。休眠会社でも役員は法的に存在するため、この義務は変わりません。

役員変更登記を怠ると、以下のようなリスクや影響が生じます。

- 罰則が科される可能性がある

- 登記簿の情報と実態が乖離し、取引先や金融機関からの信用を損なう

- 法的手続きや契約締結時に支障が出る場合がある

- 後の税務調査や監査で問題となる可能性がある

このように、休眠会社であっても役員変更登記は法的義務であり、会社の信頼性維持や法令遵守の観点から非常に重要な手続きです。適切な期限内に確実に手続きを行うことが、休眠会社のリスク管理の一環として欠かせません。

社会的信用が低下する可能性

休眠会社としての状態を維持することは、法人格を保持する一方で、社会的信用に対して一定の影響を及ぼす可能性があります。特に、取引先や金融機関からの信用評価が低下するリスクは、事業再開や資金調達において大きな障害となることがあります。

具体的な影響としては、以下の点があげられます。

- 取引先からの信用低下: 休眠会社は実質的な営業活動を行っていないため、取引先はその会社の経営状況や継続性に不安を感じやすく、取引条件の厳格化や取引中止を検討されることがあります。

- 金融機関の評価悪化: 銀行や信用保証協会などの金融機関は、休眠会社に対して融資や信用枠の設定を慎重にする傾向があり、資金調達が難しくなる場合があります。

- 取引先・金融機関の信頼関係の希薄化: 長期間の休眠により、関係性が希薄化し、再び信頼を築くために時間と労力を要することがあります。

以上のように、休眠会社の状態は社会的信用に直接的な影響を与え、企業活動の再開時や資金調達の際に不利となる可能性があります。休眠会社を維持する場合は、これらの信用リスクを理解し、適切な情報開示やコミュニケーションを図ることが重要です。特に、取引先や金融機関に対しては、休眠状態の理由や将来的な計画を明確に伝えることで、信用低下を最小限に抑えることが大切です。

休眠会社を維持する際には、法令対応を適切に行うことが不可欠です。これを怠ると、無申告や届出の遅延、登記義務違反などにより、さまざまな罰則の対象となる可能性があります。適切な申告や届出を行い、法令遵守を徹底することが休眠会社維持の重要なポイントです。

休眠会社の手続き

休眠会社とは、事業活動を一時停止している状態の法人を指します。会社を休眠状態にするには、税務署や行政機関に必要書類の提出および手続きを行う必要があります。また、休眠状態から会社を再開する際にも、株主総会での決議や法務局への届出が必要で、税務申告など未処理の手続きがあればそれも完了させる必要があります。

休眠会社にする申請手順と必要書類

休眠会社にするための手続きは、会社を一時的に活動停止状態にするための重要なステップです。この手続きにより、会社は事業活動を休止し、一定の法的義務を軽減することができます。会社を休眠するための手続きは以下の手順で行います。

| 税務署 | 異動届出書 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書 |

| 都道府県税事務所・市区町村役場 | 異動届出書 |

| 年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届 |

| 労働基準監督署 | 労働保険確定保険料申告書 |

| ハローワーク(公共職業安定所) | 雇用保険適用事業所廃止届 |

異動届出書に「休業」の旨と休業した日付を記載します。これらの手続きを経て、会社は正式に休眠会社として認められます。また、休眠状態であっても毎年の確定申告は必要です。適切な手続きを行い、休眠会社としてのステータスを維持することが求められます。

休眠会社からの復活手続きと必要書類

休眠会社を再び活動状態に戻すためには、いくつかの重要な手続きが必要です。以下にそのステップを示し、それぞれの解説を行います。

| 税務署 | 異動届出書 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 |

| 都道府県税事務所・市区町村役場 | 異動届出書 |

| 年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険新規適用届 |

| ハローワーク(公共職業安定所) | 雇用保険適用事業所設置届 |

休眠会社から復活する場合は、株主総会での特別決議が必要になります。また、異動届に「再開」の旨と再開した日付を記載します。青色申告の承認が取り消されている場合は青色申告の承認申請も必要になります。

休眠会社を再開する際には、これらのステップを事前に確認し、必要な手続きを円滑に進めることが大切です。

会社休眠後の選択肢

会社を休眠状態にした後、経営者にはいくつかの選択肢があります。それぞれの選択肢には特有の利点と考慮すべき点がありますので、慎重な判断が求められます。

まず、休眠状態から事業を再開するという選択肢があります。これは、ビジネス環境が整ったときや新たなビジネスチャンスが見えたときに有効です。休眠中に蓄積したノウハウやリソースを活かし、迅速に市場に復帰することが可能です。ただし、再開には一定の手続きが必要であり、事前に計画を立てておくことが重要です。

次に、休眠会社の売却も一つの選択肢です。特に、設立から時間が経っている会社は、実績のある企業として買い手にとって魅力的に映ることがあります。売却により、設立コストを回収したり、予期せぬ負債を回避したりすることができます。しかし、売却の過程では、債務や税務上の問題がないことを確認する必要があります。

また、会社の清算を選ぶこともできます。この選択肢は、事業を再開する予定がない場合に適しています。清算手続きには時間とコストがかかりますが、未払いの債務や法的責任を解消し、経営者としての負担を軽減することができます。

最後に、休眠状態を維持し続ける選択肢もあります。これにより、将来的に状況が変わった際に柔軟に対応できる準備を整えておくことができます。ただし、維持には一定のコストがかかるため、長期間の休眠を前提にする場合はその点を考慮する必要があります。

これらの選択肢の中から、経営状況や個人のビジョンに最も適した方法を選ぶことが、将来の成功に繋がります。

休眠会社の売買・M&A活用

休眠会社の売買やM&Aの活用は、企業の資源を効率的に活用し、新しいビジネスチャンスを創出する方法として注目されています。休眠会社を売却することで、既存の法人格を利用し設立の手間を省けるメリットがあります。買い手にとっては、営業許可やライセンスの再取得が不要で迅速に事業を開始できる利点があります。

しかし、法的な問題や過去の債務が潜んでいる可能性があるため、事前のデューデリジェンスが不可欠です。また、税務面での確認や債務の精査も重要で、M&Aを活用した資産の現金化や新たな投資への活用が可能となります。これらの取引は、専門知識と慎重な計画が必要で、専門家の助言を受けることでリスクを抑え成功へと導くことができます。

休眠会社を売却するメリット

休眠会社を売却することで以下のメリットがあります。

- 不要な維持費用や税務申告の手間から解放される。

- 資産の流動化が可能で、迅速に資金化できる。

- 既存の法人格を持っているため、新たに会社を設立する手間を省ける。

- 事業拡大を目指す企業にとって市場参入がスムーズ。

- 特定の許認可やライセンスを保有している場合、その価値が高まり、高額での売却が可能。

- 売却によって得た資金を新たな事業投資や個人資産の充実に活用できる。

休眠会社を売却する際の注意点

休眠会社を売却する際には、いくつかの注意点を考慮する必要があります。まず、売却にあたっては会社の財務状況を詳細に確認し、潜在的な買い手に対して透明性を持たせることが重要です。特に、過去の税務申告状況や未払いの債務がないかをしっかりと確認することで、後々のトラブルを防ぐことができます。

次に、会社の法的な状態についても確認が必要です。休眠会社であっても、法的には存続しているため、役員変更や登記の更新が適切に行われているか確認しておくことが求められます。また、みなし解散のリスクを回避するために、定期的な法定手続きを怠らないようにすることも重要です。

さらに、売却先の選定も慎重に行うべきです。買い手がどのような目的で休眠会社を購入しようとしているのか理解し、適正な価格設定を行うことが求められます。会社の過去の活動や資産価値を適切に評価し、交渉に臨むことが、売却の成功につながります。

最後に、売却プロセス全体を通じて法的なアドバイスを受けることを推奨します。専門家のサポートを得ることで、契約書の内容を適切にチェックし、将来的な法的リスクを最小限に抑えることができます。これにより、安心して売却を進めることができるでしょう。以上の注意点を踏まえ、休眠会社の売却を円滑に進めることが可能となります。

まとめ

休眠会社について理解を深めることで、事業活動を一時的に停止する際の選択肢が広がります。休眠会社を維持することには、迅速な事業再開やコストの節約などのメリットがありますが、一方で税務申告や維持費用といった手間も伴います。また、放置してしまうとみなし解散のリスクもあるため、適切な管理が必要です。これらを踏まえ、自社の状況に合った最適な判断をすることが重要です。

もし休眠会社の利用や復活手続きで悩んでいる場合は、専門家に相談することをお勧めします。アドバイスを受けることで、リスクを回避しつつ、スムーズな手続きを進めることができるでしょう。

また、M&Aや経営課題にお悩みの方は、ぜひM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。経験豊富なアドバイザーが、貴社のニーズに最適な解決策をご提案いたします。着手金や中間報酬は一切不要の完全成功報酬制度を採用しており、安心してご利用いただけます。相談も無料のため、少しでも気になることがあれば、お気軽にお問合せください。

CONTACT

お問い合わせ

当社は完全成功報酬ですので、

ご相談は無料です。

M&Aが最善の選択である場合のみ

ご提案させていただきますので、

お気軽にご連絡ください。